9月10日是我国第40个教师节。在这个感恩老师,倡导尊师重教的日子里,如果我们将民国时期的醴陵教育名人聘为醴陵教育“梦想助跑团”成员,该是怎样豪华的阵容呢?下面就随小编一起去现场开开眼界吧!

相聚醴陵,除了亲切的乡音,如果让这些大咖用所会的语言致辞、作学术报告,现场轮番响起的日语、英语、法语、德语......可能会让人误以为这是联合国在开会。还有不少教授,多国语言可以自由切换。他们不仅辛勤耕耘在教坛,还都是我们现在说的“斜杠青年”。写作、演讲、译书、编教材......样样都能在朋友圈获赞、圈粉无数。

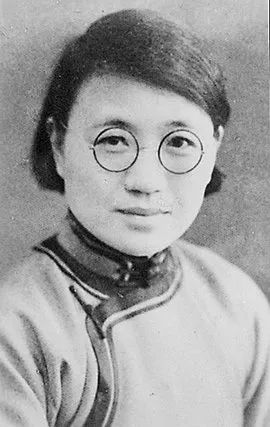

秉承女士优先的原则,第一位上台的是武汉大学外文系教授——“醴陵孔雀”袁昌英(1894—1973)。这位作家、教育家,原居八步桥耿境坝,后迁居转步枫树塘。她早在1916年和1926年两度出国,入英国爱丁堡大学、法国巴黎大学学习,获文学硕士学位。才华横溢的她,创作了大量的文学作品,戏剧有《孔雀东南飞》《活诗人》等,散文有《巴黎的一夜》《琳梦湖上》等,代表作《游新都后的感想》等被选入高中课本;出版了《法国文学史》《法国文学》等著作。

袁昌英1928年回国后先在胡适任校长的上海中国公学任教,1929年执教武汉大学外文系。她一人授“莎士比亚”“希腊神话”“希腊悲剧”“现代欧美戏剧”“法文”和“中英翻译”等七门课,恨不得把自己的知识一下子全掏给学生。袁昌英讲课不照本宣科,而是精选几位作家的代表作,做深入细致的解剖,然后再指定阅读同一作家的其他作品,以培养学生的独立思考能力。她向学生传授三种读书方法:“游戏式”“跳跃式”和“讨论式”。她还提倡三到:即“眼到”“心到”和“手到”。要求学生深入进去,由表及里,着力提高他们的分析判断和综合归纳能力。她还把自己阅读的所思所感形成文字,与学生交流。她这种教学法深受学生的欢迎。在武大,她和苏雪林、凌叔华并称为“珞珈三杰”。

接下来的这位嘉宾是中国现代哲学家醴陵枧头洲人李石岑(1892—1934)。他1913年至1915年留学日本东京高等师范学校。回国后,任上海商务印书馆编辑,主编《民铎》,后又兼任《时事新报》副刊《学灯》主笔。1922年开始,任商务印书馆《教育杂志》主编,文名大震。上海大夏大学(今华东师范大学)、华光大学、国民大学等争相礼聘为哲学、心理学教授。1928年,他又赴法、英、德等国考察西方哲学。1930年底返回上海,先后任中国公学、大夏大学、复旦大学、暨南大学、广州中山大学哲学系教授。东南各地到处留下了他演讲的声音。他围绕着人生问题,从教育、哲学、宗教、科学等许多不同层面阐述他的观点、体悟,尤其对如何会通东西文化、如何将中国传统经验融入现代社会有许多独到的看法。他对西方近代哲学、心理学乃至科学无不了如指掌,詹姆斯、杜威的实用主义,柏格森的生命哲学,还有尼采、罗素等无不信手拈来,其中又注入了他中国经验的观照与理解,使人听来趣味盎然。他的讲演辞结集出版后,当时就风生水起,至今读来也不感到过时。

再说说杨东莼、杨人楩两兄弟。杨东莼(1900—1979),杨人鞭(1903—1973),醴陵仙岳山街道(原渌江乡河西村)人。杨东莼就读于北京大学时,就参加了五四运动,1923年入党。他曾任长郡中学教务主任兼《国民日报》编辑。1926年任湖南省总工会宣传部长兼工人日报社社长。1927年大革命失败后,东渡日本。1930年回国后,历任中山大学、武汉大学和四川大学教授。1932年10月,他被醴陵同乡刘斐举荐,受聘为广西省立师范专科学校(广西师范大学的前身)首任校长,在该校工作到1934年4月。在桂林雁山园中举行的就职典礼上,杨东莼对全校师生发表演讲:“我们这个学校办在广西,是用广西人民的膏血来办的,将来你们出校是要替广西社会服务的......”这番话成为了广西师范大学办学精神的血脉源头,更是“尊师重道,敬业乐群”校训精神的历史渊源。1939年,杨东莼在桂林任广西地方行政干部学校教育长,吸收大批进步学者讲课,培训抗日干部。新中国成立后,杨东莼历任广西大学校长、华中师范学院院长等职。

历史学专家杨人楩1922年考入北师大英语系,1926年毕业后,参加北伐革命,后辗转在长沙长郡中学、泉州黎明高级中学、上海暨南大学附中和苏州中学任教。在苏州中学时,钱穆教国文,吕叔湘教英语,他教历史。他编写的《高中外国史》倍享盛誉,在当时广受欢迎,对今天的历史教科书编写仍有借鉴和启示作用。1934年,杨人楩公费留学英国牛津大学,获得文学学士学位。1937年回国后,他在武汉大学教授西洋史。40年代,先后译出哥德沙尔克著的《法国革命时代史》两册,法国人马迪厄著的《法国革命史》两册,后者是译注本,在注释中展示出他与本书有关的深邃知识。新中国成立后,他任教北大历史系,对新中国世界史研究作了许多开创性的工作。

最后介绍的是他们中年纪较小的一位——刘佛年(1914—2001)教授。他是沩山镇大林村(原大林乡小林桥村)人。1929年进武汉大学就读哲学教育系,1935年大学毕业后进广东学海书院深造。1937年至1939年,他先后求学于英国伦敦大学、剑桥大学、法国巴黎大学,其间曾到德国柏林短期考察教育。

1940年初回国,他先后在西北联合大学、湖南蓝田国立师范学院任教,介绍自然科学的原理,从中引伸出马克思主义哲学的唯物辩证法。1943年国民政府教育部密令蓝田国立师范学院解聘他,刘佛年被迫到醴陵一所中学教英语,到攸县一所临时中学教课。他在煤油灯下,翻译出版了爱因斯坦和茵菲尔德合著的《物理学的进化》。

抗战胜利后,刘佛年被暨南大学聘任为哲学概论和教育哲学的教授。他积极参加进步教授组成的联谊会,声援反美、反内战、反饥饿等斗争,用“林布”等笔名,在进步刊物上发表文章20篇。上海解放前夕,他组织教授参加护校活动,反对迁校。解放后任暨南大学校委会常委兼秘书长。1949年9月至1951年8月任上海师范学校校长、复旦大学教授。1951年起,刘佛年担任华东师范大学第一任教务长,他领导学校进行教学改革,开创性地建立了新中国师范教育的见习和教育实习制度。1961年,刘佛年组织编撰了我国第一本《教育学》教材,在上世纪70年代末和80年代前期满足了全国教育学科的教学需要。刘佛年“求实、求精、求活、求新”的办学理念,“两全”(注重全面发展,面向全体学生)的教育思想,为学生们 “一个不落下、每个都出彩”的终身幸福打上了精神底色。

北大、武大、复旦、川大、华东师大......妥妥的都是现在的985大学。而袁昌英、李石岑、杨东莼、杨人鞭、刘佛年等都是这些学校学贯东西、满腹经纶的知名教授、学科带头人,试想一下,用他们的教育教学理念和方法来助力醴陵的教育教学工作,醴陵的莘莘学子将飞得更高、更远。