“我”与“我们”:醴陵的长株潭一体化史

醴陵城市观察员:高明勇

如果问1+1=?相信不少人会脱口而出,这有何难?

如果在都市圈或在区域一体化里问“1+1=?”,估计不少人要迟疑。

不久前,受江苏省区域发展研究会邀请,我前往南京参加江苏省区域发展研究会第三次会员代表大会暨落实国家重大发展战略、优化“十五五”江苏区域发展布局研讨会,被聘为江苏省区域发展研究会学术与咨询委员会副主任,同时作了题为《重新认识“本地风光”:从“源动力”到“动力源”》的主旨演讲,并在“政能亮”撰写了题为《“长三角”:重思“源动力”,成为“动力源”》的政论。

就在此次南京之行的一周前,2025年度长三角地区主要领导座谈会在江苏南京举行,会议主题是“协同提升长三角区域创新能力,更好发挥高质量发展动力源作用”。

不管是演讲,还是撰文,我都用到“源动力”和“动力源”两个概念。最近刚被湖南省株洲市醴陵市聘为“城市观察员”的缘故,从“长三角一体化”,我也联想到醴陵市所在的“长株潭一体化”,虽然一个是跨省,一个是省内,战略定位与规划设计各不相同,但有一点是相似的,即区域发展的“源动力机制”,无论是作为区域的“我们”,还是作为区域中某个区县的“我”,这个问题都无法回避,只有作为“我”的驱动力,与作为“我们”的协同力,合二为一,同频比翼,“一体化”才可能焕发出更大的效力。反之,无论是“我”的驱动力不足,还是“我们”的协同力匮乏,“一体化”只可能看起来很美。

无论哪个区域的“一体化”,如何拉近现实与理想之间的距离,一直都是一个必须直面也无法轻松的问题。

区域一体化:从“源动力”到“动力源”

严格来说,无论是“城市群”还是“都市圈”,无论是“同城化”还是“一体化”,不管是在学术研究层面,还是在政策运行层面,都有相对明晰的界定,但在很多人的眼里,这些都是大同小异的。无论是区域协调发展战略,还是区域重大战略,都涉及一个现实问题,就是要打破自家“一亩三分地”的思维定式,一方面,是关注“驱动”,即“动力机制”,另一方面,是关注“协同”,即“协同机制”。

此次在南京参加研讨的专家,大多长期关注区域发展。在“动力机制”方面,像江苏省区域发展研究会创始会长、学术与咨询委员会主任张颢瀚教授,国内最早开始研究长三角一体化的学者之一,近20年前出版的《长江三角洲一体化进程研究——发展现状、障碍与趋势》,至今仍有其独特价值,他当时曾提出,要关注大都市圈成长的动力机制,包括区域竞争的压力与动力,规模性、差异性和互补性的区域空间引力,政策与规划的推动力等。

在“协同机制”方面,像江苏省区域发展研究会第三届理事会会长刘西忠刚刚出版的专著《中国式现代化的区域协同:现代化都市圈》,不仅深入探讨长三角一体化中的都市圈和区域协同,还在跨区域协同视角下观察国内的省域都市圈,提出既要注重都市圈内部的协同,还要注重都市圈之间、都市圈与非都市圈城市之间的协同,促进城市群内不同都市圈共同发展,彼此之间相互融合,边界不断地被打破。

在过去的二三十年间,伴随着以城市群、都市圈为代表的区域发展一体化进程,研究界已将“驱动”与“协同”视为区域发展的核心议题,而这不仅是区域发展的底层逻辑,也是“源动力”所在,正视这个问题,才有可能加快、加深一体化进程,才有可能逐步成为“动力源”。

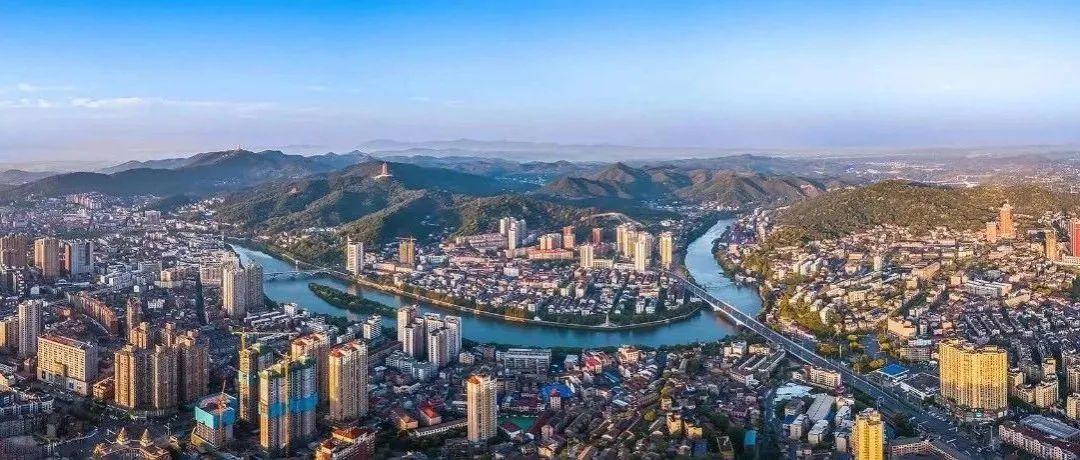

从1982年湖南省内首次提出“长株潭经济区”构想这一概念时,醴陵还只是湘东一座以陶瓷闻名的传统工业县城。过去的四十年间,伴随着撤县改市,今日的醴陵早已被世人“刮目相看”,2024中国百强县市,醴陵市排第64位,2024中国中部地区综合竞争力百强县市,醴陵排第10位。

一座县域城市的快速生长,也映照出一个都市圈的“共生哲学”:一部县域经济与区域战略的良性互动,一场关于“我”(个体城市)与“我们”(区域共同体)的辩证实践。

“我们”的参照定位:从“区域认知”到“区域认同”

“长株潭”如何发展,虽然发展战略早在1997年“长株潭一体化”专题会议就被提出,相关政策可以追溯到四十年多前的“长株潭经济区”构想,但前期的探索、论证、磨合,经历了相当长的时段,并且,由于利益共享机制等问题尚待解决,包括产业协同在内的诸多进程一度较为缓慢。

按照日本学者木内信藏的“三地带学说”,大城市圈层是由中心地域、城市周边地域和市郊腹地三大部分组成,并依次从市中心向外有序排列。资料显示,早期政策大多聚焦长沙、株洲、湘潭三市的“中心区域”,醴陵市与浏阳、宁乡等县级市,属于外围拓展的“周边地域”,更多承担产业转移承接和特色产业培育的功能。

真正意义的“一体化”,2020年是一个关键的“质变”节点,“长株潭一体化发展要继续抓下去,抓出更大成效”。2021年,随着湖南省委办公厅、省政府办公厅印发《长株潭一体化发展五年行动计划(2021-2025年)》, “一体化”明显提速,除了“中心区”的定位,明确提出“中心区以外的浏阳市、宁乡市、醴陵市、韶山市、湘潭县等区域,提升长株潭整体产业集聚和人口集聚能力,打造最具潜力的现代化都市圈。”

其中多项措施涉及醴陵,如在高速公路方面,“加快建设宁韶、江干、醴娄扩容等高速公路,规划建设沪昆高速金鱼石至醴陵扩容。”“以长株潭三市主城区为中心,一小时通勤距离为半径,扩大对浏阳、宁乡、醴陵、韶山等区域的经济吸引力和产业集聚力,打造长江经济带最具增长潜力的都市圈。”

涉及醴陵市的具体项目,都侧重公共层面,一个是推进醴陵市等区县生活垃圾焚烧发电厂建设,健全城乡垃圾收转运和处置体系,加快餐厨垃圾应急处置、资源化利用和无害化处置,一个是加快醴陵陶瓷博物馆升级改造,联动沩山醴陵窑群、群力瓷厂遗址等,擦亮湘瓷品牌。

2022年国家发展改革委批复、湖南省政府正式印发《长株潭都市圈发展规划》。

一年后,这一进程再次提速,2023年,《长株潭一体化发展三年行动计划(2023-2025年)》发布,目标更为清晰,着重在产业协同、交通便捷、服务共享生态治理等方面:到2025年,长株潭地区生产总值突破2.5万亿元,常住人口达到1750万,城镇化率达到80%。涉及醴陵市,则提出“支持宁乡高新区、醴陵经开区、湘潭天易经开区等园区提升对主导产业的配套能力”。

从一体化史的维度看,区域发展始于“区域认知”,成于“区域认同”,在这些政策设计的演进中,醴陵在“一体化”中的参照定位“画像”也在逐渐清晰,慢慢从“他们”“你们”转变到“我们”,而“我们”对“我”也有了更高的期待。

“我”的自我定位:从“城市真相”到“城市亮相”

由于“长株潭一体化”的“拐点”出现在2020年,之前关于三市下辖各县的描述若隐若现、若即若离,而各县在参照定位上也无法清晰跟进。

比如,醴陵市在2015年提出按照“一城三片区,一心六组团,一环三纵横”的发展格局,“以株醴新城为重心,在西北部打造长株潭产业转移承接地组团,形成长株潭都市圈的卫星城”。显然,这个“组团”也是向“长株潭一体化”靠拢,不过,在功能上仍然侧重“产业转移承接”。

在“长株潭一体化”中“我”,醴陵的“拐点”出现在2021年。当年的醴陵市政府工作报告鲜明提出,务必牢牢把握长株潭一体化和湘赣边区域合作的新机遇,按照株洲市“一核一圈一廊”区域格局,统筹推进规划、交通、产业的融城对接,加快建设株醴都市圈。

随后,相关定位描述愈发明朗,2022年,在区域规划上,主动融入长株潭一体化,完成株醴融城空间规划。深化湘赣边区域合作,落实“湖南省推进湘赣边区域合作示范区建设三年行动计划”,加强与周边县市规划的对接融合,全力建设湘赣边区域性中心城市。

2023年,醴陵市政府工作报告中提出,要“加快融入长株潭一体化”,大力度推进区域融合,“主动融入强省会战略和长株潭都市圈建设,构建交通互联、产业互融、红利共享的发展新格局。”同时,随着城市定位的清晰,各种项目建设紧随其后。

2024年的醴陵市政府工作报告中,“协同”意识开始凸显,“协同高效加快区域融合”,从之前的“加快融入”改为“纵深推进”,统筹抓好城乡区域融合发展。并且,强调“区域协调提质”,株醴融城进入实质性阶段。同时,也将“高层次协同”作为目标,主动对标《长株潭一体化发展三年行动计划(2023—2025年)》,从规划同图、交通同网、设施配套等方面协同发力,推动株醴新城整体高效开发,做好渌水航道、城际铁路延伸等重大项目前期,加快建设通勤便捷、功能互补、产业配套的长株潭卫星城市。

2025年,醴陵市则在政府工作报告中显示出稳健,一方面强调工作的“方法论”,坚持“聚焦、裂变、创新、升级、品牌”工作思路,坚持“能快则快、宜慢则慢、实事求是、不唯数字”,以“创新成果转化年”“项目攻坚提质年”和“对外开放提效年”活动为抓手,另一方面,“方向感”也更为明确,全面融入长株潭一体化,加快推动“三个走在前”。

在历届醴陵市政府工作报告中,与“长株潭一体化”的关系定位与认知措施的演进,无论是在全国强县榜单的排名,还是借助“捡瓷器”等文旅活动的声名鹊起,醴陵这座湘东小城正在一步步为外界发现“城市真相”,真正走向“城市亮相”。

在“我”与“我们”之间:从“省界边城”到“门户城市”

在区域发展一体化中,首先要面临的最基本叩问,就是为什么要“一体化”?

所谓的“驱动”,是说“一体化”能给“我”带来什么?

所谓的“协同”,是说“一体化”中的“我们”该如何做?

发生学上溯源,1982年12月,湖南省社科院研究员张萍向湖南省政协四届六次会议建议,“把长沙、株洲、湘潭在经济上联结起来,逐步形成湖南的综合经济中心”。

现实层面,“一体化”中的“我们”,大多地缘相近、人缘相亲、文缘相通、商缘相连,从发展经济学和城市经济学的视角看,交通、资源、产业、金融等要素的协同,能加速资源优化配置,提升整体运行效率,增加本地区的综合实力与核心竞争力。

从更高的层面来看,则是借助区域协同,解决区域发展中不充分、不均衡的问题。2020年施行的《湖南省长株潭国家自主创新示范区条例》,以立法形式确立自创区建设应当坚持“省统筹、市建设”和“区域协同、部门协作”原则。2025年印发的《长株潭都市圈国土空间规划(2021—2035年)》,则在空间治理层面提供了另外意义的战略定位,这些都给“我”更多的独立治理空间。

在“我”与“我们”之间,更深层次的“驱动”,更高层面的“协同”,则意味着“中心/边缘”的结构关系重构。目前,醴陵市处于两大战略交汇点,如果以“长株潭一体化”为中心,不管是“全面融入”,还是“积极融入”,速度可以再快,距离可以更近,但在地理空间上,依然无法摆脱“省界边城”的色彩。如果同时以“湘赣边区域合作”为中心,则无论是对“长株潭一体化”而言,还是对湖南省而言,醴陵都称得上是“门户城市”,“枢纽”的作用得到前所未有的凸显。

当然,这种意义的“门户城市”,不仅仅体现在地理意义、物理意义的结构关系重构,更体现在经济意义的势能地位,2024年醴陵GDP达952.6亿元,即将跨入“千亿时代”。

研究者认为,理想的现代化都市圈,应当是交通成网、产业成链、城市成圈,至少形成五个圈:高效率通勤圈、高质量发展圈、高品质生活圈、高黏性文化圈、高效能治理圈。

当醴陵从“省界边城”蜕变为“门户城市”,如何更具“驱动”,更能“协同”,将是下一个需要直面的“辩证命题”。

日前,中央城市工作会议在北京举行,在部署城市工作的重点任务时,提到要着力优化现代化城市体系,着眼于提高城市对人口和经济社会发展的综合承载能力,发展组团式、网络化的现代化城市群和都市圈,分类推进以县城为重要载体的城镇化建设,继续推进农业转移人口市民化,促进大中小城市和小城镇协调发展,促进城乡融合发展。

这也说明,城市的生长将要更加注重对城市发展规律的尊重,无论是都市圈发展,还是城镇化建设,关键在于协调、融合。

反观醴陵的“长株潭一体化史”,也证实了区域发展一体化的发展,需要追求的是各美其美、美美与共:既能在“我们”的格局生态中,保持每一个“我”的差异定位,独具特色,同时,透过每一个“我”,都可以看到“我们”,通过每一个“我”,都可以读懂“我们”。

作者简介:高明勇,知名评论家,政邦智库理事长,凤凰网政能亮创始总编辑,中国人民大学新闻学院兼职硕士生导师,醴陵城市观察员。著有《新闻的逻辑》《坐下来的中国》《北京城的守望者:侯仁之传》等,主编有“政能亮丛书”,《微博问政的30堂课》等,主持“政邦茶座”,出版有《人文的重量》《城市的角色》等。