当“醴陵”之名第一次浮出历史的墨痕,见于古老的先秦典籍时,三千载流转的光阴已在它身上刻下最初的年轮。而一个更具象的历史落点,深嵌在两千二百余年的烟尘里。那是汉高后四年(公元前184年),一道沉甸甸的封邑印信落在了长沙相刘越肩头,“醴陵侯”就此崛起于史册,其名号穿越沧桑,带着这方水土的清甜,绵延至你我的眼前。

但醴陵的名字,不只在典籍里刻着。这“醴”,自有它厚朴的根须。醴陵名字的传说带着烟火气。有人说是县北有井,涌泉如醴。可也有人说,醴陵的根,在更广袤的土地,在那漫山遍野弯腰收割、谷粒簌簌落满箩筐的沙沙声里,在那冬日围炉咂一口滚烫甜酒驱寒的满足里。泉是引线,酒才是深埋地底的地火。以酒得名,这才是土地血脉里的道理,井是后来者依着甜意寻个方向罢了。

用“醴”作地名,本身就是一声深长的赞叹。命名者心底必认定:必是沃土层层累叠如丘,必是谷浪翻涌可酿千缸,必是山岭环抱间清泉甜如醴酒之地,才配得上这醇厚的一字。当“醴”与代表山陵谷地的“陵”相遇,“醴陵”便如一滴蜜坠入心湖,漾开的是世代农耕者对家园最深沉的情话:“这里是稻黍生香、可酿美酒的山林怀抱啊!”

醴陵历史悠久,既可从名称来历上来见证它,还可从醴陵建制沿革来考究它。

远在原始社会的夏朝,醴陵属“三苗”之国。那时,虽处尚未开发的“南蛮之地”,但华夏文明已进入萌芽阶段。商、周时期,醴陵属古荆州的“扬越”之地。1975年,在醴陵仙霞乡狮形岭出土一尊商代象尊就是这一时期产物。

想象第一次拂去千年尘泥的瞬间:那碧绿的光泽,像瞬间凝固了整个亚热带森林的呼吸。它高昂着长鼻,门牙似要刺破封印的时光,圆目瞪着陌生的天空,四足如树根牢牢扎在大地的记忆中。这只沉睡千年的象,就出土在寻常乡里的黄土之下,像一颗璀璨而古老的心脏在不经意间重拾了自身的跳动。环绕着它的遗迹中,那些朴素的黑陶、灰陶、白陶碎片,不掩珍贵。指尖擦过那些粗粝的表面,仿佛能摸到先民笨拙却专注的手印,那是人类面对泥土与火,最诚实的表达,宣告着醴陵这方土地,早早就在华夏文明的浩渺星光里拥有了属于自己的方位。难怪史家说春秋战国时醴陵是“吴楚咽喉”,它那沉默厚重的质地,本就带着联通古今、承接东西的分量。

岁月流转,城头王旗变幻。那块“醴陵侯”的封地印记落在黄土地深处,真正立县却在东汉建武十三年(公元37年),长沙王刘兴降为“临湘侯”,改长沙国为长沙郡,从临湘县划出一部分设置醴陵县。像一个深埋地下的种子终于破土,从此,“醴陵县”三字便在中国版图的肌理里扎根。

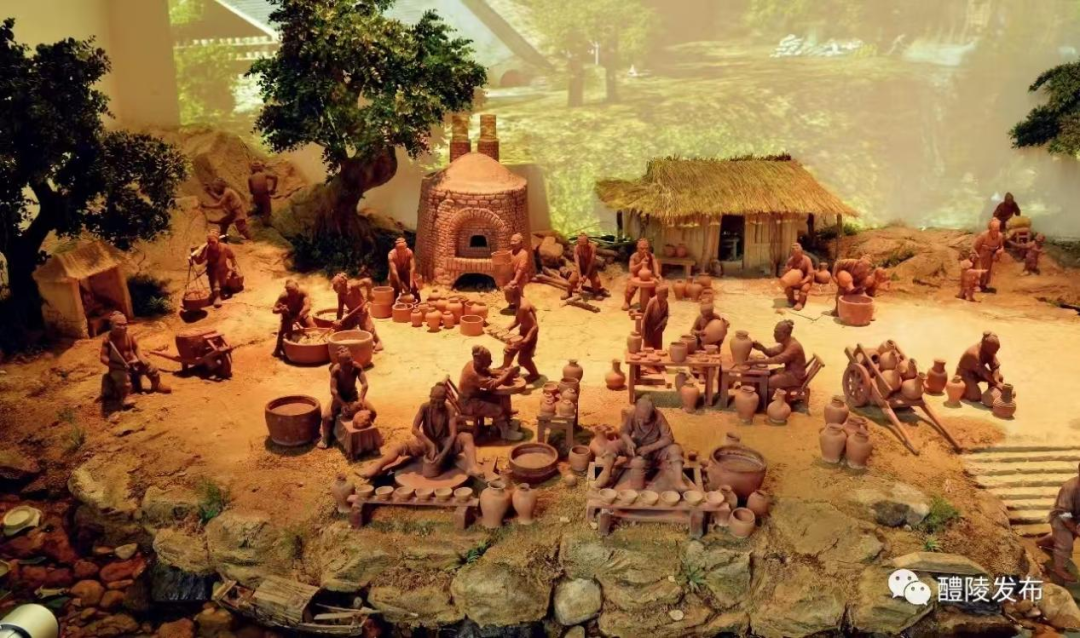

千百年以来,泥土与清泉、禾谷与炭窑、仓廪的丰实,酿造了这里的甜醇。手艺人的匠心,又在火焰的极致淬炼下,流溢成举世惊叹的晶莹釉彩醴陵瓷。在窑口的火道上,在艺人指端巧妙的拉坯中,瓷胎胎骨愈发坚润细腻,色釉流淌如雨后初霁的天光,勾勒出山水虫鸟灵动生机的轮廓。这岂仅造物?分明是以一方水土千年精血喂养出的精灵,是甜醴烧化、升华后凝固的另一种不朽形态。

当瓷光璀璨绽放世界的同时,另一种火树银花的奇观也在此地绚烂升腾,花炮之乡的美名绽放天际。那璀璨烟火,是年节喜乐的欢腾,是驱邪纳福的古老心跳,更是对甜美生活的祝愿。

如今,那尊来自商朝的青铜象尊,静卧于历史的幽深处,鼻尖所向,恰是醴陵奔涌向未来的征程。在这片土地上行走,你会看到瓷光在窑火淬炼下凝结不朽的美与晶莹,烟花在夜幕中绽放对甘美的极致礼赞,稻谷在沃土上持续流淌着甜蜜的根系,人们在这片土地上安稳地生活……当外乡人探寻那“醴”字的源头,醴陵人会用唇角漾开的微笑告诉你,千年的光阴,“甜”早已渗透了每一寸土壤。