当苏州虎丘的清晖洒在南社成立的盟约上,柳亚子提笔写下“操南音,不忘本也”时,他不会想到,千里之外的醴陵子弟,会将这支文人的笔,磨成刺破时代暗夜的枪。

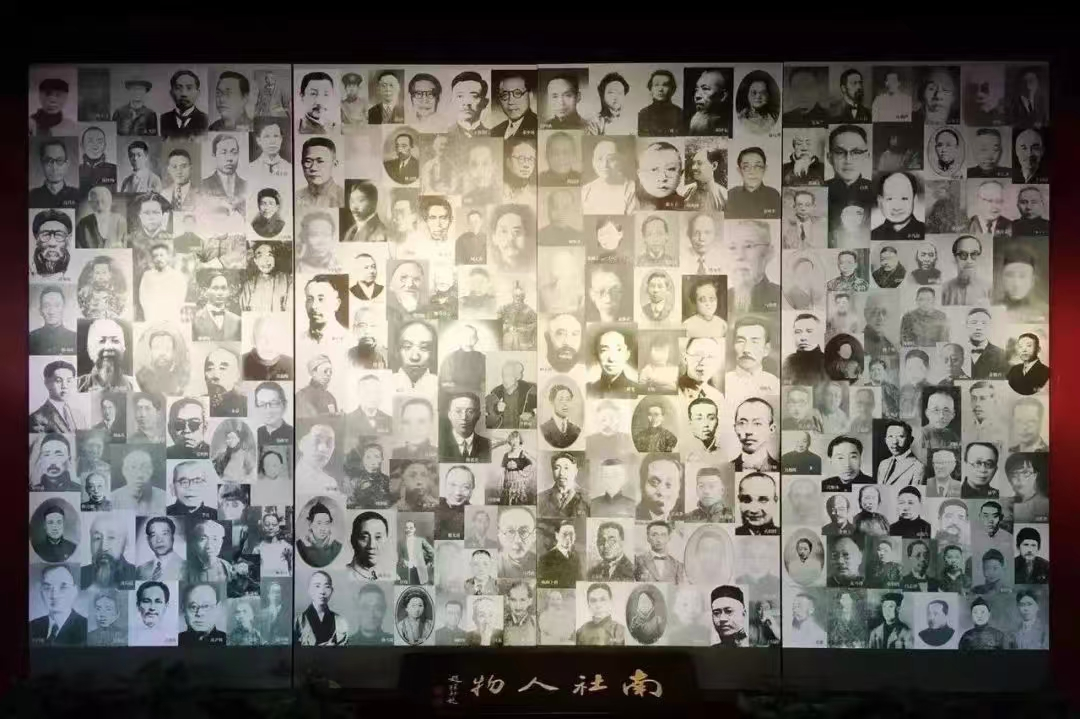

南社以研究文学、提倡气节为宗旨,弘扬爱国热情,光大中华民族传统文化,时有“文有南社,武有黄埔”之盛誉,是一个曾经在中国近现代史上产生过重要影响的资产阶级革命文化团体。一百多年前,一群醴陵人,将个人命运与民族复兴融为一体,在南社和南社湘集的舞台上,以笔为枪,化字为锋。他们,将赤子之心点燃求索的光,用文人风骨融成时代脊梁,以生命为祭谱成人生绝唱……

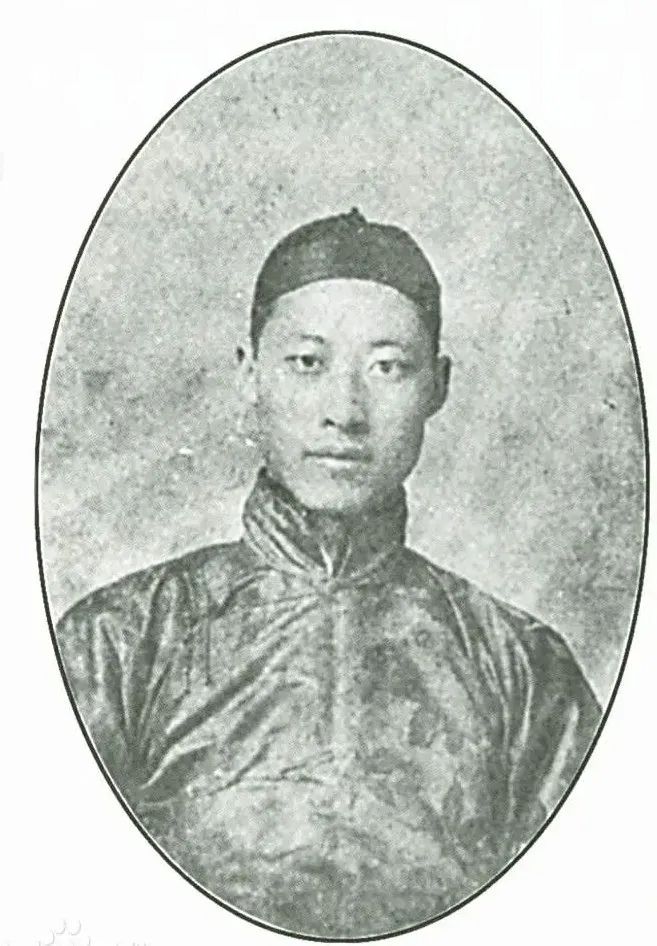

宁调元:以诗为炬,燃尽肝胆映照山河

“十年前是一重囚,也逐欧风唱自由。复九世仇盟玉帛,提三尺剑奠金瓯。”宁调元(宁太一)的诗里,没有文人的颓唐,只有革命者的决绝。这位南社的创立者之一,从醴陵渌江边走出时,就带着湖湘子弟“若道中华国果亡,除非湖南人尽死”的血性。

在南社的诗坛上,“南社诗雄”宁调元的笔,从不是吟风弄月的工具。他是黄兴的学生,也曾担任孙中山的秘书,深受影响坚定革命,1907年(光绪三十三年),他因策应萍浏醴起义被捕,入狱近三年;二次革命失败后,1913年(民国二年)7月,宁调元在武汉再次被捕,1913年9月25日在武昌英勇就义,年仅30岁。他在狱中写下《武昌狱中书感》:“死如嫉恶当为厉,生不逢时甘作殇。”字字如刀,刻下的是“以命燃灯”的誓言。他办《洞庭波》杂志,将救亡图存的革命火种藏在诗词背后,让文字越过清廷的耳目,在青年心中燎原。愤慨于袁世凯窃取了革命果实,他发出了“待抉双眸挂国门”的呐喊。

最终,“饮刀成一快”的民主革命时期著名烈士,用30岁的生命证明:有些诗句,是用鲜血写就的战书。他牺牲后,于右任为他撰写《宁太一纪念碑碑文》,柳亚子撰写《宁烈士太一传》纪念他。1920(民国九年)10月,同盟会元老章太炎、蔡元培、吴敬恒、张继来到醴陵西山,酹酒凭吊宁调元墓。

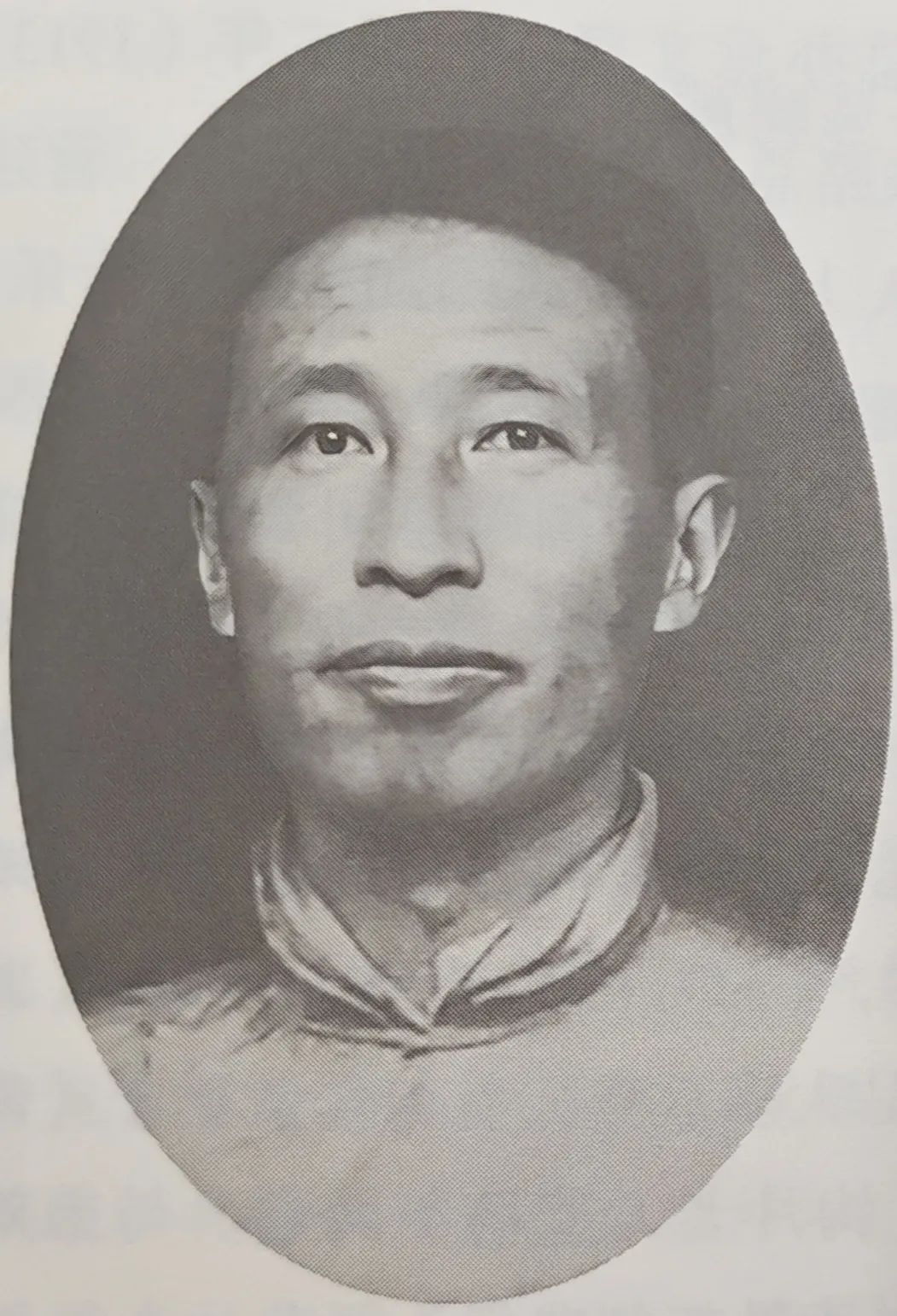

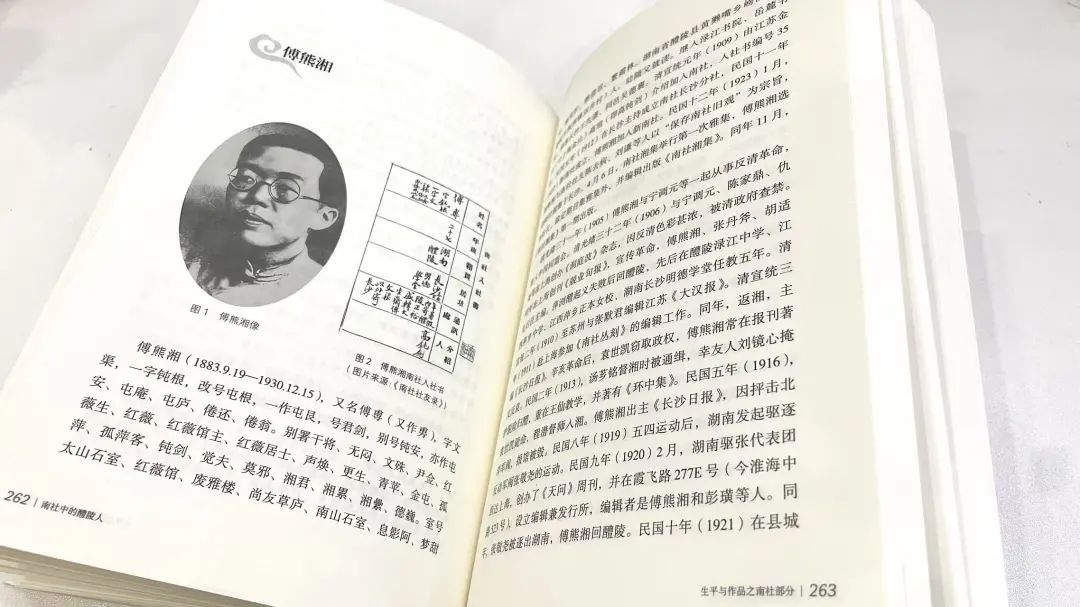

傅熊湘:笔锋如刃,在新旧激荡中劈路

作为新文化运动的先驱、白话文最早的倡导者之一,傅熊湘藏着千钧之力。他是民国“湖湘才子”,是新文化运动旗手胡适的白话老师,醴陵籍南社诗人有一半都是经他介绍入社。

这位从业20余年、主编三十余种报刊的报人,最懂文字的“杀伤力”。他在主编的中国第一份白话报纸《竞业旬报》,公开发表了《战术说略》一文,详细介绍射击原理、测量方法、子弹穿力、战争运动等内容,客观上起到了军事教科书的作用,他报道了不少革命者的活动,甚至刊载了不少起义军的檄文。这些,都被他拆解成市井白话,印在报纸的字里行间。他还创办二十多所学校,通过白话报刊实现传播革命,又让批判思想真正抵达“目不识丁的百姓”。

当湖湘文化在西学冲击下摇摇欲坠,他又埋首乡邦文献,主编民国时期湖南省最高目录学著作《湖南省立中山图书馆图书分类目录》十卷,还在《瓷经》里介绍醴陵瓷业发展的诗章,为民族精神、地方文化留住根脉。“干戈俶扰动经岁,风雪宁辞此一行”“护法国学,敢不勤力”——他的笔,担起了为民请命的使命,既能做启蒙的钥匙,也能当冲锋的号角。

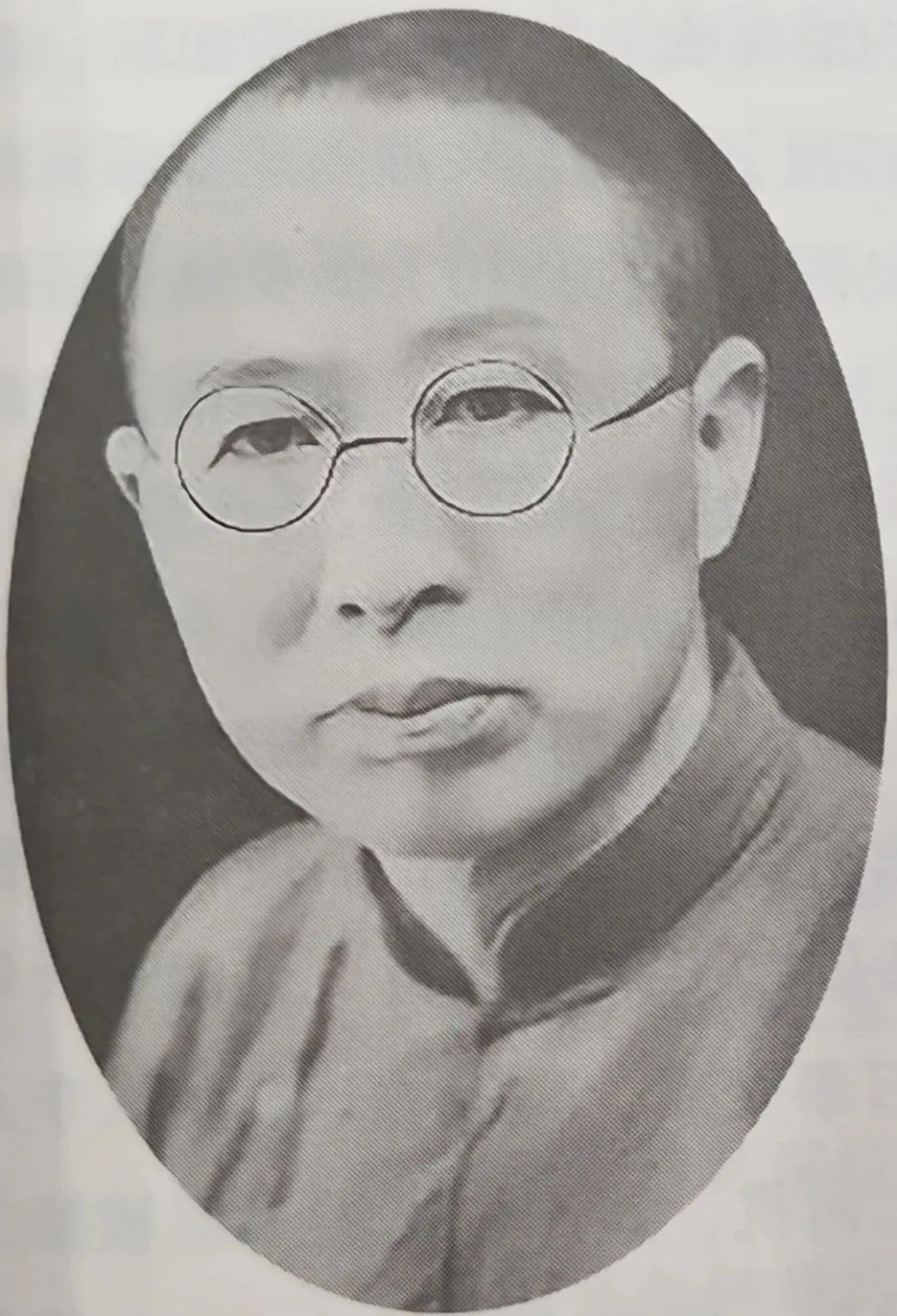

“南社三刘”:以诗为阵,守望乡土的赤诚

刘泽湘写“拼将身命殉宗国,道路悠悠听毁誉”,将故乡的山河与民族的命运系于一身;刘谦主持编制《醴陵县志(民国版)》,以笔为犁钩沉地方史,“开省内县志之先河”,将故土的文脉与时代的记忆熔于一编;刘鹏年吟 “世乱空筹贾谊策,日徂谁挽鲁阳戈”,以诗明志忧虑家国事,怀经世之才叹时艰,将个人的忧思与苍生的安危刻于一心。

从左至右:刘泽湘、刘谦、刘鹏年

刘泽湘、刘谦、刘鹏年,这三位被称为“南社三刘”的醴陵文人,把笔变成了守护乡土的盾。

他们的诗里没有豪言壮语,却藏着最坚韧的力量。“寇火焚不尽,弦歌续国魂”,他们让笔墨在战火中开出延续的花。这支笔,成了连接庙堂与乡野的桥,让救国的声音穿透硝烟,落在每一寸土地上。

张汉英:以文为刃,劈开女性的枷锁与国难的迷雾

在女性多被束缚于深闺的年代,张汉英挣脱桎梏投身南社,以诗词为刃打破性别藩篱,用“何时一击中流楫,顿息遥天巨浪生”的豪言,宣告女性亦能担救国之责。当日寇铁蹄逼近、国运维艰之际,她更以笔为枪直刺时弊,“说来痛哭贾生策,不识此君点头无”,借贾谊之才难施的悲愤,叩问朝堂、唤醒民众,将对国运的焦虑、对救亡的急切熔铸为泣血诗行。

她与守旧派据理力争,将“女子参政权”载入《中华民国临时约法》,发起女子参政同盟会;她办湖南第一份女性报纸,宣传“男女平权,并参国政”;她在醴陵创办女子学堂,让女子知道“天下兴亡,匹妇有责”。

这位醴陵女杰,清末民初女权主义先驱与教育家张汉英,既是突破女性枷锁的先行者,更是驱散国难迷雾的呐喊者。她用诗词撕开封建礼教的束缚,让女性声音响彻时代;更以笔墨点亮救亡图存的星火,让醴陵人“以文救国”的精神跨越百年仍振聋发聩,在南社史册与醴陵文脉中,留下永不褪色的巾帼荣光!

这支笔,能成为枪,只因握笔的人,早把个人的文心与民族的命脉拧成了一股绳。他们知道,在“四万万人齐蹈厉”的时代,诗词可以聚民心,报刊可以传军情,课本可以育国魂。就像“囚徒诗人”宁调元激励着无数仁人志士投身革命;就像傅熊湘在《瓷经》里写的“窑火不灭,国脉不绝”,就像张汉英打破性别藩篱扛起救国之责……醴陵人的笔,从来都连着家国的心跳。

翻阅《南社中的醴陵人》,仿佛壮志书怀言犹在耳,700余首(篇)诗文仍在诉说:最锋利的枪,从来不是钢铁铸就,而是那些燃烧着理想与赤诚的文字。它们穿过百年风雨,依然在问:当时代需要时,我们的笔,能否再成为枪?而醴陵人的答案,早已写在历史里。

从烽火岁月里南社诸子的振臂呐喊、革命志士的热血书怀,到和平年代的薪火相传、文化人的坚守耕耘,醴陵人始终握着这支 “枪”,以文为戈,以字为盾。笔尖流淌的,是对故土的深情眷恋,是对民族的赤诚担当;墨里承载的,是薪火相传的文化基因,是生生不息的家国信仰。

当硝烟散尽,岁月渐远,再看这些醴陵文人的笔墨,会发现他们的“枪”从不是简单的愤怒与呐喊。笔墨为锋,精神为魂,他们以命相搏、刺破黑暗,醴陵人的“枪”声,在时代呐喊。这份融入血脉的家国情怀,终将在一代又一代醴陵人的笔下,续写着永不褪色的时代华章,让家国的心跳永远铿锵有力,在历史长河中激荡出绵长而深沉的回响。