8月21日,“左宗棠与近代新疆”项目组6位专家、教授一行来醴,探寻左宗棠早年成长、讲学的历史足迹,挖掘其经世致用思想、家国情怀的形成与后期收复、治理新疆之间的深厚渊源。

醴陵是左宗棠的转运福地

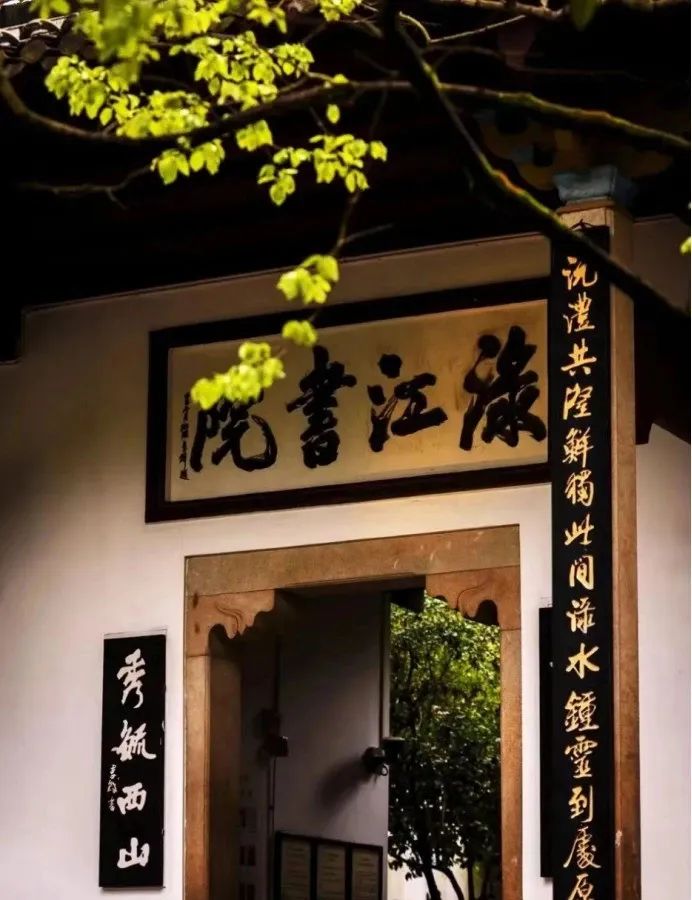

“左宗棠在醴陵渌江书院当了三年的山长,山长也就相当于院长、校长……”渌江书院内,“左宗棠与近代新疆”项目组专家、教授一行在讲解员的引导下,深入了解左宗棠与渌江书院和醴陵的故事。

左宗棠是湖南湘阴人,1832年(道光十二年),20岁的左宗棠参加乡试,中举人。1836年,赴京赶考未中进士的左宗棠经举荐来到醴陵,接任渌江书院山长。1837年,时任两江总督的陶澍由江西检阅军队后回湖南安化省亲,途经醴陵。

左宗棠应知县之邀写了副对联以示欢迎和敬仰,“春殿语从容,廿载家山印心石在;大江流日夜,八州子弟翘首公归”。陶澍迫不及待地提出要见写这副对联的人,并派自己的舆马去接,他与见识不凡的左宗棠一见如故,纵论天下大事。“因属县令延致一见,目为奇才,纵论古今,为留一宿”。陶澍将左宗棠引为知己,并特意在醴陵多留宿一宿,只为与左宗棠进行更加深入的交流。

“当年我研究左宗棠的时候,就特别想到醴陵来看一看。醴陵也是左宗棠的一个福地,他在渌江书院做山长的时候,遇到了陶澍。”国家清史编纂委员会委员、中国人民大学清史研究所教授、“左宗棠与近代新疆” 项目负责人杨东梁教授说。

渌江书院的山长室里,左宗棠与陶澍的蜡像静静端坐,仿佛两人依然在促膝长谈,身后,便是那副著名的对联。杨东梁教授特意站在蜡像旁,与年轻的“左宗棠”合影留念。

“当时书籍是很难得的资源,陶家藏书涵盖经史子集、舆地兵略、农政水利等诸多领域,左宗棠得以系统研读关乎国计民生的实用之学,为其后来经略西北、治理边疆埋下了重要伏笔。可以说,没有醴陵这一站,就没有左宗棠后面的一切。”北京青年政治学院教授谭绍兵说。

醴陵是左宗棠家国情怀生根之地

“或许没有遇到陶澍,左宗棠也能怡然自得地在渌江书院担任山长,他的人生也是做报效国家的经世致用之事,那他有这个机遇,他就去治理天下了,我觉得这是自然而然的事。”中国传媒大学教授白文刚说,机会都是给有准备的人,而有准备的人正是真正有家国情怀的人。

“身无半亩,心忧天下。”左宗棠青年时期创作的书塾楹联,或许能够解释他的家国情怀从何时深植。若无在醴陵与陶澍的相遇,左宗棠或许只能做埋头故纸堆、写锦绣文章的文人,不会有后来关注边疆、心系天下的格局。

后来,陶澍对左宗棠多有提携,不仅邀其入两江总督府参与军国要务,更将自己府中藏书悉数相授,并为其子陶桄求婚于左宗棠长女左孝瑜。1839年(道光十九年),陶澍病逝于两江总督任上,留下7岁幼子陶桄,托孤于左宗棠。左宗棠不负所托,承担了为陶桄教书的义务,此后在安化陶家任教多年。

1849年,名满天下的朝廷一品大员林则徐途经长沙,有了两江总督陶澍与左宗棠彻夜促膝长谈的“打样”,再加上陶澍长女婿胡林翼的举荐:“湘乡有大才者不乏其人,然推左季高第一。横览七十二州,更无才出其右者。倘事经阅历,必能日进无疆。”林则徐特意邀约左宗棠相见,两人在舟中畅谈竟夜,林则徐将自己在新疆考察时绘制的地图、收集的边疆民情资料全部交给左宗棠,痛陈西北边疆面临的沙俄威胁,坦言 “终为中国患者,其俄罗斯乎!吾老矣,空有御俄之志,终无成就之日,数年来留心人才,欲将此重任托付。”“西定新疆,舍君莫属”。同年11月,深觉时日无多的林则徐抱病向朝廷上了最后一份奏折,向朝廷新帝咸丰皇帝举荐左宗棠,称其为“绝世奇才”“非凡之才”“可堪大任”。

尔后,左宗棠出仕,以四品候补襄助曾国藩创办湘军,并从此开启了自己传奇的一生。新疆局势告急时,左宗棠正担任陕甘总督,掌控西北地区。在当时的中国,面临双重威胁:东南沿海受日本侵略,西北新疆遭沙俄侵占,这场著名的海防塞防两防之争中,左宗棠以“天山南北,瓜果丰盛,牛羊遍野,煤、铁、金、银资源丰富。表面上是荒漠,其实是聚宝之地。”上书,提出坚决收复新疆的主张,认为自撤边防敌人只会得寸进尺,并提出海塞并重。

面对朝廷孱弱、军费不足的情况,已经六十四岁的左宗棠毅然决定“借债西征”。“左宗棠舆榇发肃州”,《清史稿》中短短九字的记载,是一位白发苍苍的老者挺立的民族脊梁。1878年1月,西征军成功收复和阗,将盘踞新疆12年的阿古柏匪帮彻底歼灭,新疆重新回到了祖国的怀抱。

左宗棠家国情怀的‘根’,在湘阴的老宅,在渌江书院的灯火,在他和陶澍、林则徐对话的身影里。明白了左宗棠的家国情怀,才能真正理解他收复新疆时‘舆榇出关’的决心从何而来。

如果说陶澍为他打开了‘忧国’的大门,林则徐则为他指明了‘卫国’的方向,而醴陵,就是这扇大门的门槛,没有跨过这道门槛,就没有后来收复新疆的左宗棠。

醴陵是左宗棠湖湘文化传承之地

“尤其是在左宗棠的25岁,人生中关键的阶段,起步就遇到了贵人……”中央财经大学教授马金华用十二字概括醴陵,“醴陵是文化沃土、转运福土、红色热土。”

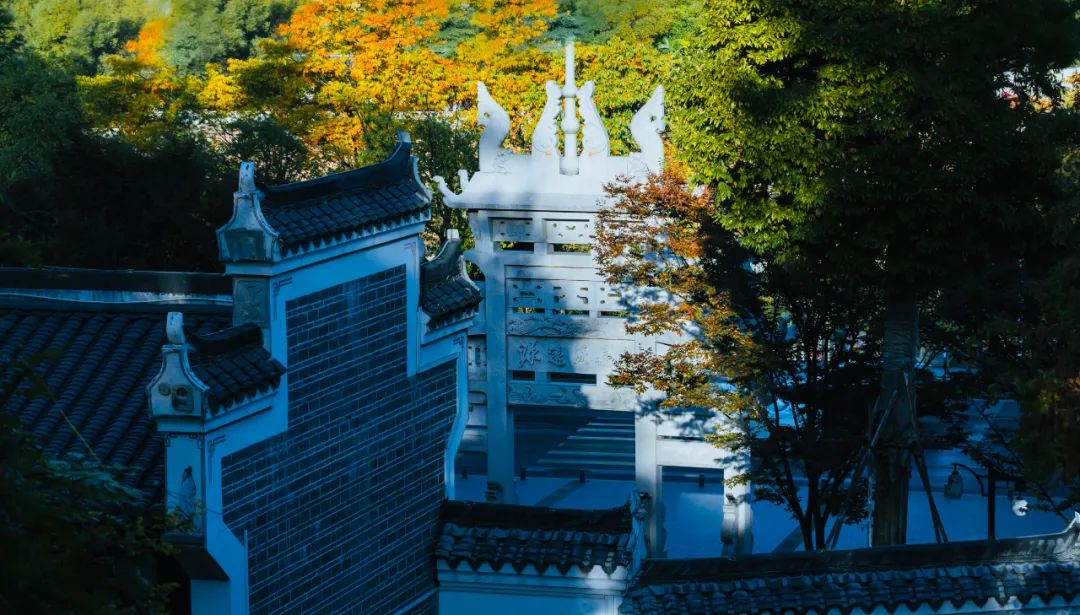

在渌江书院门口,有一副对联“道崇东鲁,秀毓西山”。“道崇东鲁” 指尊崇以孔子为代表的儒家道统,强调了儒家思想的传承和发展,从“道崇东鲁” 到以“岳麓书院”为代表的湖湘文化,再到渌江书院“秀毓西山”,这一副对联,生动地阐述了渌江书院为何是“文化沃土”。

这座始建于南宋淳熙二年(1175年)的书院,曾有朱熹、王阳明、左宗棠等鸿儒硕学坐而论道。尤其是近代史上,先后出现295位国共两党将军,1000多位黄埔军校毕业生,深刻诠释了什么叫做“文能治国,武能安邦”。

“从‘文教治疆’到新时代的‘文化润疆’,学习和研究左宗棠的治疆方略、思想及实践,探寻和挖掘左宗棠的事迹和功绩,这对于当下铸牢中华民族共同体意识、促进各民族之间交往交流交融具有重要的启示意义。”浙江大学教授张立程说。

从左宗棠在渌江书院的三年耕耘,到与陶澍、林则徐的思想碰撞,再到“舆榇出关”收复新疆的壮举,醴陵始终是解码左宗棠精神密码的重要一环。它是左宗棠的 “转运福地”,让怀才不遇的青年得以遇见伯乐、开阔眼界;它是左宗棠家国情怀的 “生根之地”,让经世致用的思想在交流中沉淀、升华;更是湖湘文化的 “传承之地”,让崇文尚武、忧国忧民的精神基因在此代代延续。

“每次来都有新收获,我参观过渌江书院、李立三同志故居、左家老屋,但至今仍有许多地方没来得及细细探寻,还有美食、瓷器、风景等等以后有机会再一一领略。”在乐之书店举行的座谈会尾声,作为已第三次踏上醴陵这片土地的 “熟客”,中国人民大学教师刘进炎带着几分亲切和温度。这份未完成的 “打卡清单”,恰是醴陵独特魅力的生动注脚,不仅有承载厚重历史的文化地标,更有浸润烟火气的生活肌理。

“左宗棠与近代新疆” 项目组的探寻之旅,不仅是对历史的回溯,更是对精神的传承。当专家学者的脚步踏遍渌江书院的青砖黛瓦,当目光驻足于蜡像旁的传世对联,当讨论聚焦于“文教治疆”与“文化润疆”的古今呼应,醴陵,成为了连接历史与当下的桥梁。左宗棠的家国情怀、湖湘文化的精神内核,在新时代为铸牢中华民族共同体意识、守护国家疆域完整,持续注入着不竭的力量。