蝉鸣不止的盛夏午后,“国光各,白糖冰、绿豆冰、葡萄冰……”这句响亮的叫卖声,曾是叫醒城市的启动键。那时候的醴陵人,在夏日午睡醒来后,第一件事就是喊住踩着二八自行车的小贩,推开保温箱,挑几支冰凉入口的甜意。而今年的夏天都过完了,也没听到那个记忆中的叫卖声。

“那是醴陵人整个夏天的甜头啊!”当翻开儿时的回忆,一位国光老员工吴先生感叹道。一句简单的话,勾起他记忆里的无数画面——

阳光被层层叠叠的枝叶剪碎成斑驳的树影落在水泥地上,摇椅上的老人摇晃着蒲扇,嘱咐远处攥着冰票奔跑的孩童当心点。当撕开包装咬碎冰凉,甜滋滋包裹住舌尖时,仿佛整个夏天都被浸透了甜蜜。

一支老冰棍、一句吆喝声,串联起老一辈醴陵人的集体记忆。时至今日,国光冰已难觅踪影。为了探寻这段旧时光,我们找到了曾经的冰厂负责人姚爱国和国光瓷厂车间主任张启文,从他们的讲述出发,追溯“国光冰”的前世今生。或许你也能在这里,找回属于自己的夏日味道。

诞生于鼎盛时期的“国光冰”

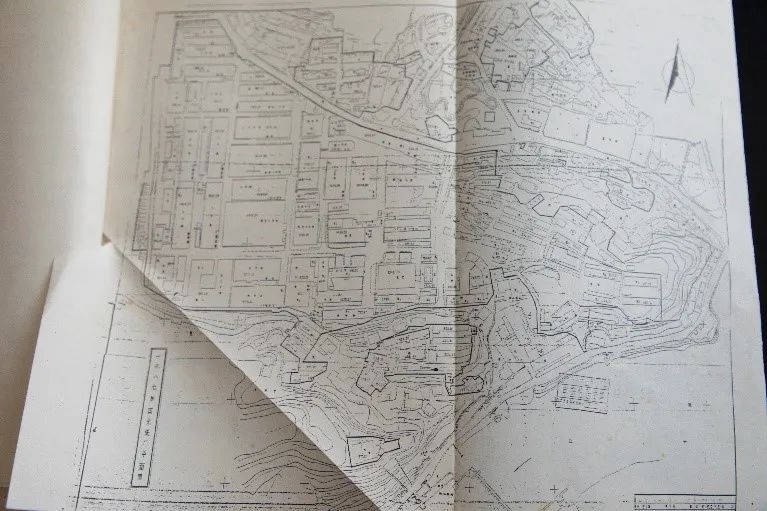

国光冰的故事,要从国光瓷厂说起。一聊到这,曾担任车间主任的张启文立刻打开了话匣子:“国光是1958年建立的国营瓷厂,占地面积十余万平方米,职工近六千人。”

▲国光瓷厂平面图

作为国内首家外贸自营出口企业,国光瓷厂生产的瓷器不仅销往全国各地,还出口到东欧、东南亚,甚至远销欧美。上世纪80年代,国光瓷厂的销售收入就达到了1亿元。如此可观的收入给厂区的配套建设提供了财力支持。学校、医院、影院等一应俱全,厂子就像一座自给自足的小城镇。

▲国光大厦和学校

正是在强大的企业实力和组织能力的支撑下,国光瓷厂在1972年接收了醴陵瓷业公司姜湾冰厂的设备,并于1976年在厂内礼堂旁新建一栋砖混结构房屋作为制冰厂,打造了稳定的制冰生产线。

▲老冰厂旧址

制冰厂的成立,既源于职工解暑降温的需求,也依托于国光瓷厂作为大型企业的资源和管理能力。

1982年,负责维修生产机器的姚爱国被派到冰厂担任负责人。在冰厂,他一干就是16年。当被问到冰厂的生产详情时,姚爱国脸上挂满了骄傲:“我们厂和现在的工厂可不一样,别说工艺、设备不同,就连配方也是天差地别!现在的雪糕许多要加添加剂,我们的冰棍可是真正做到了纯天然、零添加,连制冰水都经过千挑万选!”

按姚爱国的说法,国光冰的原材料非常朴素,所有冰的基础原料只有水、白砂糖、淀粉,然后再根据口味不同添加不一样的食材。冰的口味也简单,以白糖冰、绿豆冰、葡萄冰、糯米冰四种口味为主。

▲白糖冰和绿豆冰

“每年的6月15日至9月15日是厂里的冰饮供应期。我们冰厂生产间一共16人,分上午班和下午班,两班倒生产。每天能产出约1.3万支冰,三个月的生产总量能到120万支左右。不过完全不用担心消耗不完,我们的冰只会供不应求!”姚爱国自豪地说。

彼时,国光瓷厂的商业版图越做越大,厂里的生产线片刻不敢停,即使在夏天,工人们也得坚守在生产一线。既然工人走不开,那就把清凉送进来。国光瓷厂有7个车间,平均每个车间有上千人,每天近八千人有饮冰的需求。但生产线不能长时间无人看守,所以车间会安排专门送冰的岗位。

▲工人开会

“车间人多消耗也大,我们一个车间就有十几个人负责送冰。他们三班倒,车间晚上不停工,送冰的工人也不休息。每次负责送冰的工人一进车间,大家都会暂时停下手里的活,吃根冰棍降降温再干活。有时遇上机器坏了需要抢险,我们负责后勤保障的同志还会准备好冰水和冰棍在车间外等着,一旦有维修工人出来了就立马让他们吃点冰的缓缓。”姚爱国绘声绘色地向我们讲述着车间里的琐碎点滴。

代表夏日味道的“国光冰”

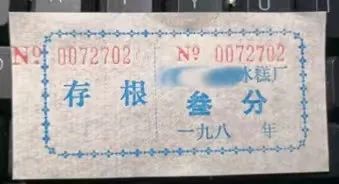

“一到夏天,厂里每天都会给职工发冰票。不同工种对应不同的配额,一线岗位拿得多,他们是每天有8支,普通岗位则相对较少,一般是每天6支或每天4支。”张启文回忆道。

▲以前的冰票

在那个物质匮乏的年代,冰票的发放并非一件小事,它代表着资源的分配,也代表着厂里对职工的关怀。

“有些职工会拿保温盒装下没吃完的冰,带回家给孩子家人吃。一些攒着没用完的冰票还会送给厂外的亲戚朋友。”随着冰的受众越来越多,国光冰好吃的名声也越传越响亮。

适逢80年代初,国家提出发展有计划的商品经济,国光人便紧跟时代潮流,他们决定向外售卖国光冰。“我们在制冰厂一楼开设了六个窗口,四个窗口供厂内职工拿冰票换冰,其余两个窗口开放给厂外的人拿钱买冰。”

“不管是不是厂里的人,都可以来这买到想吃的冰。”

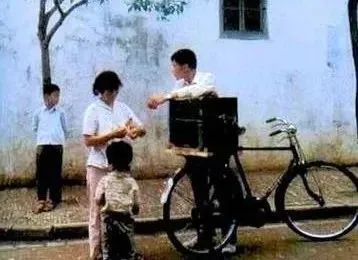

国光瓷厂敞开大门欢迎所有慕名而来的醴陵市民,这一道清凉的美味也从此“飞入寻常百姓家”。有些离得远不方便赶来的人也不用担心买不到,小商贩会批发整箱的冰装在保温箱里,再去到小城的各个角落里卖。“国光各,白糖冰、绿豆冰、葡萄冰……”这句叫卖声就这么一直吆喝了几十年。

小贩骑着二八自行车走街串巷,吆喝声此起彼伏。

小巷里的人听到声音,立刻攥着钱冲出来,期待能买到自己最爱的口味。街坊们把国光冰带来的“甜”当成最实在的满足:“夏天最开心的事就是买几支国光白糖冰和朋友们分享。”

这种仪式感,不仅构成了醴陵城市记忆的一部分,更代表了那时集体生活的亲近与热闹。一根小小的冰棍,把工厂、家庭、街道紧密地串在了一起。

时代震动下的国光冰

然而,再响亮的吆喝、再热闹的分享,也抵不过时代浪潮的来袭。

在1992年明确提出建立市场经济体制的背景下,国光着手准备上市,成为股份制公司。1999年在公司上市后,为顺应时代发展,国光瓷厂决定将冰厂外包给个人经营。

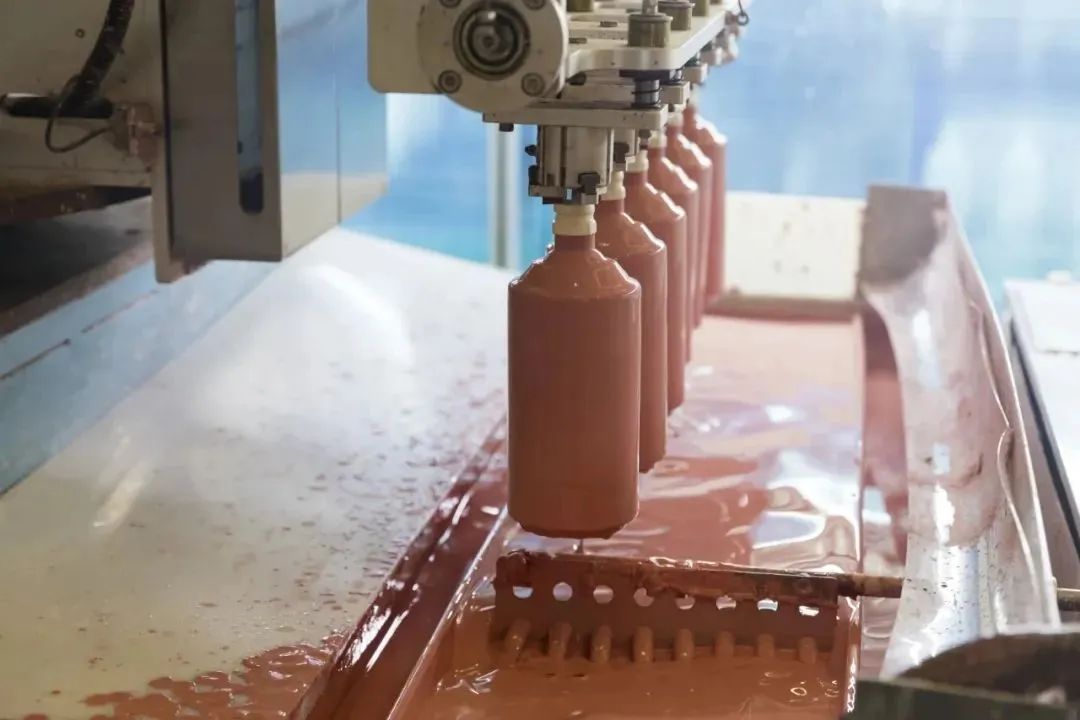

▲国光瓷厂生产车间内部图

虽然从国企经营转变为个人经营,但国光冰的味道始终没有改变。“就算是外包,我们也只包给自家职工干,我们对冰的生产把控依旧很到位。生产原料、工艺流程该怎么搞就怎么搞,味道肯定不会变。”张启文拍着胸脯保证。

即使国光瓷厂已经在努力调整商业模式,但仍难抵消行业和市场变化带来的负面影响。进入新世纪后,国光瓷厂和冰厂的运作逐渐进入瓶颈期。

“到了2015年,公司重组,员工越来越多,规模也越做越大,我们再难负担冰厂的经营,所以在那年,公司决定将冰厂停工。”张启文的语气带着些许遗憾。

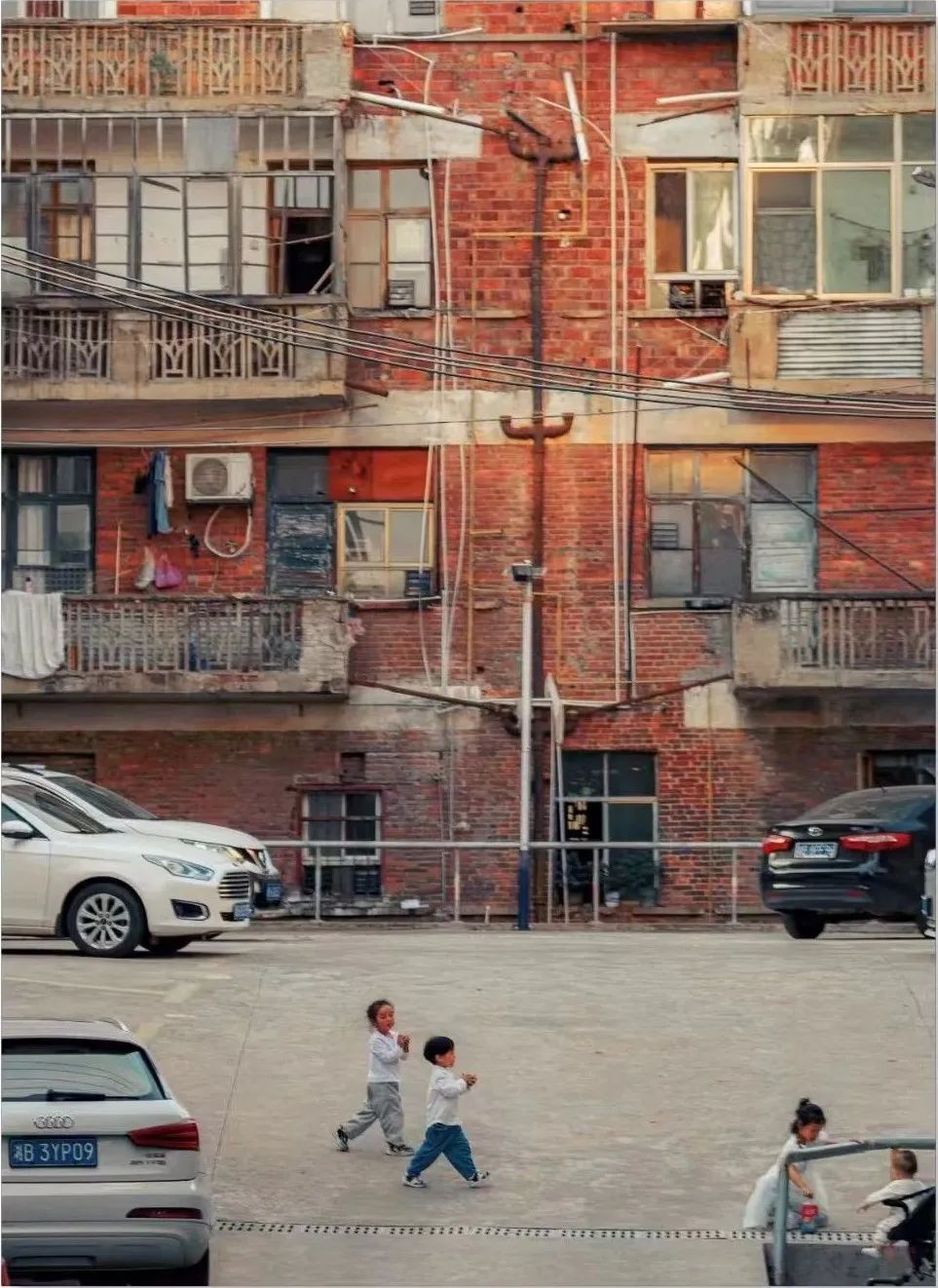

▲逐渐荒凉的国光瓷厂老工厂

就这样,风靡几十年的国光冰陡然消失在醴陵人的视野中。从厂门口的排队,到街巷里的吆喝,再到巷子里突然的寂静——这是国光冰谢幕的轨迹。

“不知道从什么时候开始,小贩的箱子里突然找不到国光冰了。”国光老员工吴先生说。

▲冰箱里再不见国光冰的身影

忙碌的醴陵人还没意识到陪伴了他们多年的国光冰已退出了历史的舞台,或许当他们习以为常地拦住小贩打开保温箱,却没找到那抹熟悉的身影时才会惊觉,一个时代已经悄然离去了。

承载怀念的国光冰

走进厂区,厚重的红砖墙依旧矗立,老窑房的墙面布满斑驳的痕迹。

走过冰厂门口,蝉鸣、蒲扇、热风与孩子们的笑声一并涌入脑海,清亮的吆喝声恍若犹在耳边回响。

只是我们再也尝不到那口清甜,再也找不回国光瓷厂意气风发的岁月。

令人欣慰的是,虽然国光厂风光不在,但醴陵陶瓷产业的发展脚步并未因时代的变迁而停滞不前。

▲瓷谷全貌

近年来,醴陵已形成国内产业体系最为齐全的陶瓷产业集群,集群产值已超过800亿元,上下游相关企业聚集超过1500家,其中规模以上企业有235家。

在这个人口刚过一百万的小城中,约有五分之一的人参与制瓷生产。醴陵的陶瓷产品涵盖工业陶瓷、日用陶瓷与艺术陶瓷三大类,品种逾4000种。其中,日用瓷远销150多个国家和地区,出口量长期位居全国首位,全世界平均每四个瓷杯,就有一个产自醴陵。

▲智能化已渗透进陶瓷生产的每个环节

▲崭新的陶艺体验馆

▲精美的红官窑瓷器

醴陵陶瓷产业蓬勃发展,“瓷都”醴陵,正以饱满的状态展示出全新的面貌。同时,随着经济水平和生活质量的不断提升,人们可选择的冰饮种类也越来越丰富。

▲各式各样的雪糕

从怀念国光冰到尝试新的风味,清凉不再稀缺,而是以更多方式被创造与分享。

怀念国光冰,不是要把时间倒流,而是把那份温度留在日常中。我们带着这份怀念继续前行,用新的方式去延续对清凉和生活的热爱。讲述这些往事,并把它们记录下来,本身就是对那段岁月最温柔的敬意。

回不去的岁月,只能留在心底。但每一声“国光冰”的吆喝、每一张冰票、每一个夏天,都已成为醴陵人共同拥有的“记忆坐标”。念念不忘,必有回响。当我们重新拾起回忆,把这些故事讲给更多人听,它们就能继续在城市的大街小巷里重获新生。