在乡村振兴的宏伟蓝图中,党建引领发挥着至关重要的作用,为乡村发展注入源源不断的动力,成为推动乡村全面振兴的关键力量。乡村振兴,关键是产业振兴。株洲市人大常委会党组成员、醴陵市委书记在市委农村工作会议暨移风易俗工作动员部署会议上强调,要在高效推进农业农村现代化上持续加力,全力筑牢粮食安全底线,着力拓宽农民增收渠道,全面提升农业生产效益,擦亮和美乡村靓丽底色,推动乡村治理走深走实。

发展好了村级产业,村级集体经济就有了根基。近年来,醴陵按照“抓点、拓面、连片”思路,紧紧围绕特色产业,因地制宜创新多元村级集体经济发展模式,抓党建促乡村振兴三年行动取得阶段性成效。2024年,全市254个村(涉农社区)年均集体经济收入达到31.7万元,村级集体经济超过50万的村达33个。

“本次培训班,吃、住、学都在乡村,让人耳目一新。这里环境优美、交通便利、民风淳朴,老百姓幸福感、获得感都很强,切实感受到了抓党建促乡村振兴的变化和成效。”2024年7月23日至26日,株洲市村(社区)后备力量培训班在枫林镇隆兴坳村举办,从内涵丰富的专题辅导到亮点纷呈的现场教学,从强根固魂的党性教育到感人肺腑的党员教育片,从干货满满的经验交流到气氛热烈的分组讨论,来自株洲9个县市区的113名学员受益匪浅。

“要把革命老区建设得更好”“让老区人民都过上幸福美满的日子”。习近平总书记时刻牵挂老区人民,殷殷嘱托传遍三湘四水,成为激活革命老区发展的新动能。

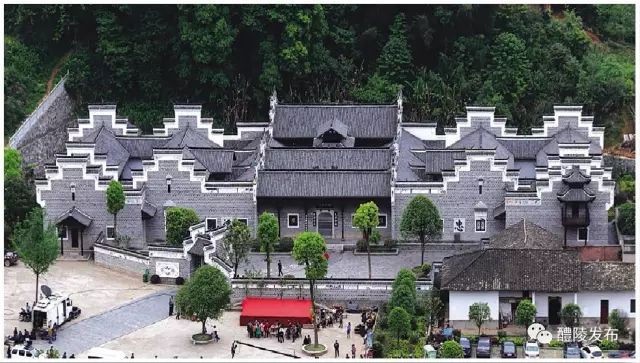

隆兴坳村是孕育了“将军大使”耿飚的红色热土。曾经,湘赣边界罗霄山脉燃起的星星之火,终成燎原之势。如今,红色基因已被转化为红色动能,隆兴坳村以耿传公祠为依托,积极发展红色培训产业,致力于将“家门口”的红色资源转化为开展革命教育的“活教材”,也成为隆兴坳村乡村振兴新的增长点。

与多数教学培训基地不同的是,隆兴坳村依靠村民、组织村民、发动村民,创新采用“吃住在农家、课堂在乡村”的培训新模式,为学员及游客提供餐饮、住宿服务,将隆兴坳村打造成了“没有围墙的学校”。“依托耿传公祠这张红色名片,加强对后备干部的学习,也让城市资源嫁接到了乡村,推动了乡村振兴,更通过这个模式盘活了乡村的闲置资产,让老百姓从中获得红利。”隆兴坳村党总支书记付铁棉表示。

在隆兴坳村半山腰的位置,村民张艳桃经营着一家民宿。这家去年新开业的民宿店一楼是饭馆,二楼、三楼共10间客房,全靠张艳桃一人打理。“现在自己当老板,时间更自由了,村里给予我的政策帮扶也让我更能够放开手脚干事创业。”得益于隆兴坳村近年来的发展,张艳桃的民宿店不到一年的时间就营收了6万元,源源不断的回头客让这家能够“观云看雾”的餐馆成了游客放松身心、寻觅“醴陵味道”的好去处。

为进一步拓展文化旅游产业链,隆兴坳村利用现有民居打造特色民宿,18个以家庭农场、农家乐为主要形式的新型营业主体建立起来。“我们以红色革命文化为核心,全力打造农业观光休闲旅游区,在隆兴坳村,只要具备劳动能力,我们就能提供相应的就业岗位。”付铁棉说。

村民做民宿,村里办培训,成为隆兴坳村发展“无地产业”的成果之一。近年来,隆兴坳村先后承办省市县各级培训班20余期,接待全国各地各级党组织开展党日活动或党性教育500余场次,有效地促进了村集体经济增收。2024年村级集体经济收入达到61.6万元。

土地是农村最重要的资源,是农民心中最深厚的情结。唤醒沉睡的耕地,茶山镇东岗村村级集体经济发展迎来了新的“生机”。

在东岗村的村委会附近,有一个180平方米化肥储量200吨的农资仓库。根据附近种粮大户等涉农主体对农资品牌、规格等差异化需求,村委会筹集农资并以低于市场价3%的价格让利于民,服务范围不仅覆盖全村,还辐射到了周边3个乡镇。

党组织引领是发展壮大农村村级集体经济的关键。近年来,东岗村坚持党建引领、社村共建,充分发挥党组织的政治优势、组织优势,整合生产、供销、信用等各类资源,深入实施“三社合一”(“农民专业合作社+供销社+信用社”),积极推动村级合作社与村集体融合发展新路子,走出了一条“以基层党组织建设促产业发展,以产业发展促农民增收致富”的路子。村级合作社创新“三社合一”模式,2024年带动东岗村村集体增收超30万元。

“一方面联合农技服务专业合作社和种粮大户,流转了村上95%以上的土地,把土地托管服务延伸到组到户,以‘免两年土地流转费+修建农田水利基础设施+开荒补助100元每亩’的举措,彻底实现全村无土地抛荒现象。另一方面,吸收康民油茶、东浩养殖和瑞祥种植3家合作社,发展油茶、药材、莲藕瓜蒌、花木及龙虾等种养殖产业1000余亩。”东岗村党委副书记苏义介绍,“村民的田租出去了,有了收入,更给村集体带来了更大的经济效益。”

“我志愿加入中国共产党,拥护党的纲领,遵守党的章程……”2024年9月15日,茶山镇东岗村驻上海党支部正在党员活动室召开预备党员转正大会,并重温入党誓词。

流动党员不流失,反哺家乡显担当。千里之外的上海浦东,东岗村驻沪党支部正通过云端会议参与家乡产业规划。这个成立七年的“流动党支部”充分发挥桥梁纽带作用,组织建筑防水行业党员技术骨干服务老乡、反哺家乡,近年来累计捐资100余万元支持家乡建设,带动千亩油茶、瓜蒌产业蓬勃发展。

2024年来,茶山镇充分发挥流动党支部和村级党组织的号召力和凝聚力,聚拢在外流动党员和乡贤人士助力本土产业发展。因地制宜探索特色产业发展新路子,将党支部作为特色产业互动交流的平台,逐步打造了龙井社区千亩荷花、栗山坝菊花基地、转步口红薯马蹄采摘园等一批农业特色品牌。全镇各村(社区)集体经济收入均超30万元。

没有主席台,工人党员们放下扳子、拿上凳子、围成圈子,结合车间晨会,在浦口镇华鑫电瓷生产车间,一堂生动的“微党课”就开始了。

在满布生产机器的“课堂”里,上台“讲课” 的不是专家学者,而是工程师们和一线产业工人,每个人10分钟左右的分享,简短却有料,工人们听得津津有味,每个人的分享都赢得了在场工人热烈的掌声。

“车间微党课通俗易懂,让我们在不影响工作之余还能学习,是一次很特别的体验,希望这种形式的课堂可以多开展。”“这样的‘党课’不仅接‘地气’,而且接‘生产气’,学以致用的氛围更加浓厚。”……走深入心的宣讲,通俗易懂的语言有料有趣,引发了华鑫电瓷一线职工的强烈共鸣。

华鑫电瓷党支部成立于1996年,现有党员40余人,企业坚持将党建融入公司管理、治理、生产经营、职工需求各方面全过程,将党建工作和现代企业制度深度融合,并把党的政治优势、组织优势转化为企业的竞争优势、创新优势和发展优势,为企业改革创新、高质量发展提供坚强有力的政治保障和动力支持。华鑫电瓷党支部先后被评为“全省创先争优先进单位”“全省非公组织先进党支部”“株洲市标杆党组织”。2024年,三铺村与华鑫电瓷开展“村企联建”,实现互利共赢,2024年村级集体经济收入达61.1万元。

以华鑫电瓷为代表的浦口镇坚持把发展作为第一要务,立足浦口特色产业优势,因地制宜发展壮大村集体经济,以产业振兴激活农村经济高质量发展引擎,产业发展实现新突破。当地紧紧围绕“三个高地”工作部署,坚持党建引领企业发展,将党建工作与企业生产经营深度融合,设立党员责任区、党员先锋岗,推动电瓷、烟花鞭炮等产业技术创新和管理优化。据了解,浦口镇全年村集体收入达到495.36万元,村均收入达31万元。

站在醴陵乡村振兴的潮头,全市产业发展“热力图”实时跳动。按照“六大片区”规划,254个村(涉农社区)因地制宜选择发展路径:

东富镇充分发挥红色资源优势,开发利用红色文化,建立红色文化研学基地,每年吸引超10万游客来东富村旅游观光,带动村内商贸增收超200万元,村集体增收超8万元;

船湾镇以打造“船湾服饰小镇”为目标,建设醴陵(船湾)服饰产业园,辐射周边6个村(社区),全镇规上服饰企业34家,年产值超50亿元;

明月镇以党建为引领,以玻璃椒产业为纽带,整合辖区内6个村(社区)土地资源,持续探索联村共富模式,种植醴陵玻璃椒面积近5000亩,年产值达23400万元;

沩山镇由村党组织牵头,成立村企合作社,将沩山豆腐坊打造成产学研一体化平台,并注册地标性农产品品牌“沩山村豆腐”,每年可为集体经济创收10万余元……

“党建做实了就是生产力,做强了就是竞争力。”醴陵市委组织部相关负责人表示,醴陵优化调整73支驻村工作队169人,把有想法、有能力的干部派送乡村振兴一线,推动组织优势、人才优势持续转化为发展优势。按照“产业高质高效、生态宜居宜业、乡村治理有效、农民富裕富足”的创建标准,通过先进村带动一般村、龙头企业带动重点产业,打造抓党建促乡村振兴“百村示范”,形成特色农业发展片、特色农旅发展片、特色文旅发展片、现代工业发展片、三产融合发展片、城郊融合发展片“六大片区”,绘制全市产业发展“一张图”。

放眼今日醴陵,从巍巍仙岳山到悠悠渌水河,从智能化的电瓷车间到玻璃椒大棚,鲜红的党旗始终在乡村振兴一线高高飘扬。随着抓党建促乡村振兴纵深推进,新时代的醴陵乡村正以党建为笔,在广袤田野上书写着农业强、农村美、农民富的壮美画卷,为全面推进乡村振兴注入澎湃动能。