十一月的渌江,总裹着一层薄雾般的清寂。晨霜刚漫过桥畔的石阶,便被初升的日头揉成细碎的光,洒在渌江桥的麻石缝里,那些被百年风雨磨平的纹路,此刻正映着两岸渐染的枫红,将流水剪成一帧帧流动的画。偶有风吹过,带着江面上微凉的水汽,拂过桥侧康有为题字的碑石,又掠过洲上的荷花,惊起三两尾游鱼,溅起的水花落在青石板上,与远处隐约的瓷声交织,成了这初冬古桥最温柔的絮语。

这座迎来百年诞辰的渌江桥,离不开一个醴陵人。陈盛芳,这位从寒门走出的工匠,以一座桥为起点,用半个世纪的光阴,在湘东大地书写了“穷则独善其身,达则兼济天下”的人生传奇。他的善,不止于修桥铺路的一时壮举,更在于扎根民生、泽被后世的长久坚守。

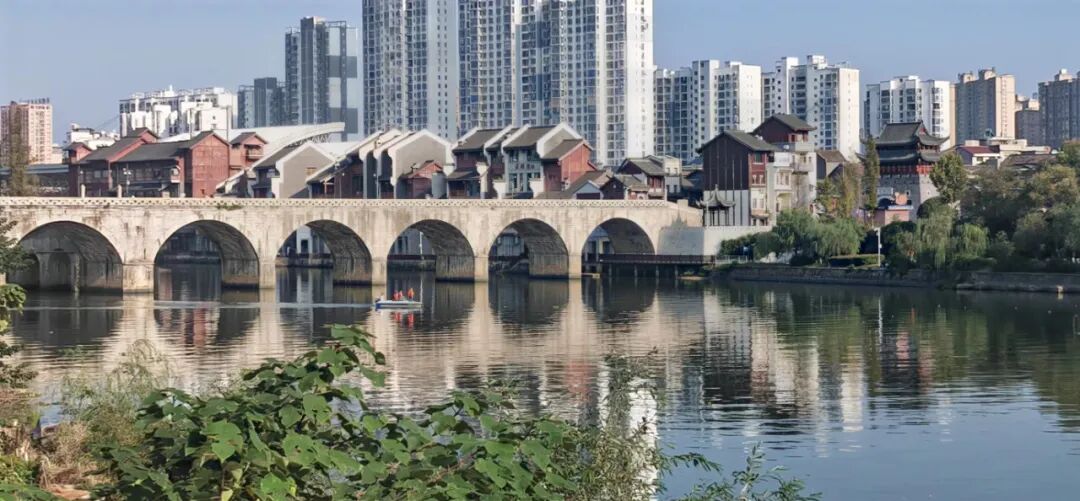

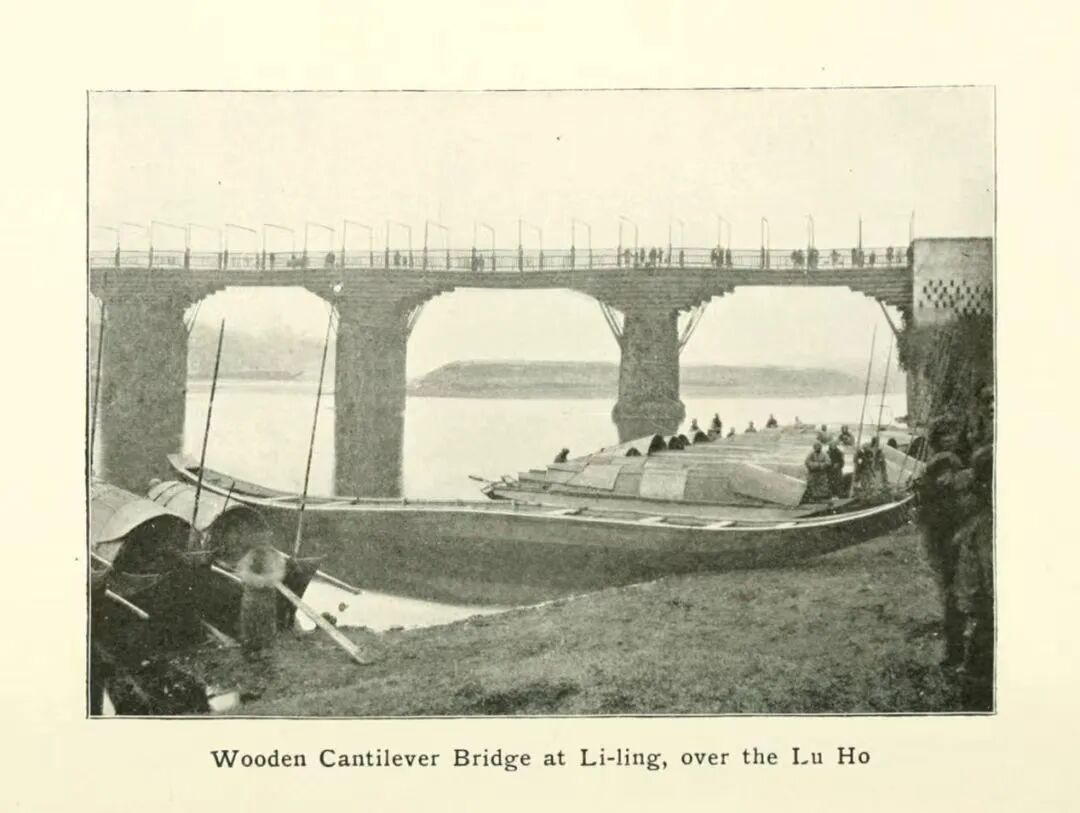

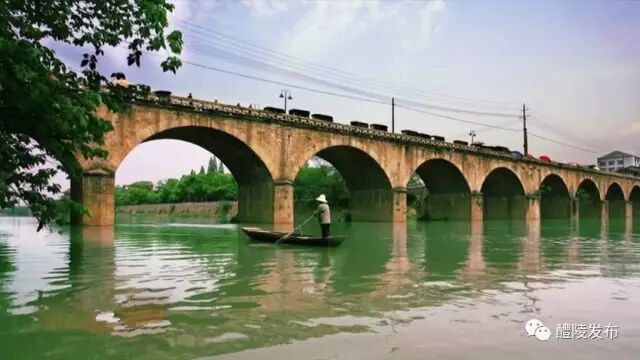

渌江桥,一座承载着无数醴陵人的记忆的桥梁,你知道它有着怎样的历史吗?其始建可追溯至南宋乾道年间(1165~1173),算来已有八百年的岁月沉淀。这八百年里,它先以六孔木梁的姿态挺立七百载,后在1925年蜕变为十孔石桥,以“长虹卧波,翼然若宇”的雄姿惊艳世人,不仅赢得“湘东第一桥”的美誉,更是湖南省内跨度最大、保存最完好的大型石拱古桥,在1949年前,亦是全国少数几座由县级民间募资、官府辅助修建的大型石拱桥之一。

渌江桥的命运,始终与醴陵的地理禀赋紧密相连。醴陵扼守湘赣要道,自古便是吴楚往来的咽喉之地,而渌江桥坐落城南,自诞生起便是贯通南北的通衢要津。八百年风雨里,它的遭遇满是坎坷,曾14次被洪水冲垮,5次遭烈火焚毁,4次毁于战乱兵祸,每一次损毁都是一段令人扼腕的过往;可它却又在时光长河中迎来新生,宋代两度重修,元代一次补葺,明代七次焕新,清代十三次加固,民国时更有一次彻底改建,在屡毁屡建的循环里,书写着“否极泰来”的传奇。

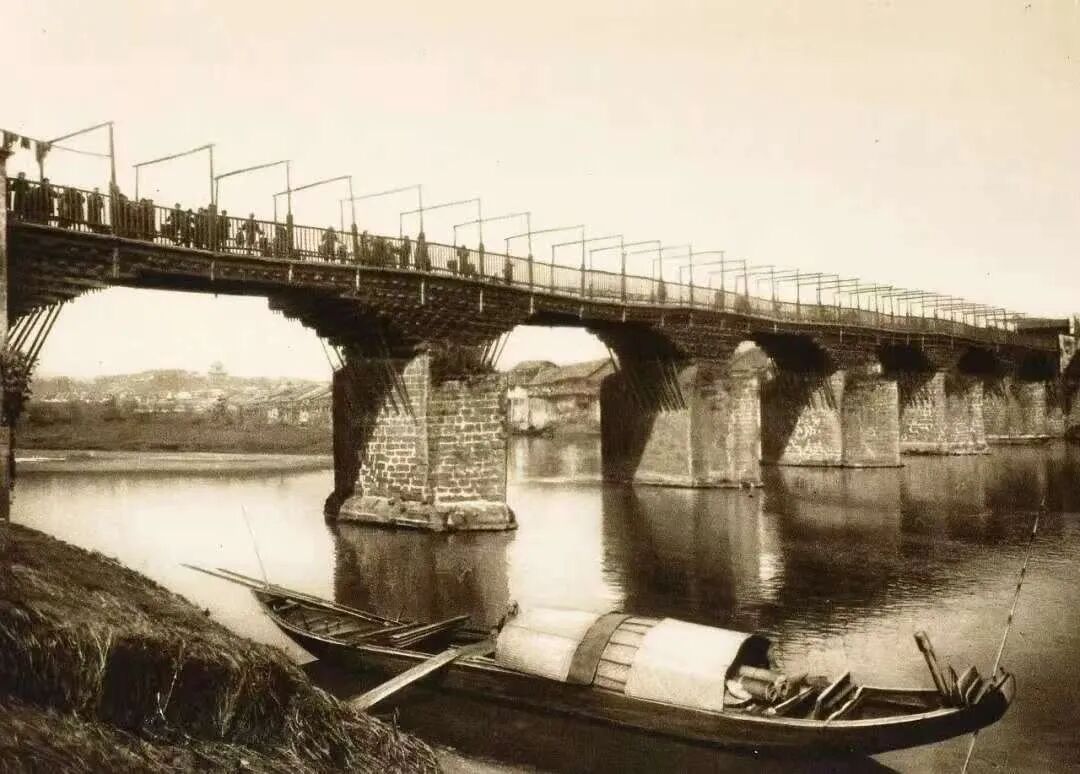

1918年,未毁前的渌江桥

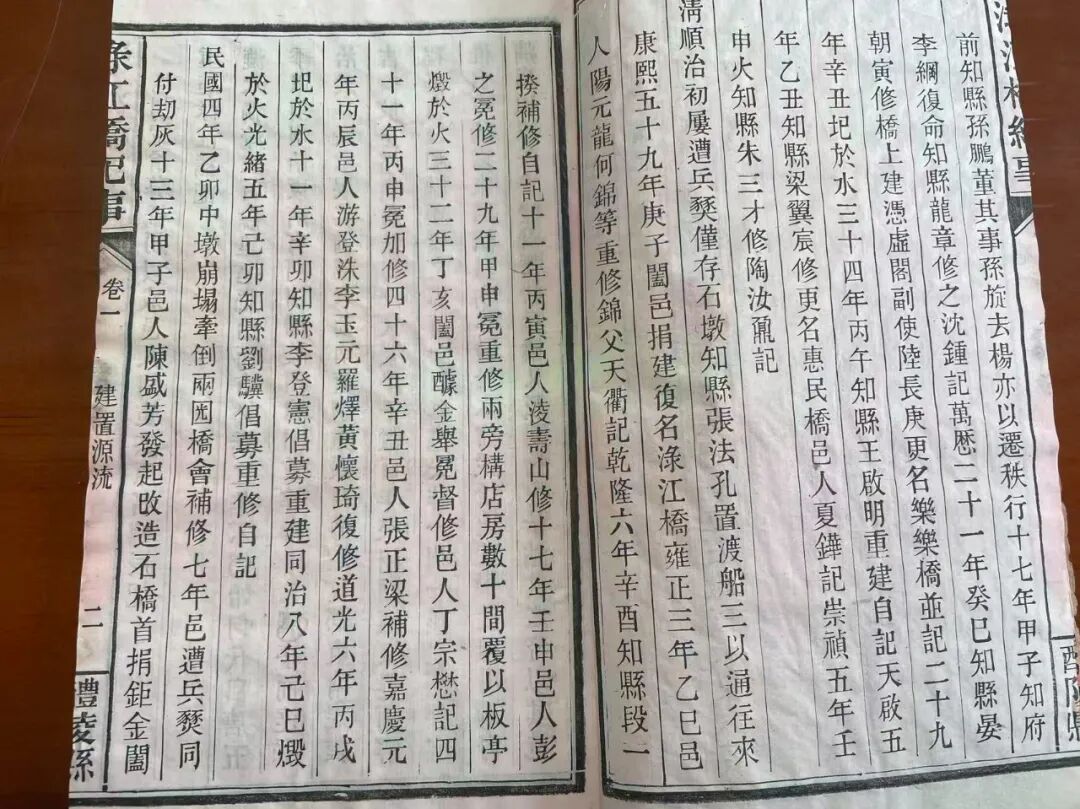

“(民国)十三年,甲子邑人陈盛芳发起改造石桥,首捐……”民国二十一年(1932)的《重造渌江桥纪事》中记载,民国七年,南北战争爆发,北洋安武军从醴陵败退时焚烧了渌江桥和十字街商业区,整个醴陵城陷入一片废墟之中。桥毁,两岸人民只能依靠摆渡来往,生产生活极为不便。在总结了千百年来桥屡遭毁损的原因后,醴陵人意识到,原本的木桥因易燃而常被大火焚毁,或者因水患而坍塌,为了建造一座能够经受住水火考验的桥梁,于是,决定采用石料来构建一座石桥。然而石料造价不菲,重建渌江石桥似乎成为了遥不可及的梦想,这一切都被陈盛芳看在眼里。民国十三年(1924)二月,陈盛芳慷慨解囊,捐献3.4万元银洋和250石田租,共计5万余元,以推动渌江桥的修建。他的善举激发了全城人的热情,大家纷纷捐款,并推举傅熊湘为主修,陈盛芳担任工程经理,共同组织、指挥施工。

陈盛芳的善念,萌芽于苦难童年的切身体悟。1874年,他生于醴陵白兔潭黄甲村,父亲早逝,家境贫寒,年少便师从兄长学做砌工。这段艰辛的谋生经历,让他深刻体会到底层百姓的不易。一次进城运盐,他与父亲推着货车行至渌江木桥,却被守桥人拦下——木质桥面不堪车轮碾压,只能徒步或渡船通行。父子俩绕行数里的奔波之苦,在他心中埋下了一颗种子:“将来若有能力,必建一座能让车马畅行的坚固石桥”。这份源于生活的朴素愿望,成为他日后倾资修桥的最初动力。

从寒门出身的陈盛芳,命运的转折始于1896年。经醴陵瓷业先驱文俊铎推荐,陈盛芳前往安源矿务局做工,恰逢煤矿需建造高近20丈的烟囱,此前数名工匠尝试均告失败。陈盛芳勤于思考,总结前人教训,改进施工方法,终获成功,深得矿务局总办与德籍工程师赏识。此后,他承包了湘赣多地的路矿厂房、庙宇游道工程,声名鹊起,积累了财富。

《重修渌江桥记事》

重修渌江桥,他将少年时心中的理想付诸行动,带头捐献的银钱占初期募资的五分之一。为了凝聚全县力量,他还亲自奔走呼吁,一月之内便筹得银元20万余元。施工期间,他出任工程经理,无论酷暑严寒,每日巡守工地,严把质量关。所用麻石均取自长沙丁字湾,经精心劈凿打磨后编码运输,往来商船无不心悦诚服义务捎运石料,竟未花分文运费。

而后他又巧易桥址,将渌江桥与状元洲相连,1925年,一座长186.7米、宽8米的十孔石拱桥竣工。康有为亲笔题写“渌江桥”三字,傅熊湘撰写碑文,永久镌刻于桥侧。

那两年,渌江河水涨了又落,桥边却永远立着一面以身长立的旗帜,不停响着工人们哼着调子奋力摇橹、载石而行的号子声,一块块沉重的石头,一笔笔捐赠的资金,唱出了一曲最深沉悠长的民气长歌。

1926年,醴陵遭遇特大洪水,三丈多高的桥拱距水面仅二三尺,陈盛芳整日立于桥上,向劝他撤离的人决然宣称:“我陈盛芳要与大桥共存亡,桥若垮,死了算!”最终大桥安然无恙。1944年,日军逼近醴陵,国民党军计划炸桥断路,已是古稀之年的陈盛芳独闯58军军部,怒斥道:“渌江桥是一县人的心血,鬼子还没来就自毁家园,我能对得起谁!”他以“若炸桥能挡日军,我亲自来炸,大不了再修”的赤诚,说服军长鲁道源收回成命,保住了这座民生与战略并重的桥梁。两次护桥壮举,彰显了他善不止于建更在于守的担当。

渌江如练,横亘醴陵千年。渌江江面上“长虹卧波”的石拱桥,不仅是“湘东第一桥”的美誉载体,更是一位慈善家毕生善念的具象化象征。然而修桥只是陈盛芳慈善事业的起点,他深知“民生之本,在于实业与教育”,致富后始终践行“道以惠民、德行天下”的理念。

1936年,陈盛芳投资万余元创办醴陵电气公司,让县城首次用上照明用电,结束了醴陵昏灯如豆的时代。

1940年,他在浦口木梓市独资创办盛芳小学,为乡村孩童提供启蒙教育;1942年11月,又在城东狮子坡购地22.2万平方米,兴建了东方初级中学(今醴陵四中前身),并捐献田租1052石作为常年经费。这一壮举得到了国民政府教育部的高度认可,并颁发了“兴学育才”一等奖状。

陈盛芳不仅关注学校的硬件设施,更注重校风的建设。他亲自担任董事长,并邀请陈子钊、阳兆鹏、刘约真、陈明仁等知名人士组成董事会,共同为学校的发展出谋划策。湖南大学教务长易鼎新也被陈盛芳的义举所感动,欣然应聘为首届校长。1944年6月,日寇侵扰醴陵,东方中学停办,陈盛芳毅然决定带领师生迁往东乡黄甲村的陈氏新祠,坚持复课。抗战胜利后,又迁回县城,租借文庙作为校址继续教育事业。到1946年春,陈盛芳托请陈明仁接任董事长,自己则全身心投入重建工作。他早晚登山督工,历经数月,终于完成了3462平方米校舍的重建,耗资国币3600余万元。

此外,他还在白兔潭、赖家渡等处修建码头茶亭,方便行人往来;对乡中老弱病幼、孤寡残疾的救助,更是日常之举。

从实业兴邦到教育育才,从便民设施到济困扶危,陈盛芳的善念如渌江水般绵延不绝,覆盖了民生的方方面面。

1946年12月,陈盛芳病逝,归葬醴陵西山。下葬当日,万人空巷,百姓自发相送。这位被醴陵人尊称为“芳公”的慈善家,用一生践行了“先天下之忧而忧”的信条。他的善,不是一时兴起的施舍,而是贯穿一生的信念:少年时见苦生善,青年时奋斗积善,壮年时倾资行善,老年时舍身护善。

桥的一头,“盛芳亭”静静伫立为来往游人遮风挡雨,“渌江桥上好风光,但愿人人陈盛芳”在醴陵流传。陈盛芳的一生,如同一座桥,连接了苦难与希望,个人与家国,当下与未来。如今,渌江桥依然横跨碧波,桥畔的盛芳亭巍然屹立,成为醴陵人缅怀善士的精神地标。