渌江书院居醴陵市城区,前眺渌水清波,头枕西山明月,半个身子落在1500年前的古樟臂弯中。退隐青山的钟鼓,空灵旷远,从靖兴寺轻缓流出,诉说西山悠远,渌江缠绵。

醴陵市渌江书院

壹

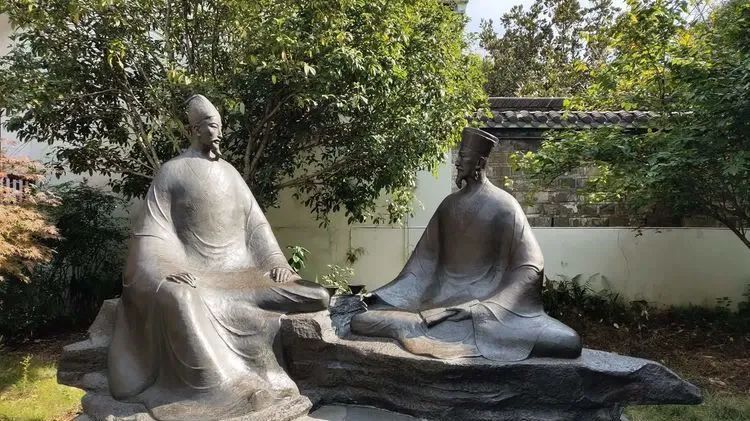

南宋乾道三年(1167),朱熹受张栻之邀,从福建出发,循湘赣古道探访麓山文脉,张栻礼诚之至,赶赴醴陵,百里相迎,两人相见恨晚,沿渌江入湘水,一路礼叙儒尊,拉开了麓山会讲的序曲。

八年后,南宋淳熙二年(1175),醴州府衙始建(朱子祠)渌江学宫,以续文隽,此乃渌江书院之缘起。清乾隆十八年(1753),知县管乐将学宫倡名为渌江书院。后来的知县杨鸾、田彬、赵贵览等相继筹资修葺。

不过,那时的学宫并未在西山,而是与文庙一起,同处醴陵城东的青云山下。西山绿荫中,另有一座南宋淳祐年间(1241—1252)所建山房。其与唐代的靖兴寺连为一体,同守西山文脉,史传为西山书院。

西山书院遗存甚少,毀损于哪个年代,亦无明确记载。但靖兴寺一直香火相延,里面供奉着李靖、红拂女。红拂女乃李靖神话中的妻子,随李靖南征,染病死于醴陵,李靖建寺募僧,供奉守护,寻根朔源,源自民间传说,归入民间信仰。

清道光年间,醴陵遭水灾,时任知县陈心炳借渌江学宫为公廨,见房屋剥蚀凋残,有损儒家体面,遂动倡修之念。不久,陈心炳以城市喧嚣,不宜静修为由,将渌江书院从青云山下迁建西山书院遗址,仍与靖兴寺檐摆相连。从此,两座叠加的书院,儒脉相通,虽以渌江书院为名号,但隐逸西山的文隽,同样留在了月光的牵念中。

贰

那棵1500年前的古樟树,像个老儒生,站在书院前侧拐角的耸坡上,一点儿不显老,从南北朝走过来,比南宋的书院大了整整650岁。古树新绿,浓郁披肩,抖落出一身的风骨和精神。

书院落座西山怀抱,又有千年古樟作庇佑,迂回退让中,儒风豁达,清幽至极。沿西山缓坡,虔诚向上,探访书院门庭,山径迂回,儒风壮硕,两侧绿荫交织,举肘相迎,盛夏之季,犹拥清凉阵阵。

驻足渌江书院叙事碑前,稍事流连,顺势右拐,便抵书院前坪。风檐半敞,轻捋余韵,恰如一幅阴阳相生图。书院门楣正上方悬挂渌江书院匾额,行楷榜书,白底黑字,整肃端庄,为当代书坛大家、醴陵人李铎所书。门庭檐阶与泮池相连,外围石栏,里蓄山泉,以消书院心火。

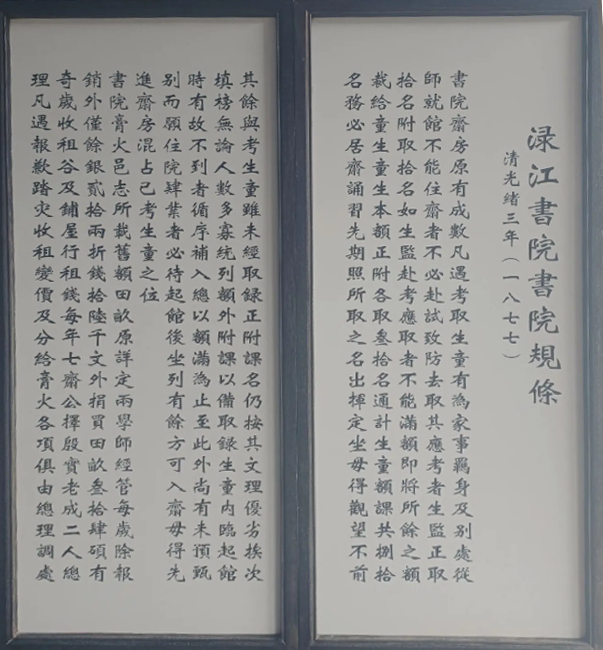

渌江书院书院规条(部分)

门庭内敛,不争脸面,但儒风整肃,气宇沉浑。门脸两侧为易卓所书楹联:“道崇东鲁;秀毓西山”,四字联,字寡意深,暗隐渌江文辞。内置照壁,上书:“求经师更求人师”,话中存哲理,古风新韵齐聚眉心。

整座书院占地约7000平方米,分三进四院,青砖黛瓦,中轴建筑依序为头门、讲堂、礼殿、配房。两厢对称,主要为双重斋舍、靖兴寺和宋名臣祠。庭院清悠,礼让有序,行走其间,仿若儒风缠袖,古语徐展。

那天的山风不大,阳光穿过树林,洒下遍地斑驳。青苔爬上了檐阶,古风存放于案台,斋舍中的儒生蜡像,栩栩如生,一人一舍,或伏案疾书,或囊萤借光,或悬梁刺股,或枕典习文。

叁

时光倒叙中,朱熹、张栻、吕祖谦、王阳明、左宗棠五人穿过斑斓古拙的渌江桥,依序走进西山不老的苍翠中。五贤中,朱熹、张栻、吕祖谦同为东南人氏,亦有交集,传经布道于醴陵西山脚下,成为渌江书院的源起。后人尊其学识,谓之“东南三贤”。

渌江书院内的朱熹与张栻塑像

醴陵知县陈心炳为福建长乐人,熟知“东南三贤”与渌江之渊源,其“勉捐廉俸”,费尽心力,迁建渌江书院,除了公允之心,亦有同为东南贤客的亲近。

书院从建始之日起,称呼为学宫,直到清乾隆年间,才改称为书院。依理说,宋人兴办书院,渌江不乏文隽,想得块朝廷御赐的匾额并不难,对此,西山未作解读。

或许,隐逸渌江的话语,搁在了书院的最里层,尚未被发掘。对渌江书院来讲,略存一点儿小遗失,更显玄机非浅。2013年,书院被列为全国重点文物保护单位,可见,在后人心中,渌江书院乃湖湘文脉的梁柱,理所当然的国字号。

王阳明两度来西山,写过一首《过靖兴寺》:“老树千年惟鹤住,深潭百尺有龙蟠。僧居却在云深处,别作人间境界看。”诗中有古樟、龙潭、古寺,唯独不见书院的踪影。可见,王阳明来渌江讲学时,西山书院不一定还存在,打动其内心的是千年的古树,西山的风水,禅院的僧人。

左宗棠在渌江书院担任两年山长(1836年至1838年),制定学规八则,新修儒风哲理,渐解长衫束缚,擦亮了西山眼眸。如今回首,55位山长中,左公的入驻,拉高了渌江书院风檐,提升了渌江书院声威,也推动了湖湘新学的发展。从此,西山睁眼看世界,渌江日夜泛新波。

左宗棠

闲暇之时,左公常在老樟树下纳凉,回览西山风月,夜深人静之时,读朱子书,翻阅《致良知》,编写《船山遗书》。其厚织才情,储势待发,心无旁鹜。

两江总督陶澍回乡省亲路过西山,醴陵知县仰慕左公学问,请其作联相赠,左公随手写下“春殿语从容,廿载家山印心石在;大江流日夜,八州子弟翘首公归”一联。倾力之作,带来了转运之机,陶澍慧眼识奇才,引其登科入仕,结为儿女亲家,成为史上美谈。

朱子以理学为本,探寻濂溪一脉,王阳明手持《致良知》,以心学为理,论道西山,再到清代的湖湘新学,渌江之滨,西山之怀,群贤沓至,为醴陵贤才辈出,厚植了根基。

肆

近代以来,从书院走出的大小人物,实在太多,其中有李立三、左权、耿飚、蔡申熙、宋时轮、陈明仁等。有人统计过,国共两党中,从醴陵走出的将帅多达295位,这在中国近代史上堪称奇迹。

醴陵区域不大,清代时谓之丸池,西山亦不高耸,未呈鸟瞰山河之势。但醴陵人心揽日月,存大义识大体,家国之怀,酣畅于胸。1949年,程潜、陈明仁率部起义,为湖南和平解放立下了不朽功勋。

渌江“插曲”众多,稍作“回放”,便成渌江文隽。置于西山眉宇,一副牵肠挂肚的模样。1500多年前的古樟,绿荫铺天,壮心不已,让人心生奇叹。

如今,龚曙光先生受邀担任山长,其洞明时事,才思敏捷,又饱读诗书,对西山文隽,渌江文脉了然于心。他的到来,尤如曙光一束,穿掠西山门扉,划亮了渌江古案。

那棵站在不远处的古樟树,心思特别细,太阳大的时候,伸长手臂,为书院撑起一片硕大的绿荫,月亮高悬时,便翘首崖壁,将一帘清幽揽入怀中。只有墙角的几只小蛐蛐,无忧无扰,躲在草丛里,叽叽啾啾聊个欢。

(本文作者系长沙市政协社会法制和民族宗教委员会主任、二级巡视员)