醴陵沩山随处可见的碎瓷。图/杨经纬

🍂

虽然小雪节气已过,

严格来说,

此时的湖南

仍在秋天最绚丽的尾巴上逗留。

这个时段,

看得见和看不见的光、

看得见和看不见的水汽,

联袂导演了秋末这斑斓的色彩大戏。

这个时段漫步田野和山林,

每个转角、每次抬望眼,

都是和诗情画意的重逢。

这样美好的重逢,湖南到处都是。

这一次,让地理君动心的,

是湘赣边的沩山。

半个世纪前,

让醴陵成为举国乃至

全世界瞩目的瓷都后,

它的迅速没落,

让它的古典美得以最大程度的保全

在沩山,让人流连忘返的,

不仅来自看得见的山色、

听得见的鸟鸣,

还来自漫山遍野、被草木和泥土遮蔽的吉光片羽。

对,那些吉光片羽,

就是昔日窑工或窑主

眼里的那些残次瓷。

它们成堆成堆地倾倒于山林路边。

它们曾经的火热,

早被风淡雨柔给褪去。

它们的身上,长出泥土,长出草木,

长出飞禽和走兽,安安静静。

废弃的瓷泥洞。图/易铁钢

01.

千年古窑村

保存百余座古窑址

沩山古窑址。图/杨经纬

电瓷约占世界市场的30%,日用瓷约占世界市场的14%,湘赣边境的小城醴陵已经是名副其实的瓷都。中国陶瓷谷的巨碗巨杯则成为去醴陵的游客必打卡的点。

醴陵陶瓷的发源地沩山,在陶瓷谷北约15公里处,沩山鼎盛时有窑厂百余家。

沩山开始只是一座山的名字,后来成为山下村落的名字,到2015年,成为一个镇的名字。成为镇的名字后,原来的沩山村也还叫沩山村,村里的那座连绵起伏的山,也还叫沩山。

群山之上的沩山村。图/郑安戈▼

这座罗霄山脉中段西沿的小山,不高,海拔最高处,也不过400余米,从南往北,山势徐徐抬升,山峦散开,溪流众多。

这座看起来普普通通的山,它的无尽宝藏,是储量极丰的高岭土。一方水土,总有办法养活一方人。

沩山的田少得可怜,现在沩山村的人口是3078,耕地人均不过一分。1950年前后,沩山作为“工业区”,人口有两万多,养活那两万多人口靠的不是地里出产的稻谷,而是洞里挖出的高岭土、用这些高岭土做出的陶瓷。

沩山水库,钓鱼不收费。图/刘建勇▼

陶瓷在沩山的历史,最早可以追溯到东汉。到了唐代,作为长沙窑的“代加工厂”开始兴盛,此后,历经宋、元、明,到清光绪年间达到鼎盛。

1956年公私合营后,落后的交通,让沩山村烧瓷的主要窑厂全都搬去了交通方便的醴陵城区,青壮窑工和技师也同时迁去了城里的国营大厂。

沩山枫树坡,废弃的窑址。图/易铁钢▼

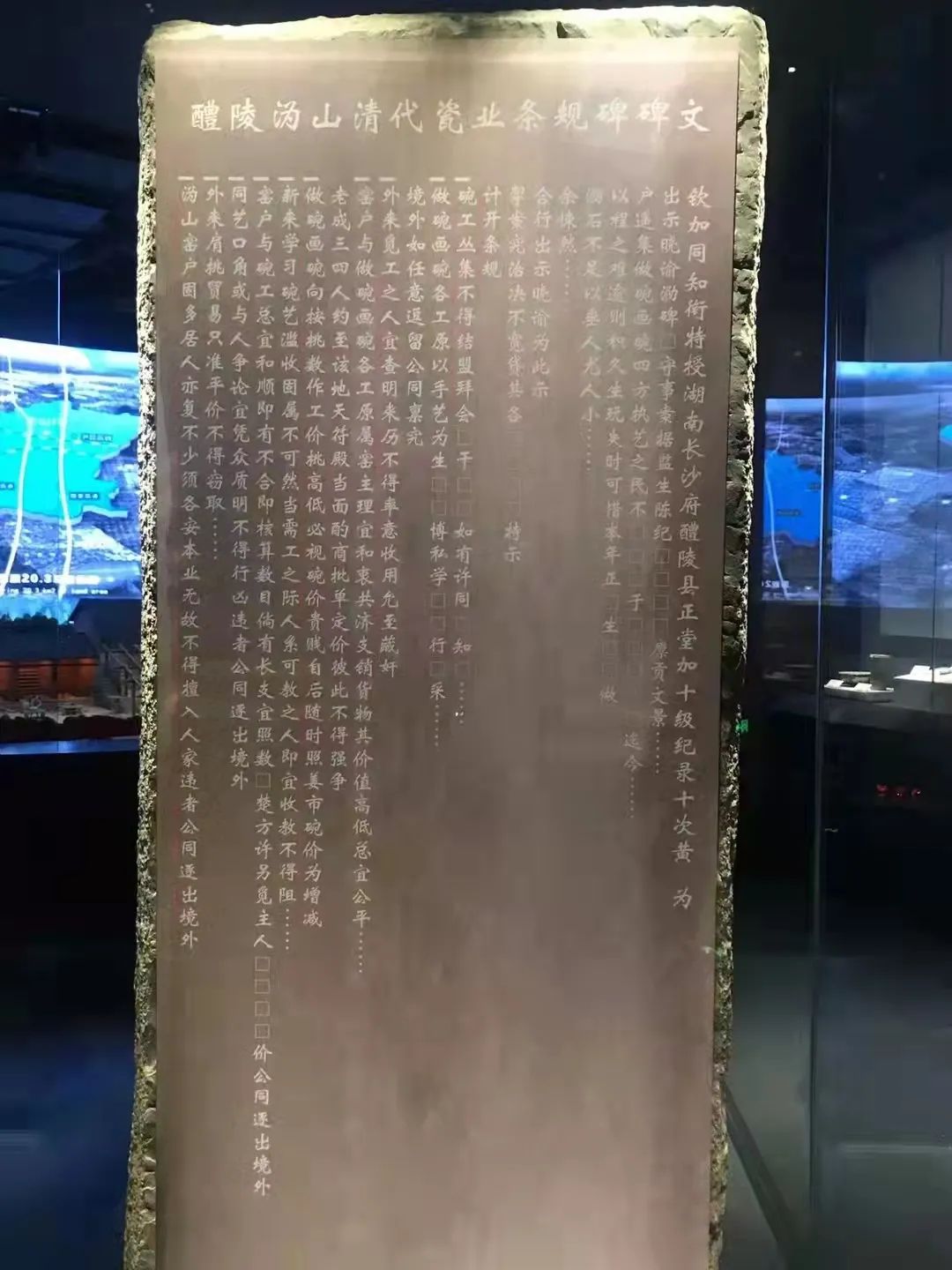

官方曾为醴陵瓷业立规树碑。

老家在沩山古洞天寺附近的张松来,是沩山村和醴陵城区的“两栖人”。天气热的时候,就回到他家沩山的祖屋,转凉了,就回到他在城里的家。1950年出生在沩山村的他,成为醴陵城里“吃国家粮”的一员,便是因为他的父亲和母亲进了国营大厂。

1993年,张松来在古洞天寺后面的山上找到一块碑。这块碑原在沩山村的瓷业公屋(相当于同业协会的办公地),上世纪80年代,公屋倒塌后,不知去向。张松来重新找到它的时候,它架在山间小溪上当桥。这块石碑,现在存于醴陵陶瓷博物馆。

枫树坡土窑遗址。图/杨经纬▼

这块名为“醴陵沩山清代瓷业条规碑”,对沩山瓷及周边别处的瓷定价、招工、收徒等多方面做了官方的规定,要求业界严格执行,并规定“违者公同逐出境外”。这个“境外”指的是沩山境外,逐出境外应该是非常严厉的惩罚,沩山瓷业当时在醴陵的地位由此可见一斑。

现在,沩山村保存着自宋至清代的古窑址100余座,与窑相关的瓷泥矿井、瓷器运输古道、生活设施、庙宇古塔等文物古迹100余处,堪称“千年古窑村”。

往昔窑火流传的岁月,沩山大大小小的窑烧的都是柴火,沩山的山山岭岭,大多近乎童山。窑火渐灭后,沩山的草木才在碎瓷片上长了起来,如今望去,满目苍翠——时值秋末的当下,苍翠中点缀着深深浅浅的红和深深浅浅的黄,使得群山寂寂中添了几分妩媚,煞是好看。

02.

“沩山老八家”的厂号

老人大多能记全

沩山“老八家”后人在醴陵城郊孙家湾开的现代化瓷厂。图/杨经纬

醴陵东北两乡的沩山、老鸦山等地盛产高岭土,据民国《醴陵县志》记载:“东堡乡小沩山,地产白泥,溪流迅激,两岸多水碓以捣泥粉,声音交接,日夜不停,故瓷厂寝盛,今上下皆陶户,五方杂处。”东堡乡即今沩山镇。

上世纪90年代中期,沩山最后一家瓷厂关闭后,沩山再没响起过水碓捣泥声。今天行走沩山,河边只有淙淙的流水声以及河两岸飞鸟的鸣叫。

又见炊烟升起。图/易铁钢▼

清人廖仲威,生卒年不详,从广东兴宁来到湘东醴陵北沩山的路线不详,抵达日天气不详。沩山瓷业后人,都传言他到沩山是1729年。可以肯定的是,他会做陶烧瓷。

沩山瓷业的历史,曾经误以为是廖仲威到来后才有,随着近些年考古的发现,年代从明推到元,再从元溯到宋,一直追到东汉。沩山东汉就有陶。东汉始,就有人挖洞钻入沩山山腹取当地人称为瓷泥的高岭土。

流水人家。图/易铁钢▼

廖仲威是外人,也是聪明人,他找古洞天寺的僧人租了是寺产的一块山,开洞取泥。把同乡技工陶师傅、曾师傅、马师傅、樊师傅等20余人招拢了过来,创设瓷厂,招工传艺,扩大生产,成为沩山“老八家”之一。

老八家,指的是沩山最老的八家厂。这八家厂大多集中在称为上沩山的麻坡里到乌龟石段,它们建于雍正七年(1729)至乾隆四十五年(1780)间。这八家土瓷厂,排在最前面的,便是外人廖仲威的廖记,其次是王大德生号、陈合顺、张茂盛甡、曾益昌、江源美、江益盛、黄生昌。

这老八家的厂号,沩山的老人大多能够记全。年轻点的,如果自己是这八家的某一家的后人,对自己家的事还能略知一二,再问其他,就很有些为难了。

话说当年盛况,两位亲历者不胜感叹。图/郑安戈

沩山瓷业能够兴旺,老八家之一的张茂盛甡号创始人的后人张松来总结了三个先天性的原因。一是有瓷泥;二是有水,碓泥、洗泥等工序要用到水;三是沩山及其周边山上有生生不息、烧不完的松木。

这三个原因,加上廖仲威带来的釉下青花技艺,沩山瓷便壮大了起来,数十年之后,沩山竟有大大小小的瓷厂百余家。到清光绪十八年(1892)、十九年(1893),沩山窑瓷器产量达到高峰,共有窑户480余家,年产量约8000万件。

瓷厂一多,就有了规矩,例如,残次品不能倒往河溪,外来务工的宜查明身份、不得藏奸,同行争论时宜接受众人质问且不得行凶,等等。规矩小的,约定俗成后,不用三令五申大家也会遵照执行;大的、原则性的规矩,则以官府名义刻于石碑,立在公屋。

醴陵沩山清代瓷业条规碑碑文。图/张松来▼

公屋是集体议事的地方,上世纪80年代仍存。张松来等人记得,公屋在古洞天寺旁,是座占地近六亩的青瓦大屋,屋顶有个瓷坛。

公屋大堂立有樊公祖师的石刻像——这樊公祖师,叫樊进德,是明朝人,是廖仲威的祖师,香港大浦碗窑祭拜的樊仙,也是他。

公屋另立有县府令牌,各工种工价亦有明示,醴陵全境各土瓷厂均以沩山的工价为蓝本统一施行。根据长辈回忆,张松来认为公屋兼具同业公会、工会和半官方性质,权力极大。

人口流失严重的沩山村,广场舞时段看到的人最多。图/杨经纬▼

清末,八大家之首的廖记,因为克扣工人工资,被公屋决议执行“拆厂”处罚,一夜之间,廖记工厂“平坦成水田”。

11月15日下午,张松来带地理君在古洞天附近找到一废弃土屋,说该土屋是廖仲威落脚后夯筑。至少有三十年未住人的这栋土屋,曾粉刷过石灰的外墙裸露出黄土温暖的颜色,暗黑的木门一半开着,一半关着。

03.

曾经有道风景叫

“檐廊艳夏”

现在醴陵的瓷厂都和和沩山有着或深或浅的渊源。图/杨经纬

“这个碗啦,是仙瓷!是好久好久以前,沩山闲人做的,莫打烂咯。”这是黄永佳五六岁的时候,他的邻居,一个叫江一运的厂主对他说的。厂主即老板。

黄永佳的记忆很好,他记得当时他想上学没上成,发脾气拿着个碗要往地上摔,被江厂主拦住了。黄永佳不清楚当时江一运为什么把那个碗叫仙瓷。沩山人的先祖们似乎特别喜欢仙。

沩山今辟为遗址对外开放的古窑后面那个山峰,叫仙女山。沩山与外界相接的沩山水库,以前叫望仙桥水库,修水库之前,有桥叫望仙桥。

沩山与仙相关的桥就有三个,另两个,一个叫步仙桥,一个叫童仙桥。而整个沩山,还有个别名歇仙山。从名字上看去,似乎有个赶远路的神仙,曾在沩山歇息。

醴陵沩山古桥。图/杨经纬▼

仙是属于道教的,洞天也属于道教。古洞天寺附近的张松来在道教上清派茅山宗第十二代宗师司马承祯的《洞天福地记》的“三十六小洞天”中看到了“小沩山洞”的说法,说第十三小洞天是小沩山洞:“周回三百里,名曰好生玄上天,在潭州醴陵县,仙人花丘林治之”。

花丘林是谁,张松来不知道。张松来知道的是古洞天寺曾有一口1750公斤的古钟,古钟上有铭文:“明成化五年己丑冬月吉安府庐陵走马寨冶工罗槐铸”。这口钟,1958年大炼钢铁,被沩山村的村民取下拿去了炼钢。

龙窑。图/郑安戈▼

张松来有一个梦想,希望能够恢复旧沩山八景中的“檐廊艳夏”。这是张松来小时候曾看到过的景象。古洞天寺旁的小河叫通天河。这是沩山村从北到南曲曲折折贯穿了全村的小河。沩山村地面狭窄,多数地方,除开小河,除开古道和道旁的民居,就没多少余地了。

南方多雨,古道旁的民居如果任屋檐水倾泻于古道,易损坏路面,且不利于人安全通行,于是,不知道从何时起,古道旁的住户都自发地把自家的屋檐接出去三五米远,让屋檐水排入通天河或狭小的水田。

沩山老八家后人张松来收藏的沩山瓷。图/张松来供图▼

这样的檐廊从麻家湾南延到枫树坡(以前叫风妇坡),共有五里。张松来回忆说,因为沿路的商家都会在廊柱上挂灯,五里檐廊“下雨不用打伞,黑夜不要提灯”。

醴陵沩山,麻家湾至荷莲塘的五里檐廊复原图。黄永佳、黄亚鹰据回忆并参考刘德仁老先生讲述绘制。▼

沩山的住家都有晒楼,晒楼即在檐廊下,年轻的姑娘和媳妇常在晒楼出现,那晒楼就成了她们展露风姿的T台。尤其是夏天,姑娘媳妇全到晒楼乘凉,这景观,就被称为“檐廊艳夏”。

沩山新生代,00后研究生。图/郑安戈▼

张松来的梦想,怕是很难实现。1956年公私合营,有近千名青壮技师、窑工去了迁到城区的国光、群力、新民等大的国营瓷厂,和他们一同迁去城里的,还有他们的家眷,这是沩山人口的第一次大规模流失。

沩山人口的第二次大规模流失发生在上世纪80年代中后期,并延续到本世纪初,少地的村民迫于生计外出打工或做生意。

他们曾居住的土屋,年久失修大多垮塌,到今天,就古洞天寺附近、月形湾等少数几个地方还有几户人家彼此挨着。

04.

不用柴刀砍开灌木和茅草,

有些窑址不会找到

虽然近些年沩山有了千年古窑村的美誉,在外发了财的一些村民也闻风而动回家建了新居或民宿,但沩山的旅游还未真正进入开发阶段,特别适合寻古访幽。

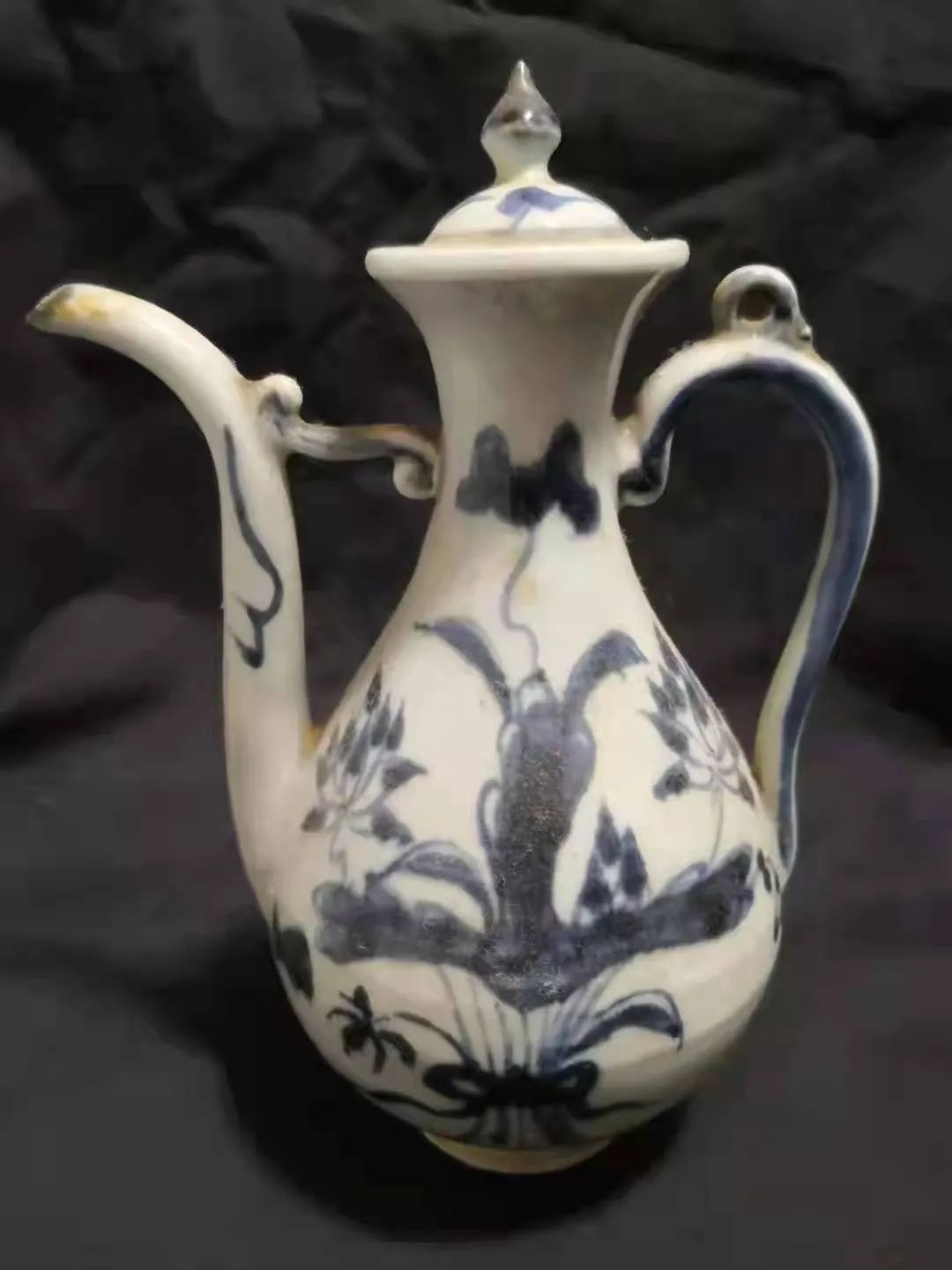

湖南省文物考古研究所的报告显示,晚明至清早期,沩山开始烧制土瓷,产品以碗为大宗。清中期以后类别逐渐增多,有盏、杯、油灯、烛台、罐、汤匙等日常生活用品。

碎瓷片,漫山遍野。图/欧阳琳▼

装饰纹样有灵芝、变形龙纹、山水纹等,以涩圈叠烧法烧成,故器物内壁都有一周涩圈或留圆形露胎,青花用矿物颜料“土墨”作为釉料烧制而成的,这种土墨含钴量极微,故发色黯淡。

即便你是个货真价实的门外汉,报告中的这些内容,你也能从沩山几乎每个山坡都能看到的残次瓷的碎片里看到一二。

窑火熄灭,旧窑址上长出草木。图/郑安戈▼

根据湖南省文物考古研究所2014年的调查,沩山还有明显是窑址的地方81处。这些窑址,除一处恢复原状列为参观景点外,其他大多数被后来生长起来的草木遮蔽。

地理君10月中旬,曾随到醴陵采风的作家们参观过月形湾的古窑,11月15日又随特意返回沩山村给我们做向导的张松来寻访了枫树坡的一处窑址。

16日又随沩山甑皮岭熏腊肉卖的老人易理朝看了寻溪谷他曾经工作过的一处窑址,这处窑址,如果不是他拿柴刀砍开灌木和茂盛的茅草,地理君从旁走过也不会注意到。

瓷泥洞。图/郑安戈▼

上个世纪90年代到现在的二三十年,应该是沩山有人做陶以来最为落寞或者说安静的二三十年。太多的人离开了沩山。

有些房屋如果不是墙上的挂历曝光了屋主弃屋离乡的时间,地理君会觉得至少有半个世纪无人居住。这些房屋的四周多长满杂树杂草,走进去颇有恍若隔世的感觉。

相传这是给沩山瓷带来飞跃的房子,有300多年历史。图/刘建勇▼

幸好,已经有人不忍看到沩山村这样落寞下去。例如,沩山村的村长易启红,他1993年和父母进城卖菜,再卖瓷器和花炮,早两年他回家盖了新房,开了餐馆,现在还在沩山种了几亩玫瑰花。

沩山村的书记张松求在上世纪80年代就出去了,先是做小工,后来和在深圳做投资的弟弟回到醴陵城郊开了现代化的瓷厂展鹏翔,再然后,回到村里担任支书,他希望千年古窑村能够在他的任期内把旅游做起来。

善画虎,有着虎王之称的老八家之一的王大德生号的传承人王立新,继承了他家到沩山的第十九代先祖王廷荣的主祭师一职。

乾隆二十九年(1764),沩山瓷业正式以樊进德为祖师爷,设坛祭拜,王廷荣是第一任主祭师。2016年,千年古窑村沩山在沉寂了60年后重启了对祖师的祭拜,王立新成为祭祖师仪式重启后的第一任主祭师。

王立新等沩山瓷传人祭拜祖师。图/王立新供图▼

11月15日和16日,让地理君颇感惊喜的,还有古石板桥和古井。沿通天河漫步,每逢河水有较大些的拐弯,就有数米长的石板桥架于其上。这些长长的石板,多有一条长长的印痕,这是运送松柴进来,运送瓷器出去的独轮车数百年来来往往碾压出来的。

路旁的古井,则是为过往的商客挖的,现在,那些古道虽然少有人行,但那些古井,却照样放有水瓢,以备偶至的路人取水饮用。地理君在枫树坡下的一处古井喝了水,那水非常清冽,细品有一丝丝甜。

👇

攻 略

交通

直接导航到醴陵的沩山村,千万不要导航到宁乡的沩山。

从长沙市中心出发,走机场高速再转武深高速,约100公里

景点

沩山村宜漫步。

通天河的枫树坡段、月形湾到古洞天寺段、甑皮岭的寻溪谷,都是徒步慢游的好地方,你会在这些地方遇见古桥、古井、古窑址、古瓷泥洞。

美食

沩山村的豆腐、腊肉和糯米饭千万不可错过。

如果你和朋友同去,想显得客气些,推荐古窑土菜馆,如果想性价比更高一些,推荐醴沩山庄。两家地理君都吃过,口味不相上下,醴沩山庄便宜些,但离主景区也远一些。