渌水时评

醴陵撤县设市40周年系列评论——

立城有坐标:醴陵四十年文脉深耕与时代破局

评论员 匡 凤

在浩渺的时光星河里,四十载不过是沧海一粟的刹那;然于醴陵而言,这四十春秋却是一部气吞山河的变革史诗,一曲荡气回肠的奋斗壮歌。当历史的车轮碾过撤县设市的里程碑,这座古城如何在时代浪潮中锚定精神坐标?又何以让千年文脉在创新中绽放出穿越时空的璀璨新辉?让我们循着时光的脉络,探寻这座城市在文化传承与精神重塑中写下的不朽篇章。

千年文脉,城市之魂,穿越时空而不朽。

醴陵,这片浸润着“荆楚古邑”山水灵秀的土地,“醴陵”二字的出现最早见于先秦典籍,距今大约3000年的时间。自西汉高后四年(公元前184年),长沙相刘越被封“醴陵侯”后,两千二百多载风雨沧桑未能改其名。穿越两千年的名字传承,在全国范围内亦属罕见,这般坚守,在华夏地名史上更是少有。它不仅是地理符号的延续,更是文化基因的坚守,承载着一座城市与历史对话的永恒密码。

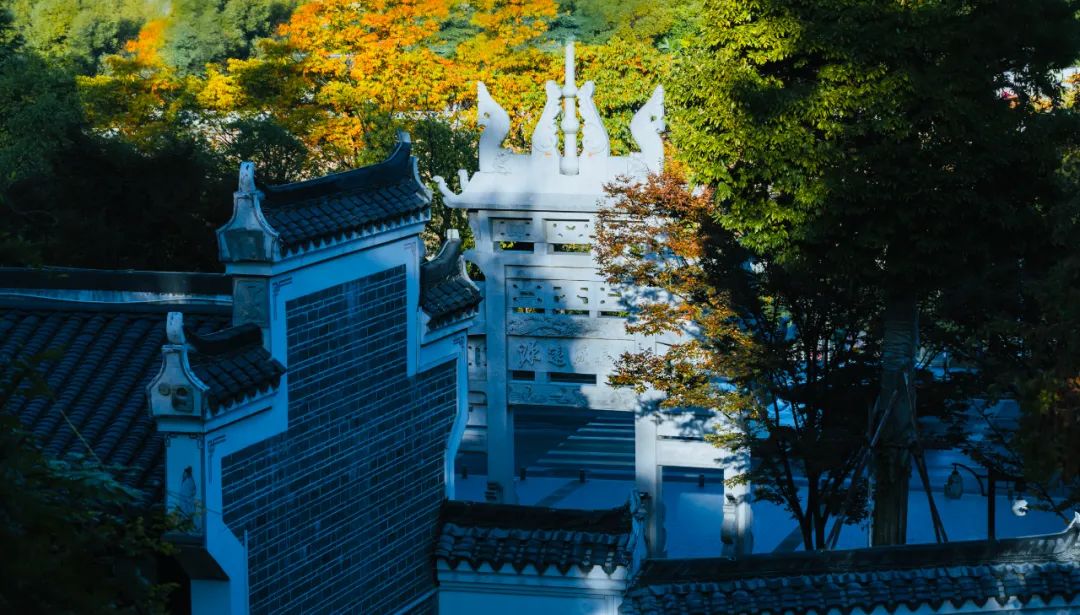

醴陵的历史上,曾建有七座书院,如星罗棋布,而渌江书院无疑是最璀璨的那一颗。朱熹曾在此推演“格物致知”的奥义,王守仁曾在此播撒“知行合一”的火种,左宗棠执掌山长时更以“经世致用”砥砺学子,书院文化在此凝结成不灭的精神火炬。当科举制度轰然倒塌,渌江书院并未随旧制一同沉沦。它以惊人的勇气自我革新,拆除了八股文的樊篱。工运领袖李立三,军事家左权、蔡升熙,开国上将宋时轮,革命英烈陈恭、陈觉、朱克靖等等从新式学堂走出的学子,带着书院的文化基因与时代新知,从这里执剑赴国难,他们在书院中埋下的家国情怀种子,最终长成了近代中国救亡图存的参天大树。

这种“苟日新,日日新”的变革精神,正是千年文脉在近代的创造性转化。这般跨越时代的精神传承,正是文化生命力最有力的证明。醴陵的千年文脉如同一条坚韧的纽带,将醴陵的过去、现在与未来紧密相连,成为这座城市发展的灵魂所在。

2024年底,《潇湘晨报》创始人、中南传媒首任董事长、知名作家、评论家、出版家龚曙光正式受聘担任渌江书院山长。如今,渌江讲坛接过薪火,百位鸿儒在此挥斥方遒,万千听者在此与先贤对话,谁说古老书院不能成为当代城市的文化灯塔?当听众在古书院中聆听现代学术前沿时,便能感受到传统与现代的灵魂共振,这种跨越时空的对话,恰是文化传承最生动的模样。

红色精神,信仰之光,照亮征程而不息。

漫步醴陵城乡,红色印记俯拾皆是。先农坛里,毛泽东考察农民运动的足迹仍清晰可辨;东富寺中,农民夜校的油灯映照出“觉醒年代”的求索之光仿佛仍在闪烁;醴陵站旧址的铁轨上,似乎还能听见安源工人罢工的汽笛长鸣;萍浏醴起义旧址的断壁残垣间,犹存革命志士“头颅肯使闲中老”的豪迈气概;李立三故居的书桌前,仿佛能看见青年革命家伏案疾书的身影;左权将军那封写于战火纷飞中的家书,字里行间满是“为民族解放而奋斗”的赤子之心……醴陵的红色基因,早已融入城市的血脉,这种用生命铸就的信仰丰碑,正是城市精神最厚重的底色。

红色精神孕育的奋斗激情,催生出产业升级的磅礴动能。1907年至1908年,釉下五彩瓷诞生,瓷器从传统的青白之间,迈向了更多层次的色阶,1915年《扁豆双禽瓶》在巴拿马太平洋万国博览会上一举摘得金奖,创烧不到8年就蜚声海外,为china代言。1956年,历经了重创的醴陵釉下五彩刚刚恢复创烧,就承制了毛瓷、国宴瓷、国礼瓷等领导人生活用瓷、国家用瓷。从1941年醴陵诞生的300伏针式瓷瓶算起,到2024年,占比全国32%的醴陵电瓷电器生产企业牢牢占据全国电瓷产量半壁江山,出口量更是居世界第一。醴陵电瓷诞生仅83年,就做到了世界第一。

从曾经的农业大县到如今的“中国陶瓷之都”“中国花炮之都”,醴陵人秉承“实事求是”的革命传统,在转型发展中开辟新局。经开区内,“一谷一城一园”的发展格局拔地而起,智能装备、新材料、中高压电器等新兴产业如雨后春笋般崛起。陶瓷产业突破单一品类局限,构建起涵盖日用瓷、电瓷、艺术瓷、工业陶瓷、新型陶瓷的完整产业链,釉下五彩瓷从非遗技艺升级为年产值数十亿元的文化产业。烟花爆竹产业以“安全、环保、创新”为方向,通过机械化改造、智能化升级,让千年烟火技艺在绿色发展理念下绽放新彩。

拼搏品格,奋进之力,书写传奇而不止。

撤县设市四十年来,醴陵将千年文脉中的革新基因注入城市发展的血脉,在时代浪潮中书写了跨越式发展的壮丽篇章。

四十年来,醴陵人用 “吃得苦、耐得烦、霸得蛮”的精神品格,将书院文化的家国情怀、红色文化的奋斗基因转化为拼搏奋进的发展动能,让这座古城在保持文化根脉的同时,不断拓展着城市精神的时代内涵,成为文脉传承与现代发展交相辉映的典范。

从渌江讲坛的古今对话,到“国瓷”外交的时代佳话;从“吃得苦、耐得烦、霸得蛮”的开拓,到回报桑梓的深耕。这种刻在骨子里的奋进基因,正是这座城市穿越周期、永续发展的核心动能。如今,“醴陵炒粉”从街头小吃升级为年接待量超百万人次的文化IP,“来醴陵捡瓷器”活动让千年窑火的余温触手可及,《国彩醴陵》实景剧将陶瓷文化、烟花文化与舞台表演技术完美融合,这些文化创新实践让千年文脉走出典籍、融入生活。

站在四十年的历史节点回望,醴陵的真正奇迹,不在于高楼大厦的拔地而起,不在于城市规模的逐步扩大,而在于千年文脉与现代精神的交响共鸣。这份共鸣中,“开放、包容、大气” 的醴陵精神如纽带般串联起千过去与未来——它让古老书院接纳新知,让红色土地拥抱变革,让传统产业走向世界。当书院的墨香、革命的烽火、产业的铿锵在新时代交融,这座城市正以文化为笔、精神为墨,在时光长卷上续写着更壮丽的篇章。

下一个四十年,醴陵必将以更璀璨的姿态惊艳世界。因为这份辉煌,早已蕴藏在永不褪色的拼搏与坚守之中。