40年,醴陵城市建设变化到底有多大?时间是最好的见证者。把镜头推回到1985年5月,刚刚撤县设市的醴陵,如同一位质朴的少年,仅有7.7平方公里的“小县城”,60条总长仅32公里的老街窄巷,就是它的全部身家。

人民城市人民建,城市建设为人民。40年来,醴陵不断提高城市规划、建设、治理水平,城市功能日趋完善,城市能级全面提升,人民幸福指数显著增高。醴陵也从一个不起眼的小县城,成长为一座美丽宜居、生机勃勃的现代化城市。

强筋壮骨,城市框架全面拉开

一座城市的抱负,藏在它的天际线里;而一座城市的远见,则刻在一张张规划图上。

回望醴陵的每一次成长,都不是随性的蔓延,而是一场场充满魄力的“自我革命”。四十年来,醴陵的城市规划共经历了六个阶段的深刻演进。在此期间,中心城区规划面积不断扩大,功能分区逐步确定,一批城建项目相继实施,城市建成区内涵日益丰富。实现了从“增量”到“存量”的转变,从单纯追求规模扩张转向注重品质提升。

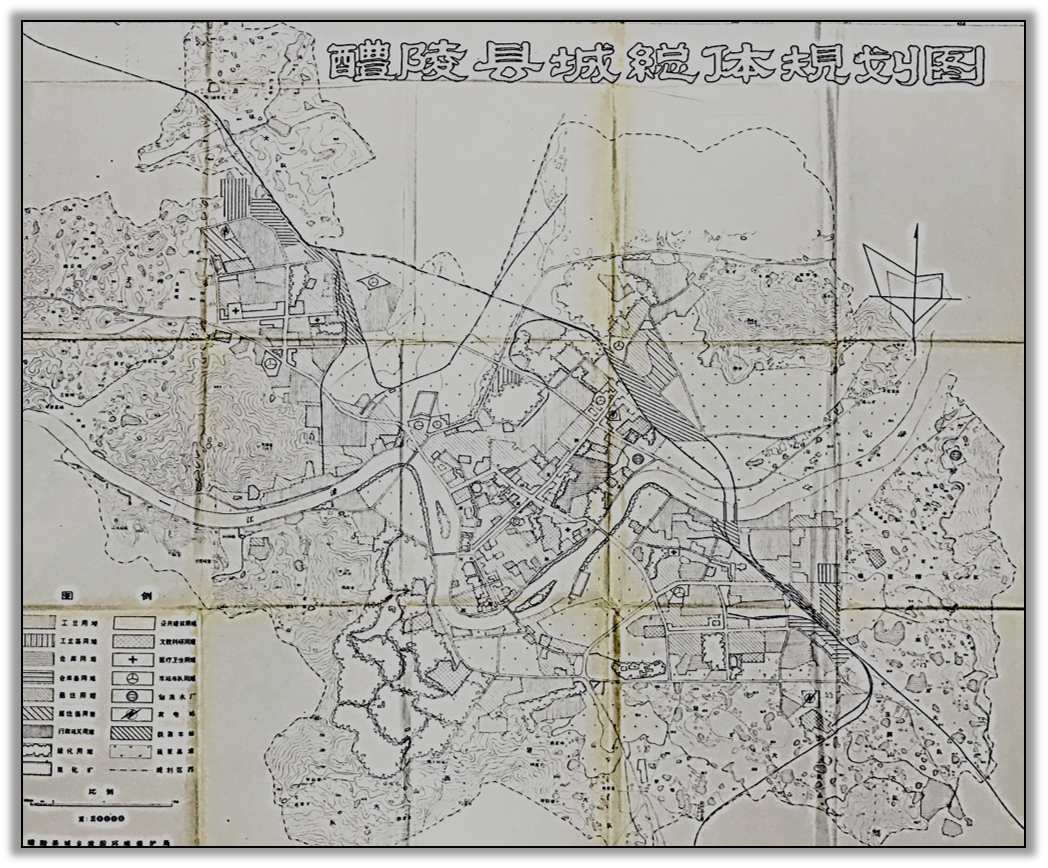

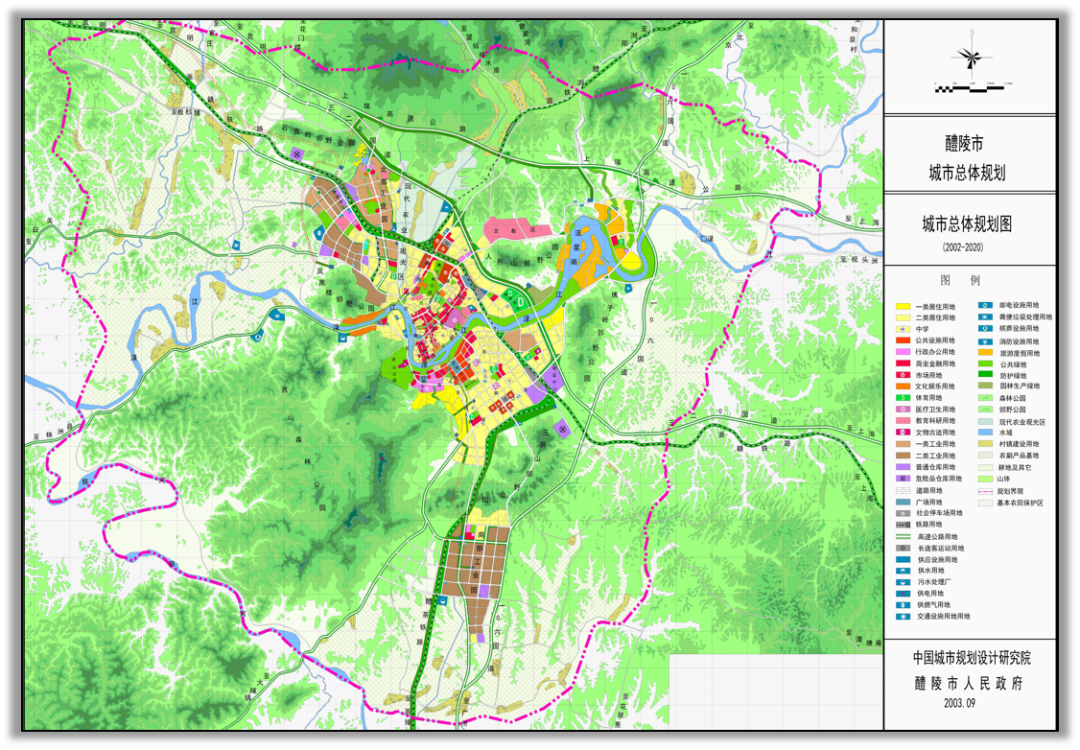

(第一轮醴陵城市总规)

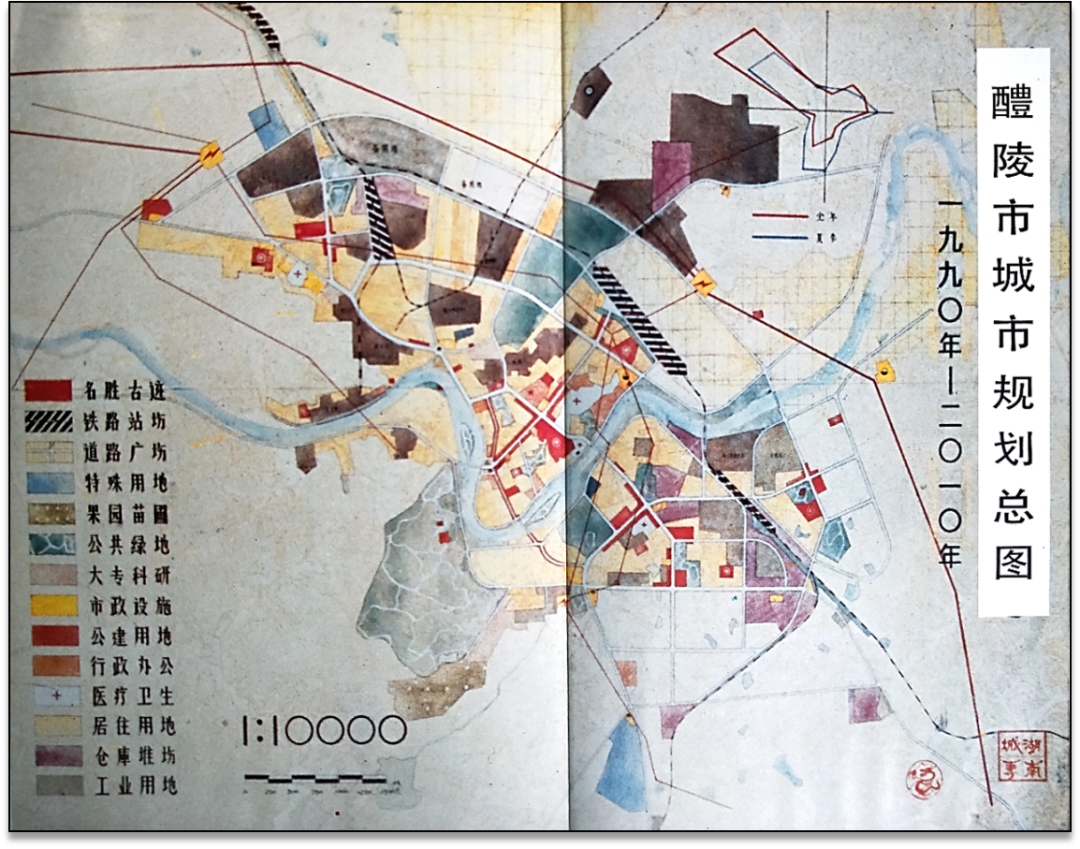

(第二轮醴陵城市总规)

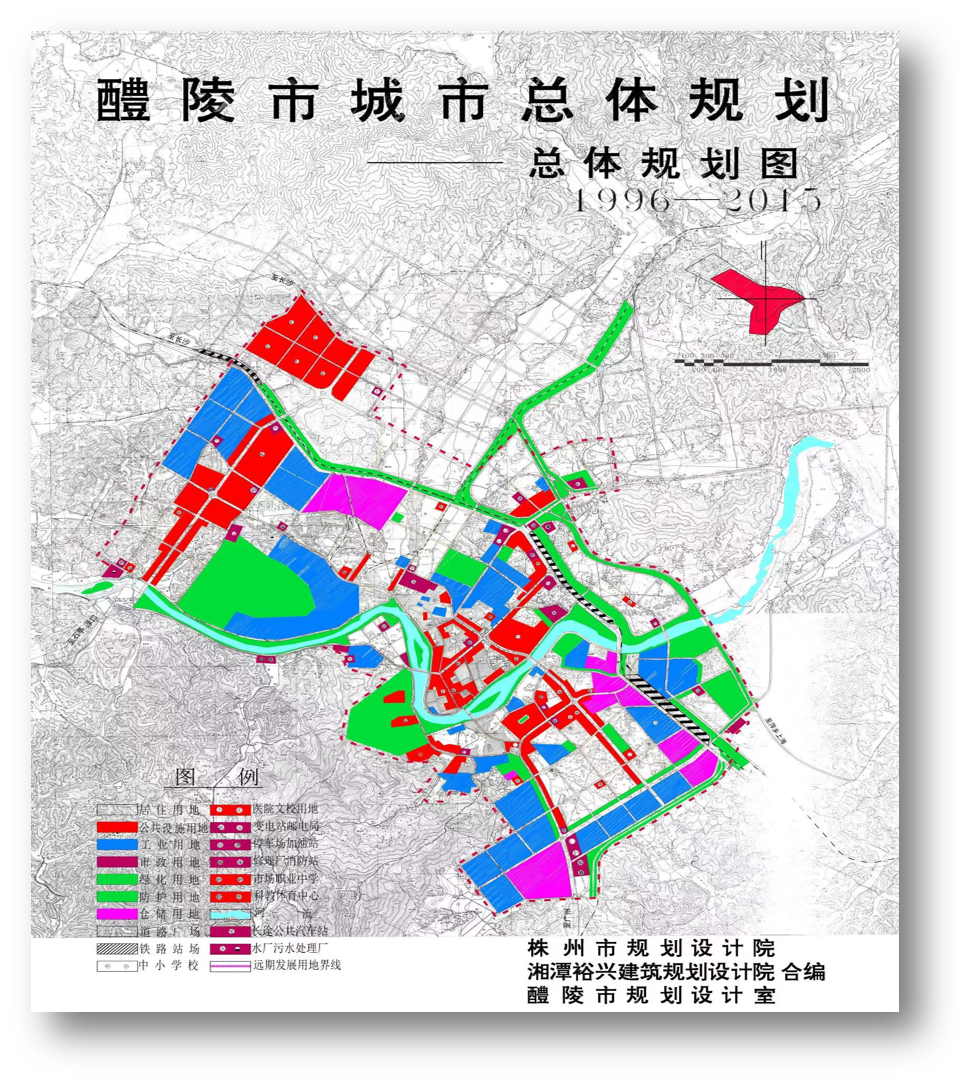

第一轮醴陵城市规划(1984-1990)确立了以湘东物资集散要地和以陶瓷业为主的工业城市定位,并构建了“四片区结构”。彼时,醴陵城区建成区面积7.7平方公里。醴陵第二期城市总体规划于1990年开始实施,进一步明确了湘东地区物资集散要地的角色,形成了“一心两带”的空间布局。随着第三轮规划(1996-2005)实施,醴陵开始关注自然景观与功能分区的结合,“一城多区,片状组团结构”应运而生,标志着城市风貌初步成型。

(第三轮醴陵城市总规)

(第四轮醴陵城市总规)

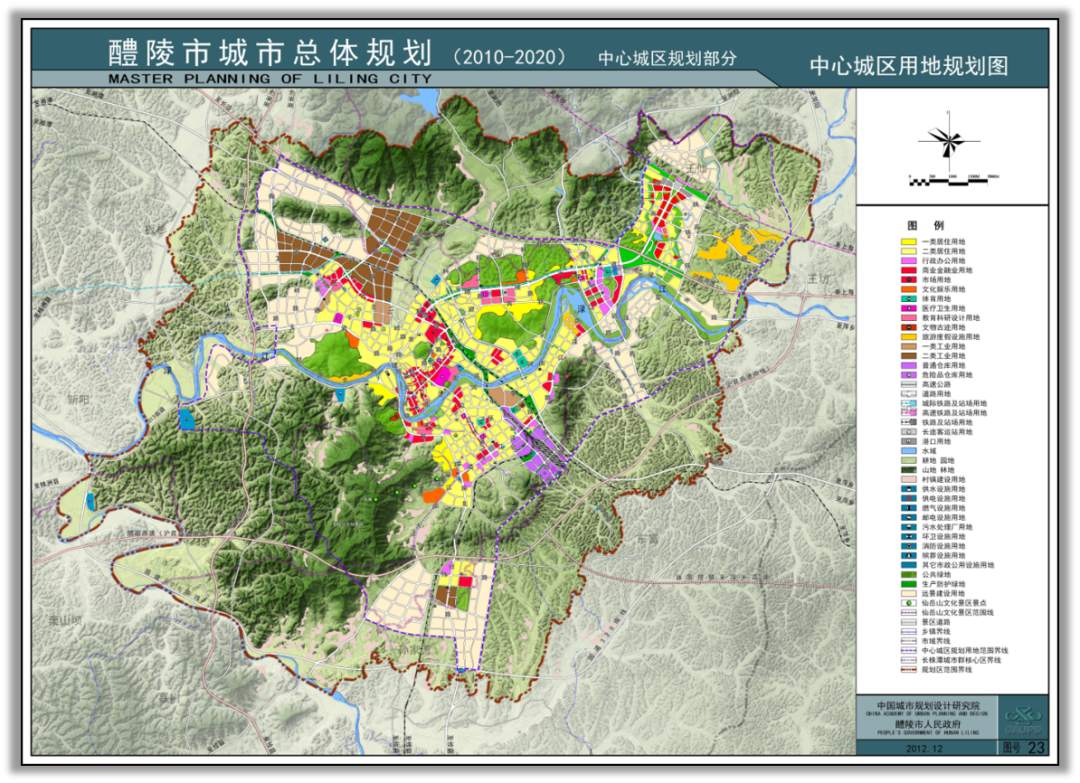

进入新世纪后,《醴陵市城市总体规划(2002-2020)》提出了“一中心三组团”的理念,强调了对老城区及新兴区域的功能完善。第五轮总规(2010-2020)则进一步明确了长株潭城市群中醴陵的特色定位:生态宜居城市、世界釉下五彩陶瓷之都和湘东赣西现代物流中心,“一带两心三组团”的空间结构为城市发展提供了新的方向。

(第五轮醴陵城市总规)

规划是城市的蓝图,更是城市可持续发展的路线图。近年来,醴陵坚持“高起点规划、高水平设计、高标准建设”的要求,编制完成《醴陵市国土空间总体规划(2021—2035年)》,明确完善城镇发展格局,确立了“一核两轴·一廊六区”的总体格局,坚持“西进、东扩、北连、南拓”的融城战略,构建多线梯次融城格局,引领湘赣边区域发展。目前,醴陵城区建成区面积30.4平方公里。

“如果说过去的城市规划侧重于快速扩大城区面积,现在的醴陵则将重点放在了提质升级上。从‘产-城-人’向‘人-城-产’的逻辑转变,体现了对居民生活质量的高度关注。如今,醴陵不仅致力于打造高效的产业经济,还注重通过优化生态环境、完善公共服务设施等方式来营造高品质的生活空间。”醴陵市规划设计院副院长张文介绍,转型过程中,醴陵始终坚持增存并重的原则。无论是对老城区的更新改造,还是对新兴区域的功能完善,都在不断向着实现高效能开发、高质量发展的目标迈进。

醴陵撤县设市40年,就是规划体制与机构不断完善,规划覆盖面与技术理念不断提高,规划的权威性、操作性不断加强的40年。

地标之变,公建配套突飞猛进

城市地标是一座城市的面孔,是市民共同的记忆坐标。四十年来,醴陵地标的变迁史,就是一部城市能级与品位的跃迁史,记录着时代的审美与追求。

上世纪八十年代,改革开放的号角在神州大地吹响,醴陵也不甘落后地积极响应。一栋栋高大的商业建筑拔地而起,上了年纪的醴陵人,心中都有一座“百货大楼”。这里曾是最新潮商品的聚集地,是全家人购物的首选,是逢年过节必须“打卡”的繁华中心。“那时候去百货大楼买一块布料,能高兴好几天呢!家里添置第一台电视机,也是在那里排队买的。”市民张阿姨笑着说,“那时的百货大楼满足的是我们最基本的物质生活需求,简单却实在。”

(20世纪80年代的瓷城大厦和百货大楼)

1995年,浙赣电气化铁路复线建成通车,醴陵火车站启用。沿着铁轨,醴陵和醴陵特产越来越被外界所熟知,醴陵火车站这个百年老站也在电气化改造中进一步发展壮大。“我们家小时候住在醴陵火车站附近,”市民林女士回忆道,“每天最期待就是爸爸妈妈晚上带我去火车站前坪广场乘凉,那个时候还有喷泉呢,和小伙伴们经常是一身湿透了回家。”喷泉喷洒的是童年的欢乐,更是醴陵走向开放与连接的勃勃生机。

(1995年的醴陵火车站)

而今天,当你向一位醴陵的年轻人问起地标,答案已变得多元而璀璨。在城北,中国最大的陶瓷异形建筑群——中国陶瓷谷,成为无数年轻人慕名而来的“网红打卡地”和醴陵的城市名片;在城中心,潮流风尚、休闲娱乐与品质生活于一体的现代商业地标——润鲨·奥特莱斯聚拢着人气与消费的热潮,传递着这座城市的时尚律动与开放姿态。而当华灯初上,一江两岸流光溢彩的风光带,成了市民休闲、娱乐的绝佳去处,承载着醴陵人生活的温度与诗意,是城市与自然和谐共生的缩影。

(醴陵城市地标——中国陶瓷谷)

(醴陵商业地标——润鲨·奥特莱斯)

(醴陵文化地标——一江两岸)

“醴陵这座城市在我看来有活力、很开放,这些年城市的快速发展给润鲨·奥特莱斯的经营也带来了积极影响,尤其体现在零售额翻倍增长和餐饮业的持续火爆。这种城市变化也促使商场不断调整策略,以满足消费者日益提升的需求。”10年前,湖南润鲨奥特莱斯管理有限公司董事长陈卫民带领团队开始深耕醴陵,以“润鲨奥莱 欢乐开怀”作为核心经营理念,不仅给自己交出了一份满意的创业答卷,也进一步丰富醴陵商圈的商业版图、激活消费力。

对于醴陵人来说,这些是地标亦是改革的记忆,在岁月里闪着光芒。从满足温饱到追求品位,从生活必需到艺术熏陶,地标的变迁,精准地投射出醴陵人生活品质的飞跃和城市功能的巨大升级。

焕新提质,基础设施不断完善

如果说地标是城市的“面子”,无处不在、润物无声的基础设施,就是城市的“里子”,关乎每一位市民最真切、最日常的幸福感,决定了一座城市的温度。

“过去烧煤最担心的就是下班回家发现煤球灭了,本来到家就挺晚了,还要重新生火煮饭,吃上饭都要到8点了。”家住滨河路前进巷的刘先生是附近最早一批用上天然气的住户。因为吃足了烧煤球的苦,醴陵中油燃气启动居民用户用气工程后,刘先生第一时间报了名。“不用隔三差五从煤房搬煤球到厨房,出去个几天回家也不用重新生炉子了。只要轻轻旋动一下燃气灶开关,大火小火随意调节,干净、方便又快捷。”

(2005年,“西气东输”醴陵市天然气通气点火典礼)

2005年11月8日,“西气东输”醴陵市天然气通气点火典礼举行,醴陵成为湖南省第一个使用天然气的县级市。截至2025年,醴陵中油燃气的天然气管网已经覆盖了全市16个镇街,管网敷设达2000公里,居民用户超13万户,工业用户420户,商业用户1146户,年供气量超3亿立方米。一“管”通达的便利,让城市的烟火气变得更加轻盈和温暖。

同样关乎民生的,还有一泓清水。上世纪80年代初,随着醴陵市自来水公司的成立,狮子坡水厂的破土动工,城区居民终于结束了从渌江河担挑瓢饮、掘井舀水的历史,开始用上了自来水。进入新世纪,醴陵城市建设一日千里,工商业快速发展,人口急剧增加,自来水管网也随着城市建设不断延伸。

(醴陵自来水厂)

2019年,醴陵完成狮子坡水厂体质扩容,供水能力达10万立方米,城区老旧供水管网实现“升级换代”。同时,投资1000万元完成渌江新城加压泵站和汽配城加压泵站建设,有效缓解了多个片区供水压力不足的矛盾。如今,清澈的自来水汩汩流淌,滋润着千家万户的安居生活,也为城市的可持续发展提供了坚实保障。

城市路网体系的不断完善,也是进一步提升城市功能品位、增强人民群众获得感的最有力证明。2014年9月16日,沪昆高铁醴陵站开通运营,醴陵从此进入“高铁时代”。这里不仅是一个交通枢纽,更是醴陵联通世界的桥梁,醴陵与长沙的距离缩短到22分钟,不仅改变了醴陵人民的出行方式,也进一步融入长株潭都市圈。

一份份沉甸甸的工程清单,书写着醴陵撤县设市40年来城市建设的足迹。近年来,醴陵的城市路网从“毛细血管”的修补,到“主动脉”的打通,再到“立体交通”的构建,实现了质的飞跃。莲株高速、东城大道、醴娄高速……一条条壮美通途打通了醴陵对外开放“大通道”;国瓷路、醴泉路、瓷城大道……一张四通八达的对内路网正逐渐展开。纵横交错的路网在便捷醴陵市民出行的同时,也为醴陵经济社会发展注入生机与活力。

从一炉煤火的等待,到一键点亮的生活;从慢悠悠的绿皮车,到风驰电掣的高铁网。这背后是城市“肌理”的焕新,更是每一个醴陵人触手可及、温暖的幸福升级!

智慧服务,绘就城市温暖底色

当城市发展进入新阶段,钢筋水泥的“硬实力”固然重要,而人性化的“软服务”与智慧化的“巧治理”,则更能决定一座城市的未来与温度。

2019年9月,醴陵市民中心正式开放运营,开设服务窗口220个,进驻单位40家。现在的醴陵市民中心共设置综合(公用)服务、人社服务、公安服务、财税服务等9大功能分区,1239项行政审批及公共服务事项都可在此“一站式”办理,真正实现了让市民“只进一扇门,最多跑一次”的审批效率。

(在市民中心办理业务的市民)

前不久,60岁的李女士因总是咳嗽不止,在醴陵市中医院进行了胸部CT等检查。转诊至株洲市中心医院后,看到检查报告上标有“湖南HR”字样,医生对她在醴陵市中医院的检查结果进行了互认,此举让李女士倍感贴心。

2024年底,醴陵市7家二级以上医疗机构100%落实检查检验结果互认机制,不再进行重复检查。“没想到通过医学检查检验结果互认,不仅少做了一次检查,还节约了400多元的胸部CT检查费,真是太好了!”李女士高兴地说。

车辆乱停占压绿地、道路破损影响通行、城市“牛皮癣”有碍观瞻、卫生清理不到位……遇到这些问题,你知道找哪反映吗?近日,市民许女士在逛街途中发现文化路一处垃圾桶随意摆放,且周围散落不少垃圾,她随即打开手机,通过“醴陵城管”公众号的“全民城管-市民反馈”上报。在数字城管监督指挥中心,后台人员第一时间派遣到城管系统相关职能部门,及时解决问题、反馈处理结果。

“‘城管通’的上线打破了原有的工作观念,市民一旦发现城市管理类问题,利用‘城管通’实时上报,不受时间限制,便于数字城管指挥中心及时派单处置,让便民、利民的服务真正实现精准化落地。”市数字城管监督指挥中心瞿友汉说。

智慧政务、智慧医疗、智慧城管……从“治理”到“智理”,近年来,醴陵不断优化城市管理、缩短社会服务半径,真正做到在空间上缩短服务距离,在时间上提高服务效率,让群众办事更近更方便,让城市给群众带来的幸福感更多更频繁。

时间是最伟大的书写者,它将沧桑刻入山川,将记忆融入街巷,也以磅礴之力,重塑着一座城市的命运。对于醴陵而言,四十年,意味着什么?它是一代人的青春芳华,是从“县”到“市”的身份跨越,更是一座千年瓷都向现代化城市发起全面冲锋的雄浑史诗。

当年的地图早已泛黄,脚下的土地日新月异。从7.7平方公里到30.4平方公里,改变的是版图,不变的是醴陵人骨子里那股敢闯敢创、精雕细琢的“窑火精神”。站在撤县设市40年的新起点,醴陵正以更强健的体魄、更靓丽的容颜、更智慧的内涵,奔向下一个更加璀璨的40年。

面向未来,我们,正年轻!这座城,正年轻!