编者按

百廿弦歌不辍,一校文脉绵延。从渌江书院的千年学脉,到现代学府的蓬勃气象,湖南省醴陵第一中学始终以教育为炬,照亮家国前路——这里走出了左权、蔡申熙等为国捐躯的革命先烈,孕育了李立三、宋时轮、陈明仁等推动时代的栋梁,也培养了李铎这样传承文化的大家。

如今,这所百年名校仍育才有方、佳绩频传。值湖南省醴陵第一中学“校友回湘”暨建校120周年高质量发展大会之际,我们特推出《百廿求索》系列报道,一同回溯其峥嵘岁月,探寻其坚守百年的育人初心。

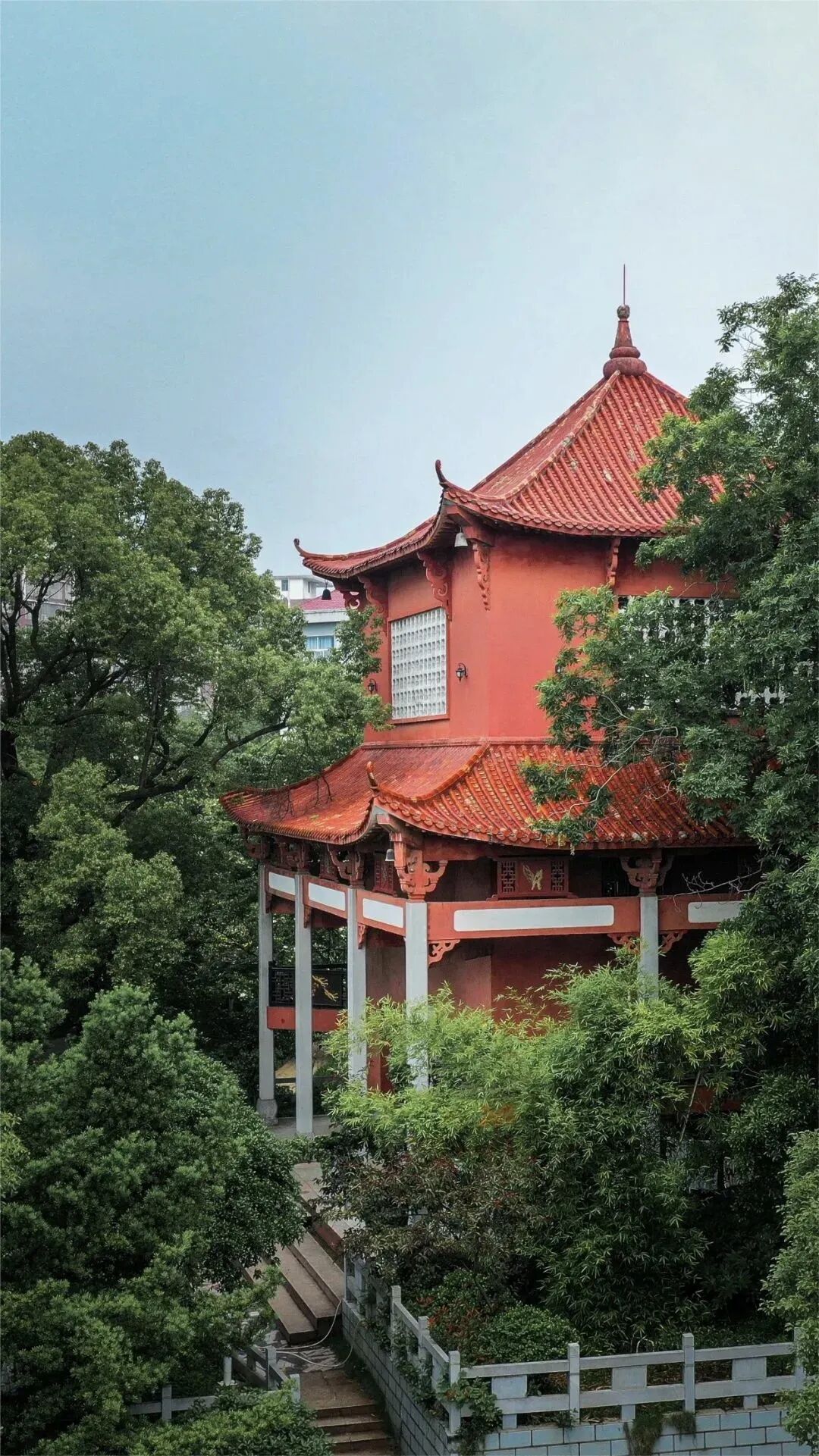

初秋的青云山,落叶纷纷。瑞渌池微波不兴,水在池中悄悄圈出岁月的痕迹。梯云阁屋檐上的摇铃在微风中轻响,告诉来访者:坐落于青云山的醴陵一中,即将迎来建校120周年!

醴陵一中的前身自南宋起步,它跨越几百年的封建社会,走过旧民主主义革命的风云激荡,历经新民主主义革命的烽火岁月,至1951年正式由县立中学、遵道中学、湘东中学三校合并组建而成。它不只是一所学校,更像是一簇星星之火,在乱世中点亮无数人的信念与方向。这方天地在动荡岁月里培育了大批革命先驱,也留下了诸多感人的革命故事。接下来,让我们翻开厚重的历史记忆,走进那段岁月,聆听那些流传下来的事迹。

新学燃薪

湘东地区的民主革命摇篮

1905年,在渌江书院末任山长吴德襄的影响下,倡导新学的宁调元、文俊铎等人,将人才辈出的渌江书院改制为渌江中学堂(后改称渌江中学)。他们既是在创办一所新学堂,也是用行动回应一个时代的呼唤——教育不再只为八股取士,而是要启发青年人重新认识世界、改变世界。

从旧式学宫到新式学校,拓宽的不仅是课本的内容,还有思想的疆界。课余时间,学生们热议国家大事,关切时局风潮。在革命思想的熏陶下,不少学生投身同盟会,成为革命志士。此后的萍浏醴起义、辛亥革命、二次革命、讨袁护法等反清反封建革命事件中,涌现出一大批来自渌江中学的先贤烈士。彼时,渌江中学俨然成为湘东地区的民主革命摇篮。

1914年,遵道小学改为中等预备学校(后改称遵道中学);1919年,渌江中学更名为醴陵县立中学。与此同时,“五四”运动的风雷震动全国,把民主与科学的思想带进两所中学的课堂里。

虽远在湘东,两所中学的学子仍心怀家国大义,以罢课游行声援“五四”运动。遵道中学学生张策勋在醴陵城北门天符庙的群众演讲大会上,历陈国耻、放声大哭,期望父老兄弟即今速醒。“语至此,即自将右手中指咬破,蘸血书‘勿忘国耻’四个大字。血盆涌从指端出,鼓掌之声直振屋瓦”。声声泣血、字字诛心,振聋发聩的呐喊唤醒了在场许多民众沉睡的灵魂。

星火聚势

马克思主义在醴陵的传播轨迹

在“五四”余波尚存、进步思潮日益汇聚之际,1922年,“五四”运动组织者李立三回醴探亲。他遵照时任中共湖南支部书记毛泽东的指示,回到母校醴陵县立中学(原渌江中学)看望恩师张啸霞,并向他介绍分析马克思主义和当时的革命形势。张啸霞听罢兴奋地告知李立三:县里决定开办醴陵甲种师范讲习所,正招聘教师,希望他推荐有革命思想的同行任教。毛泽东获知情况后,当即派陈章甫来醴陵教学。

在县中教师张啸霞的支持下,讲习所开设了社会科学课程,讲授马克思主义理论,同时鼓励师生订阅《新青年》等革命进步书刊。县立中学、遵道中学的学生们听闻消息,纷纷前往讲习所,主动接受马克思主义思想的洗礼。

(宋时轮)

同年,在李立三和县中教师孙筱山的启发下,左权、蔡申熙、宋时轮等30名多学生自发组建“社会问题研究社”,研读马列理论、讨论时政、探索救国之路,这个社团成为醴陵学生中传播革命理论、开展实践的重要平台之一。很快,他们又创办了《前进》周刊,油墨印刷的薄纸刊物,传递着炽热的思想火花。

由社团延伸出的报刊与街头宣讲,将校内思想与校外社会力量连接起来。这些进步青年在课堂读书,在社团辩论,在街头演讲……这里,也成为他们走向广阔世界的第一站。

随着“社会问题研究社”如火如荼地开展,县中的革命氛围日益浓厚,不少醴籍党员也开始回醴活动。1924年,曾就读于渌江中学的汪泽楷回到家乡,通过县中校长杨东莼的关系,以县中教员身份作掩护,在县立中学、开元学校、县立女校等地开展革命活动。他先后发展了孙筱山等十多名先进分子加入中国共产党。

热血赴国

一中学子的战时担当

在回乡党员们的影响下,学生们的革命救国热情愈发高涨。正逢1924年国共合作,黄埔军校成立,招生消息传入湘东,青年们的一腔抱负终于有了施展之处。他们结伴奔赴广州,投身革命洪流。从青云山出发的学子们前赴后继,数量令人震撼。据史料记载,醴陵籍黄埔学员达417人,其中317人来自醴陵一中。

这些被时代召唤的勇士,把课堂上的热血带到了抗日战场,他们冲锋陷阵,赢得了满身荣耀。从一中走出的将帅中,被授予开国上将军衔的就有陈明仁、宋时轮两人,被授予国民革命军中将军衔的有14人,少将军衔的有41人。中共中央军委批准认定的36位军事家中,就有蔡申熙、左权两位一中校友。他们二人一同考入黄埔军校,接受系统的军事训练与政治教育,最终在抗战烽火中,将生命与信念献给了祖国与人民。

(左:蔡申熙;右:左权)

抗日战争爆发后成立的湘东中学,自创办起就涌动着进步思潮,政治氛围空前活跃。1947年,湘东中学师生带头振臂,联合全县中学师生走上街头,掀起“反饥饿、反内战、反迫害”大游行,呐喊声震彻醴陵城。1949年春,中共醴陵地下县工委以湘东中学为据点,在湘东地区建立党、团地下支部,不少师生积极参加地下斗争。

当南京“四一”惨案的消息传来,湘东中学师生义愤填膺,他们连夜组织报告会、赶印传单传递声援。学生会主席朱方义一呼百应,牵头成立全县中学生联合会;英语教师肖项平也挺身而出,组织起全县中学教师联合会,为推动醴陵各界尤其是各中学的民主革命运动创造了良好条件。

在中共醴陵地下县工委领导下,肖项平等发动串联各中等学校师生,于4月28日举行“反内战,争取湖南局部和平”示威游行,由湘东中学学生会主席朱方义调度队伍。当晚,师生们又聚在湘东中学开总结会,既肯定斗争成绩,也悄悄部署下一阶段工作。会后,大家在操场举办庆祝游行胜利的联欢晚会。为纪念这场意义非凡的游行,这片操场被永久定名为“民主广场”,也就是如今醴陵一中食堂前的中操场。

和平斡旋

几个一中人在长沙唱了出大戏

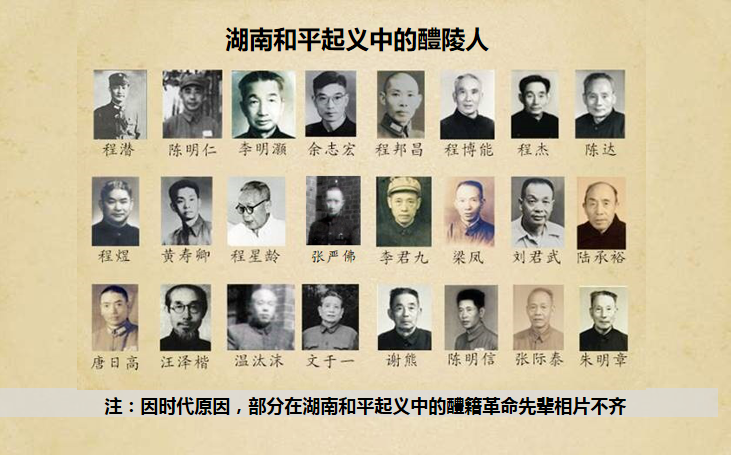

抗战胜利后的湖南和平起义中,亦能看到不少醴陵一中学子奔波的身影:中共方面由醴陵一中校友余志宏、李明灏出面;程潜、陈明仁方面则有醴陵一中学子李君九、程星龄,起义中的主要推动者几乎都是一中同窗,难怪有人用“几个一中人在长沙唱了出大戏”形容这场起义。

1949年5月,随着人民解放军的步步南下,国民党加强对湖南的反动统治,湖南和平起义工作遭遇严重阻力。长沙城内流言四起,民众忧惧再遭兵火。为尽快实现和平起义,时任湖南政府主席的程潜决定联合陈明仁。这位出自醴陵一中的将领,曾是蒋介石的左膀右臂,后因遭人污蔑构陷被贬官降职,频繁的贬职与蒋介石的不信任,逐渐让二人产生嫌隙。而中共方面看出了陈明仁的反蒋倾向,决定从此处入手,争取陈的起义。

(左:程潜;右:陈明仁)

彼时,陈明仁被派到湖南驻守。面对国民党的监视与程潜的劝说,他陷入摇摆。让这位国民军将领迟迟未下决心的,是担心共产党翻“四平血战”的旧账。就在陈明仁进退两难时,毛泽东派章士钊捎信给程潜,信中写道:“四平街之事,各自行船,均怀胜心,实属人之常情。对此,我们将予以理解。”毛泽东亲笔所书“各为其主,谅解包容”八字,终让陈明仁热泪盈眶。

为进一步说服陈明仁,毛泽东派李明灏前往长沙会见他。李明灏以校友情谊拉近关系,并带来实际承诺:“主席亲口保证,你起义后,官阶绝不低于现在。” 此刻,陈明仁彻底放下顾虑,同意起义。

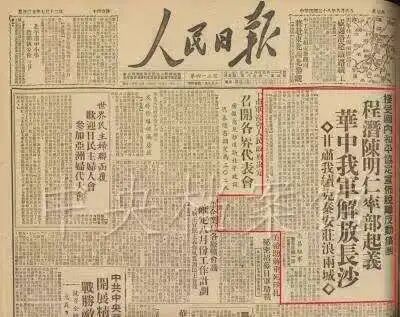

1949年8月4日,程潜、陈明仁二人领衔38名将领联名发表起义通电,宣布接受《国内和平协定》,实行湖南全境停火。翌晚,人民解放军先头部队进入长沙城。在喧天的锣鼓与鞭炮声中,湖南以一种久违的安宁迎来新生。

湖南和平起义的成功,既得益于陈明仁在历史关头的正确抉择,也离不开醴陵一中学子以乡情与信义化解兵戎、为和平奔走斡旋的坚持。正是他们的努力,促成湖南和平解放,让三湘大地免受大战之苦。

新中国成立后,醴陵的教育逐步迈入新阶段。1951年,县立中学、湘东中学与遵道中学合并,成立“醴陵县立第一中学”。古老的青云学宫、民主广场的操场、教会学校的遗址,终于融入同一校园。

醴陵一中,既保留了湖湘传统中的“明理修身”的文化基因,也在近代思潮的冲击下成为思想解放的重要基地。这里既是知识殿堂,也是革命摇篮。从这里走出的莘莘学子,有人血染战场,有人成为共和国将帅,有人以学者身份继续发光发热。

在醴陵一中成立120周年的今天,我们缅怀那段历史,继承先辈遗志。愿校园内始终书声朗朗,愿这片土地的火种继续传递,愿新时代的一中人,依旧怀揣“敢为人先”的勇气,秉承“为国为民”的情怀,接下青云山的火种,照亮更远的未来。

迈入新阶段的醴陵一中

又创造了怎样的辉煌成绩?

敬请关注《百廿求索》系列报道

下一篇内容!