在醴陵寻觅古迹,总绕不开一座桥,八百年风雨刻进石纹,它不语,却像位看尽沧桑的老者,温柔地注视着每一位过客。这桥,便是被誉为“湘东第一桥”的渌江桥。醴陵众梁之中,以渌江桥名气最大。作为湖南省境内跨度最大、保存最好的大型石拱古桥,至今仍在履行着桥的使命。

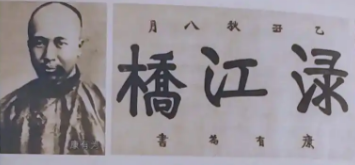

在这座桥的众多故事中,我们或许很难想象,“渌江桥”三字的笔墨竟出自康有为之手。为何一位曾与皇帝纵论天下、倡言变法的风云人物,会为湘东一座县城的石桥题写桥名?这管轻毫之下,究竟承载着怎样的心境与时代密码?

1925年竣工后的渌江石桥

1925年秋日的长沙火车站,人声嘈杂中,一支来自醴陵的乡绅队伍正焦灼地守候在月台。为首者陈盛芳,这位捐资五万银元重建渌江桥的善士,今日却怀着一个看似不切实际的愿望——要请动途经此地的“康圣人”为家乡的石桥题写桥名。

当康有为的身影终于出现在车厢门口时,陈盛芳疾步上前,执礼甚恭。出人意料的是,这位曾领导戊戌变法、名震寰宇的“南海圣人”,在听闻来意后竟未显丝毫倨傲,反在得知陈盛芳是故交文俊铎的义子时,眼中泛起感慨之色。他欣然应允,随众人至长沙醴陵馆,展纸研墨,挥毫写就“渌江桥”三个雄浑大字。

说起康有为与文俊铎为何成为故友?那就要将时间倒回1894年,甲午战争爆发,北洋水师全军覆没,大清战败,民族生存危机与日俱增。次年,时值京师会试,来自全国的1300多名举子齐聚北京。当时,北京传遍了《马关条约》即将签订的消息,各省举子无不痛心疾首。康有为即令梁启超奔走联络,梁启超联络广东举人百余人,湖南举人任锡纯、文俊铎等数十人,联名上书都察院,请其代奏皇帝,力陈台湾万不可割让给日本。光绪帝得知举人们上书的实情后,直接干预,都察院官员这才敢把各省举人的上书呈奏。

于是,康有为决定联络各省在京举人联名上书统一声势,他奋笔疾书,起草了一篇《上今上皇帝书》,并且提出“拒和、迁都、练兵、变法”的具体对策,使上书陈言能够行之有效。广东作为康梁二人家乡,同省举子签名附议相对顺利。没有料到的是,湖南数十名举子阅毕该书后,相顾咋舌,面有难色。惟有坐在一边的醴陵人文俊铎,毅然首署。这个签名,对于带动湖南以及其余各省1200人签名的“公车上书”,可谓举足轻重。正是在这样的契机下,文俊铎结识了康有为,并在此后的戊戌变法中一直鼎力支持,二人结下深厚情谊。

戊戌变法失败后,文俊铎几遭通缉,幸为逃脱,两年后重回醴陵,行医故里,与宁太一等将渌江书院改办为新式中学。他邀请熊希龄来醴,考察东堡沩山瓷业,开厂办学,为醴陵瓷业首次在国际上揽金扬名,贡献颇多。之后,又慧眼识珠,推荐义子陈盛芳去萍乡安源煤矿,为陈盛芳后来的发迹埋下伏笔。

题名之际,“康圣人”的拥趸铁杆文俊铎已于几年前过世,康有为也已年近古稀,他早已不是那个在“公车上书”和“戊戌维新”中叱咤风云的激进改革者。流亡十六载,他踏遍四海,亲见西方之强盛,亦深感故国文明之飘摇。归国之后,民国鼎革,世事已非,政治的舞台对他已然关闭,他便将全部热忱转向了文化的坚守,试图在传统文化的延续中,寻找自身的历史位置。

他倡孔教,兴国学,游历四方,讲学不辍。此番湘中之行,正是他晚年文化巡礼的一部分。在中国传统文化中,名士为地方建筑题字,是一种极具象征意义的文化仪式。渌江桥始建于南宋乾道年间,八百年间历尽劫波——圮于水14次,燬于火5次,毁于兵4次,却又在一次次劫难后重生。而这座桥的修建史,几乎就是一部民间善士的慈善史。从明代杨茂元“蠲俸以倡”,到清代梵引和尚断手募捐,再到彭之冕三次捐修,直至陈盛芳倾囊重建——这些布衣善士的义举,正暗合了康有为晚年所推崇的儒家理想。

曾经,康有为想为整个中国架设一座通往富强文明的桥梁,尽管此愿已如镜花水月,破碎在时代的洪流之中。但那支书写过《大同书》、勾勒过变法蓝图的笔,如今,为这座实实在在的、即将惠泽一方的工程题写了名号,他心中或有几许欣慰,几许感慨。

康有为的题字,为醴陵的山水注入了不朽的人文气韵,使这座石桥完成了从物质实体到文化符号的升华。石桥承载着墨迹,墨迹阐释着石桥,二者共同构成了一种文化的双重奏。如今,当我们漫步于修葺一新的渌江桥头,凝视那饱经岁月风霜依旧神采奕奕的“渌江桥”三字,仿佛仍能听见一个世纪前的回响。