“众筹”这个互联网时代的热词,若放在百年前的醴陵,定会让渌江岸边的乡民们会心一笑,因为他们早已用最质朴的方式,完成了一场震撼的民间筹资壮举。

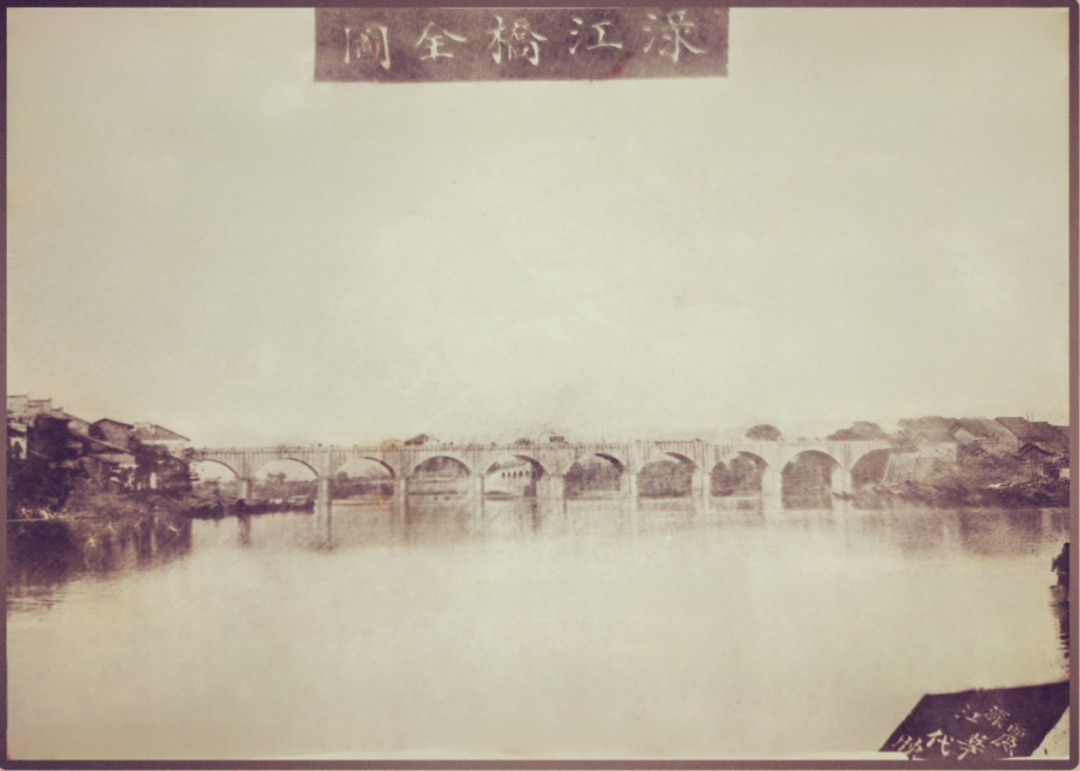

1924年,那个没有互联网的时代,富绅陈盛芳站在破败的渌江桥头,用最朴素的民间智慧,汇聚千万民众之力,发起了一场“众筹”,筑起一座穿越百年风雨的石拱桥,就是如今仍巍峨端庄地横跨渌江两岸的渌江桥。

这个故事,要从一个少年与一座桥的约定说起。

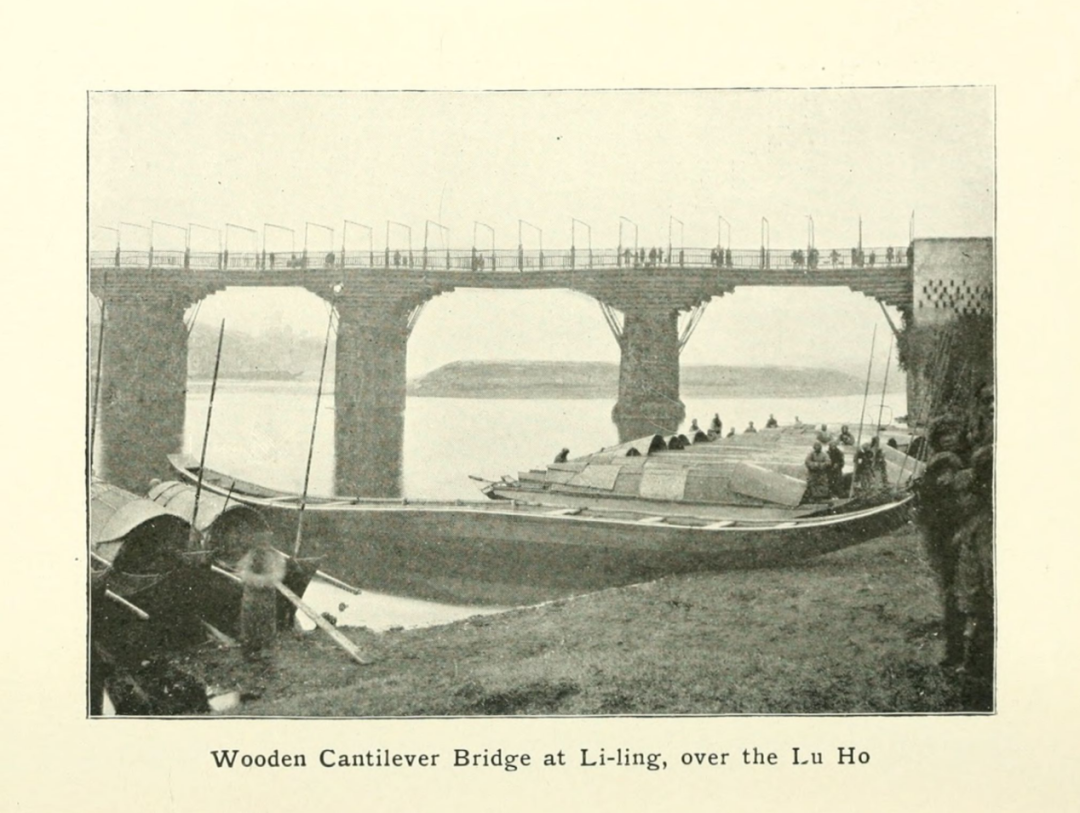

美国工程师柏生士拍摄的渌江老桥(1899)

那年,少年陈盛芳帮父亲拉车运盐至渌江木桥。正要上桥时,守桥人的水火棍拦住了去路:“运货车辆须抬行而过,这是老规矩。”因为此乃木桥,铁质车轮的碾压会加速它的损毁。无奈之下,父子俩只得辗转几里外的渡口。这一绕,在少年心中埋下了誓愿,终有一日,要建一座可供车马通行的石桥。

时光荏苒。1918年,军阀纵火焚城,渌江桥再遭劫难。至1924年,这座连接湘赣要冲的桥梁已破败不堪,南北通行备受阻碍。此时,昔日的少年已成为湘赣著名的建筑商。陈盛芳与醴陵名士傅熊湘一拍即合,决定发起修石桥壮举。

最大的难题莫过于资金。没有互联网的传播优势,他们却搭建起一套贴合传统乡土社会的“众筹体系”,展现出惊人的组织力与传播效率。陈盛芳率先垂范,变卖家产捐出银洋34000元、田租250石,成为这场众筹的“领投人”。傅熊湘出任主修,负责统筹协调,形成了“乡贤牵头+名士操盘”的项目管理架构。消息通过乡绅议事、商帮串联、船工口耳相传,迅速传遍整个醴陵。令人惊叹的是,仅一月之内便筹得银元20余万,足以支撑工程启动。

更见民间智慧的是石料运输。建桥急需大量长沙县丁字湾的优质麻石,但一万八千余立方石料从水路上运来,路途迢迢,困难重重。陈盛芳再次发起号召:“往来船只义务捎带石料。”每条经过的商船都自愿成为“物流志愿者”,将麻石随货捎带至工地。如此庞大的工程,石料运输竟未花费分文。

陈盛芳不仅捐出巨款,更捐出了自己。修桥期间,陈盛芳无论酷暑严寒,日夜巡行在渌江两岸。1925年9月,渌江石桥正式竣工。桥长186.7米,十孔联拱,桥面特意凿出专用车槽,供车马平稳通行,彻底终结了“货车需抬行过桥”的历史。这座桥的意义,早已超越了交通设施本身,它是醴陵人“众人拾柴”的集体成果。

这场百年前的众筹为什么能成功?深层密码或许在于触动了传统乡土社会的核心价值。

在中国传统的乡土社会中,一个人的价值与尊严,很大程度上与他对乡梓的贡献绑定在一起。在每个醴陵人心中渌江桥不是政府的桥,是醴陵人自己的桥。它的荣损与共,直接关系到醴陵的集体颜面。

陈盛芳本人就是这一价值的典范,他捐出巨资,是“取之社会,用之社会”的典范,其行为本身就树立了一个崇高的道德标杆。追随他,不仅是支持一项工程,更是对这种乡土价值观的认同与践行。文俊铎的举荐、傅熊湘的出任主修,都代表了当地精英阶层对这项事业的背书,形成了强大的权威号召力。

陈盛芳铜像

在这样的氛围中,捐资修桥成为一种风尚,一种融入社群、获得认同的标志。小到贩夫走卒捎带一块石料,大到乡绅巨贾慷慨解囊,都是在为“我们醴陵人”的集体工程添砖加瓦,这种行为带来了强烈的归属感与道德满足感。

此后,这座石桥历经战火与风雨,始终屹立不倒。1926年特大洪水来袭时,陈盛芳立于桥头怒吼:“我陈盛芳要与大桥共存亡!”1944年,面对欲炸桥阻敌的军队,70岁的陈盛芳独闯军部,凛然陈词:“渌江桥就是我的命!若要炸桥,我亲自来炸,大不了以后再修!”守军将领被他的赤诚打动,最终放弃了炸桥计划。这座桥,早已与陈盛芳的生命、与醴陵人的集体记忆融为一体。

一个世纪过去了,这座长186.7米、宽8米的十孔石桥依然巍然屹立,用时间证明了这场众筹的质量。有人或许会说,这不过是旧时代的慈善募捐。但细究其里,陈盛芳众筹的运作模式,已然超越了简单的慈善范畴。它有明确的愿景、严谨的执行、透明的过程,更重要的是,它创造了惠及所有人的公共价值。

今日当我们行走在这座石桥上,脚下每块麻石都镌刻着民众对美好生活的投入。这场穿越百年的众筹,留下了最深刻的启示:真正的众筹,筹的不仅是金钱,更是人心;筑的不仅是桥梁,更是凝聚社群的精神纽带。

陈盛芳用一生践行了少年时的约定,而醴陵人用千万双手,筑成了一座跨越时空的精神丰碑 ,它告诉我们,当千万颗心朝向同一个愿景,再宽的江河,也能变为通途。